基于学习进阶理论的学生科学推理能力培养路径

作者: 周建秋

摘 要:科学推理是根据探究的问题、收集事实证据、分析论证并得出结论的学习过程。学习进阶理论能科学精准地架构学生科学推理能力发展的水平层次,为教师研判与发展学生科学推理能力提供框架。基于学习进阶理论,设计深度学习的教学问题,搭建学生学习与实践活动平台,引领学生科学推理能力有序发展,落实学科核心素养。

关键词:初中科学;核心素养;学习进阶;科学推理;实践路径

中图分类号:G633.7 文献标识码:A 文章编号:1003-6148(2024)1-0092-5

科学推理是科学思维的重要组成部分。科学推理有归纳推理、演绎推理和类比推理三种类型[1]。根据证据与结论的前后因果关系,科学推理方式又分为正向推理和逆向推理两种形式[2]。构建学生科学推理的理论模型与实践路径具有重要的理论与实践价值。

1 学生科学推理能力“学习进阶”概述

1.1 “学习进阶”内涵

“学习进阶”是由威尔逊(Wilson)与他的同事一起提出的“结构图”(construct map)概念,最早出现在教育测量与评价研究中。研究者认为,学生的认知水平或某一能力是随着时间的推延逐渐提高或变化发展的,由低一级向高一级螺旋式上升[3]。随后,教育研究者斯蒂文斯 (Stevens)、马瑞特(Merrit)、阿隆佐(Alonzo)与斯蒂朵 (Steedle)、萨琳娜(Salinas)等相继对学习进阶进行研究,他们强调学习进阶是对学习者在学习过程中思维程度逐渐发展的连贯性学习路径描述[4]。综合已有研究可以发现,学习进阶是指学习者为了达到某一能力而经历的一系列连贯性的学习思维路径。学习进阶包括五个方面的要素:学习者的学习目标,即学习进阶的终点;发展变量,即达到某一学习层次水平时所经历的素养要素;成就水平,即学生所处的学习水平层次;学生表现,即学生达到某一水平层次时所表现的能力;测评工具,即研究者对学生所处的学习水平进行测量的有效工具[5]。学习进阶理论勾画出学生学习能力发展的一系列的水平层次,能测量评价学生能力水平发展的“位置”,为教师研判与发展学生能力提供了有章可循的“框架”。

1.2 学生科学推理能力“学习进阶”的架构

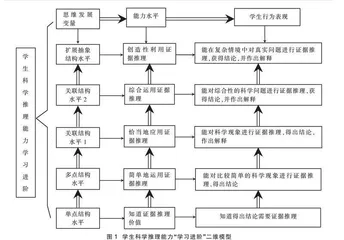

SOLO分类理论将认知教学目标分为前结构水平、单点结构水平、多点结构水平、关联结构水平、扩展抽象结构水平五个层次,由低到高形成学生认知发展的阶段[6]。从纵向发展来看,学生科学推理能力学习进阶从低到高分为5个水平,知道证据推理价值、简单运用证据推理、恰当运用证据推理、综合运用证据推理、创造性运用证据推理。从横向发展来看,科学推理能力的关键在于学生要经历科学推理的思维过程。笔者根据学生科学推理能力发展的进阶序列,架构了二维发展模型(图1)[7]。学生的科学推理能力培养不是机械重复的,而是在新颖情境中迁移应用、深度学习活动中习得发展的。利用学生科学推理能力学习进阶的二维模型架构,能从学生的现有水平出发,层层递进,将学生的科学推理能力逐级沿着层级台阶提升。通过对科学推理能力的顶层设计和整体规划,既能从能力培养全局考虑,又能从学生阶段性学习过程中考量学生的水平层次,基于教学情境、实验现象或习题作业等及时地调整教学内容,做到“见木又见林”。

2 基于学习进阶理论的科学推理能力培养路径

2.1 例举结论与证据之间的关联,树立基于证据的科学推理意识

教师要深挖科学史背后的资源,引领学生追溯科学发展的过程,不仅能提高学生对科学知识的理解,也能深化对科学本质的认识,理解结论与证据之间的关联。以牛顿第一定律教学为例,为了研究阻力对物体运动的影响,教师可以用斜面与小车实验,获取证据,分析推理,得出结论。让小车放在一定高度斜面上自然滑下,观察小车在粗糙程度不同(棉布、粗木板、玻璃板)的水平面上运动的距离。然后分析小车运动的距离与受到的阻力大小关系,得出结论。然后再科学推理,假如小车受到的阻力更小或等于0时,那么小车将会一直运动下去。教师再呈现伽利略、笛卡尔、牛顿对力与物体运动研究的贡献史实,让学生理解科学是逐步发展的。牛顿是在实验取证与科学推理的基础上建立了牛顿第一定律。

2.2 能使用证据进行推理论证

在碘升华的概念教学中,为了理解与推理固态碘直接变成气态的事实,教师可以将碘颗粒放在烧瓶中,将烧瓶水浴加热,观察碘状态的变化。先让学生观察实验现象,学生将看到紫黑色碘固体变成紫红色的碘蒸气。教师出示先行者材料,碘的熔点是113.6 ℃,碘的沸点是184.25 ℃。然后,让学生分析现象、科学推理、思维加工,并科学论证得出结论。教师可以提出问题,固态的碘有可能变成液态的碘吗?为什么?学生回答,碘要变成液态,温度至少要达到熔点,而水浴加热最高温度是100 ℃,不可能到熔点,也就是固态的碘不可能变成液态,碘只能直接变成气态。

2.3 能对科学探究中的现象进行分析和推理,得出结论

科学探究是学生学习的重要方式之一。例如,在讲授摩擦力时,教师取两本七年级教材,把一本书每页都交叉叠放在另一本书中,请班上两个力气最大的学生用手像拔河一样对拉书本。学生活动以后,提出问题“为什么不能拉开书本”,顺势提出本节课题——“摩擦力”。在探究影响滑动摩擦力大小的因素时,则可以进行如下设计:

(1)创设活动情境。

将手掌压在桌面上,并慢慢地拖动,让学生学着尝试这个动作。以学生活动为出发点,引导其体验手慢慢拖动时,手受到的摩擦力大小情况,并联系已有的生活经验提出猜想,明确探究目的。

(2)设计、评价和完善实验方案。

任务一:小组合作设计实验方案。考虑初一学生探究能力较为薄弱,可以提供有结构材料的器材。给学生一块棉布、一个木块、一盒钩码、一个弹簧秤。让学生设计实验方案。

任务二:收集学生实验方案,选择有差异的实验方案进行对比、展示,并修正。

任务三:问题交流。①如何测量物体的压力?②如何改变压力的大小?③如何测量滑动摩擦力的大小?

学生通过讨论认识到该实验要收集的证据是摩擦力大小,只有当木块做匀速直线运动时,摩擦力才等于拉力,记录的数据才是要收集的证据。通过讨论,达成共识,实施实验,收集证据。

(3)获取事实与证据,不同学生进行小组实验,记录数据,完成表格。

(4)分析、推理、论证、交流。师生总结,得出结论。

学生在设计、交流、评价、分析、总结的基础上构建科学规律,这样才会深刻理解影响滑动摩擦力大小的因素。

2.4 合理使用证据进行推理论证,得出结论

教师应引导学生合理地使用证据,并进行推理论证,得出结论。教师首先展示“省电王”实物,介绍其使用方法和商家宣传的显著效果,以鲜明的对比引发学生强烈的质疑。然后确定用电基准,选择实验仪器(量筒、温度计、电热水壶和电能表等),进行实验,得出结论。活动过程:①关掉家庭其他电器,只让电热水壶工作。记下水烧开时电能表转盘转过的转数。②依据自己家里电能表铭牌上的参数,计算这段时间内电热水壶工作所消耗的电能。再用“省电王”烧水,重复实验,记录数据,多次测量,取平均值,整理如表 1所示。从表格中数据可知,实验组消耗电能与对照组消耗电能相等,它们两者都大于理论计算的消耗电能。这是正常现象,因为有一部分能量散失到空气中去了。通过从实践取证到理论的科学解释,认识了“省电王”不能省电的原因。但是,“省电王”是否能够真正起到省电的效果,还需考虑具体的使用情况和设备特性。例如,对于一些长时间开启的设备,如冰箱、空调等,节电器的使用效果就会比较显著,于是得出结论——“省电王”能省电;而对于短时间使用的设备,如电视、电脑等,节电器的作用就不是很明显,因此得出结论——“省电王”不能省电。因此,我们要考虑证据的可靠性,合理使用证据进行推理论证,得出结论。

2.5 在解决真实复杂的生活问题中让学生推理论证迭代进阶得出结论

例如,在学习电压、电流、欧姆定律、电路设计有关知识以后,教师基于真实情境开展项目化教学活动,提升学生推理论证能力。进阶式问题的科学探究是以原始问题为起点,基于事实证据,不断深化认识连贯性的探索学习认知过程,进而达到解决问题的目的。例如,以设计自动煎药壶的电路图为例,让学生在解决真实复杂的生活问题中基于证据推理迭代进阶科学探究得出结论。

探究进阶1:设计三挡加热模式的电路图。

问题1:煎药壶(图略)能实现哪些功能?需要哪些电路元件?如何设计三挡模式的电路图?

加热和保温的功能。需要电源、导线、开关、电阻等电路元件。如图2为煎药壶三挡模式的电路改进过程图。

探究进阶2:设计电路,加热后自动切换到保温模式。

问题2:如何实现加热后切换到保温模式的功能?

需要温控开关。

问题3:在发热体的电阻一定时,如何改变功率?

还需要温控电阻。

问题4:如图2中右下角电路图,在虚线内设计电路,实现发热部分功率的改变,从而实现加热后切换到保温模式。

问题5:如何设置温控开关的温度?

原理:当温度低于一定温度值时,金属片接触,电路接通。当温度达到一定温度后,电路断开。查阅资料得知煎药壶保温温度为60 ℃。

问题6:煎药壶会进入保温模式还需要哪些条件?

需要水量控制开关。

探究进阶3:基于证据推理,水量控制开关和温控开关应该如何连接?

问题7:如何实现既受温控开关的控制,又受水量开关的控制呢?

根据煎药壶“加热”或“保温”状态与温控开关、水量开关的关系(表2),你有什么发现?

只要其中一个开关闭合,就会处于加热的模式。

问题8:你觉得温控开关和水量开关应该串联还是并联?

温控开关和水量开关应该是并联。图4为煎药壶水量开关与温控开关电路设计过程图。

进阶任务4:设计水量开关,以实现增加不同的水量时,出药量相同。

问题9:水量开关通断的依据是什么呢?

当水量增加时,压敏电阻变小,控制电路的电流增大,电磁继电器开关闭合,煎药壶加热。当水量减少时,压敏电阻变大,控制电路的电流减小,电磁继电器开关断开。图5为煎药壶水量开关电路设计的改进图。思维需要问题来启动,并以进一步的问题来推进。在问题解决过程中,教师要设计递进性问题,引发学生积极思考,推动学生思维的深入,基于证据推理寻找解决问题的方法,基于“证据推理”的自动煎药壶的电路设计教学流程如图6所示。

3 总结反思

学生科学推理能力学习进阶的理论模型是立足于大多数学生的普遍认知而言的。由于学生认知基础的特殊性与认知方式的差异性,教师不必拘泥于科学推理能力学习进阶的层级结构,也不必机械地等量齐观、平均着力,而是要尊重学生的认知水平,突出关键要素思维层次,逐级发展、螺旋提升。

参考文献:

[1]周建秋. 基于核心素养的科学推理能力的“学习进阶”[J].现代中小学教育,2020,36(7):51-54.

[2]周建秋. 发展学生“证据推理”核心素养的教学实践探索[J].现代中小学教育,2023,39(9):36-39,49.

[3]美国科学促进协会.面向全体美国人的科学[M].中国科学技术协会,译.北京:科学普及出版社,2001.

[4]郭玉英,姚建欣,张玉峰,等. 基于核心素养的物理学科能力研究[M].北京:北京师范大学出版社,2017:9-10.

[5]郭玉英,姚建欣,张静. 整合与发展——科学课程中概念体系的建构及其学习进阶[J].课程·教材·教法,2013,33(2):44-49.

[6]宋洁,赵雷洪.化学开放性问题的SOLO分类评价思维[J].课程·教材·教法,2006,26(10):64-67.

[7]中华人民共和国教育部.义务教育科学课程标准(2022年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2022:5-8.

(栏目编辑 李富强)

收稿日期:2023-10-05

基金项目:浙江省教师教育规划重点课题“初中科学教师‘依标命题’能力提升的区域实践研究”(ZD2020003)。

作者简介:周建秋(1975-),男,中学高级教师,主要从事初中科学教学研究。