新工科创新型工程人才培养探索

作者: 姜前蕾 刘晶冰 王如志

[摘 要] “纳米合成制备实验”课程是纳米材料与技术专业的必修环节实验课程。针对目前传统工科实验教学中存在的一些亟须解决的问题,基于新工科建设的发展趋势,以创新型工程人才培养为目标,对“纳米材料合成制备实验”课程教学模式进行改革探索。主要措施包括:以科教融合设计综合设计性实验项目;以线上线下混合式教学提升教学效率;以多元化考核完善实验教学考核评价体系,改进教学并提高质量。通过以上改革探索,学生的综合素质得到较大提升。第一届纳米材料与技术专业毕业班深造率为61.1%,就业率达97.2%,表明北京工业大学“纳米材料合成制备实验”课程改革取得了良好的成效,为新工科背景下纳米材料与技术专业其他课程改革提供了思路和参考依据。

[关键词] 纳米材料合成制备实验;教学改革;创新型工程人才

[基金项目] 2022年度北京工业大学教育教学研究课题重点项目“‘双碳’目标下的‘四位一体’本科教育模式创新与改革研究——以‘纳米材料与技术’专业教学模式创新为例”(ER2022RCA01);2022年度北京工业大学“课程思政”示范课程培育项目(KC2022SZ004)

[作者简介] 姜前蕾(1983―),女,河南扶沟人,工学博士,北京工业大学材料与制造学部实验师,主要从事纳米材料实验研究;刘晶冰(1978—),女,河北廊坊人,工学博士,北京工业大学材料与制造学部副教授,硕士生导师,主要从事纳米材料与技术研究;王如志(1973—),男,湖南邵阳人,工学博士,北京工业大学材料与制造学部新能源材料与技术研究所所长,教授,博士生导师(通信作者),主要从事纳米材料与技术研究。

[中图分类号] G642.0 [文献标识码] A [文章编号] 1674-9324(2024)10-0061-05 [收稿日期] 2023-02-17

随着新兴经济和新兴产业的迅猛发展,我国对满足新兴经济和新兴产业发展所需要的新工科人才的要求标准越来越高[1]。相对于传统的工科人才,未来新兴产业需要的是工程实践能力强、创新能力强、具备国际竞争力的高素质复合型新工科人才[2]。然而,以往的人才培养模式已经不能满足产业发展对新工科创新型工程人才的培养要求[3]。为此,高校在结合新兴经济和新兴产业特点,加快建设和开展新工科专业,推动现有工科专业改革创新的同时,构建新工科背景下以工程创新实践能力培养为核心的人才培养模式,培养新兴经济和新兴产业急需的紧缺人才,以及引领未来技术和产业发展的创新型工程人才,已经成为全社会的需要和共识[3-4]。

纳米技术是我国战略性新兴产业的共性技术,对新材料/超材料、新能源/绿色环境、纳米催化、智能技术等前沿技术具有支撑作用,带动着相关产业和技术的兴起。因此,培养具备科学品格和创新思维能力的纳米技术创新型工程人才,对满足国家战略和新兴产业发展的需求极为重要,是新工科背景下高等院校纳米材料与技术专业的紧迫任务之一[5-7]。“纳米材料合成制备实验”课程是纳米材料与技术专业的一门实践必修课。通过“纳米材料合成制备实验”课程的学习,学生可以了解纳米材料的各种制备方法及其优缺点,掌握典型的化学和物理法制备零维、一维、二维、三维纳米材料的基本步骤及工艺过程,提高学生的实践能力和分析问题、解决问题的能力,为以后从事纳米材料制备与应用的研究、开发和生产打下基础。然而,传统的“填灌式”的工科实验教学模式难以培养符合时代发展要求的高素质纳米技术创新型工程人才,仍存在一些问题亟须解决[8-9]。为此,本文主要以北京工业大学纳米材料与技术专业本科生为研究对象,针对传统工科实验教学过程中存在的问题进行深入思考,以“纳米材料合成制备实验”课程教学为例,在教学内容、教学方法、评价考核等方面,进行大胆的改革、创新与探索,以期为新工科背景下纳米材料与技术专业其他课程的改革和实践提供思路及参考依据。

一、传统工科实验教学模式分析

传统的工科实验大多数以验证性实验为主,实验教学依附于理论教学,其内容通常是理论教学中的理论或定律的验证,内容相对陈旧,与科学技术发展和现实生产生活中的实际应用相脱节。实验教学有着固定的模式,一般都有编印的详细的实验指导书,教师根据实验指导书讲解实验内容,示范实验操作,学生只须按照指定的步骤和要求按部就班地完成实验及实验报告,整个实验过程中,学生处于被动学习的状态。实验成绩主要由实验报告和出勤情况决定,评分标准粗放,实验成绩缺乏公正性。这种传统验证性的实验教学,实验内容和实验步骤固定,缺乏与最新研究进展和实际应用相联系,教学方法单一,没有对学生预习、实验操作等过程做全面评价,难以有效地激发学生对实验的探索和思考,不利于科研创新型工程人才的培养。为此,我们对“纳米材料合成制备实验”课程进行了教学改革探索,优化了课程内容,创新了教学方法,改革了考核机制,以突破传统实验教学内容和方法的局限,希望对学生实践动手能力、解决实际问题能力和创新思维能力的培养起到积极的作用。

二、全新的实验教学模式探索

(一)科教融合综合设计性实验项目的设计

传统工科实验教学内容的设置多依附于理论课程,经典验证性实验偏多,而当前各学科知识迅猛发展,实验方法和技术手段日新月异,原有的实验教学与科学前沿研究和应用实践相脱节,实验方法和技术手段严重落后,难以满足新工科背景下高素质创新型工程人才培养的要求。因此,在“纳米材料合成制备实验”课程的内容设置上,我们突破了传统教学的局限,结合国内外前沿研究和当前实际应用,将多学科知识交叉融合,优选8种典型的纳米材料合成制备方法,设置8个综合设计性大实验(每个实验8个课时),分别为:(1)水热法制备一维金属纳米线;(2)电化学沉积法制备电致变色薄膜;(3)溶胶-凝胶法制备光学薄膜;(4)抽滤法制备二维纳米通道膜;(5)旋涂法制备纳米自清洁涂层;(6)真空热蒸发法制备Al金属薄膜;(7)磁控溅射法制备Cu金属膜;(8)等离子体增强化学气相沉积法制备GaN薄膜。课程内容包含水热法、电化学沉积法、溶胶-凝胶法、抽滤法、旋涂法、真空热蒸发法、磁控溅射法、化学气相沉积法等典型的化学与物理的制备零维、一维、二维、三维纳米材料的典型合成方法,涉及物理化学、电化学、固体物理、材料分析与测试方法、生物传感技术、半导体材料、薄膜物理与技术等多门专业知识,并融入北京工业大学材料物理化学教研室多个课题组科研工作的最新进展和国际前沿研究领域的基本理论、技术以及现代大型仪器的使用操作。如:北京工业大学材料物理化学教研室在电致变色材料、纳米通道结构金属有机骨架材料、自清洁涂层、第三代半导体材料GaN等领域的研究,均处于世界或国内领先水平,将这些充满挑战,又具有前沿性、应用性的热门研究课题有机糅合进实验课程,把学生置于科研课题研究者的地位,有利于学生创新思维的培养。本实验课程不仅在内容上融入上述课题组的最新研究成果,实验场所和实验条件也依托于课题组的科研实验室,如实验教学中用到的真空镀膜机、磁控溅射沉积系统、等离子体增强化学气相沉积系统等大型仪器设备,均是课题组所拥有的当前国际上先进的材料制备设备,本实验课程涉及的所有实验均可在课题组科研实验室内完成,这种先进的科研平台和实验条件不仅能使学生耳目一新,而且能开扩学生的科研视野,激发学生对科研试验的探索积极性。此外,这些综合设计性实验内容设置复杂,涉及面广,一个实验融入了多门学科知识和多种实验方法、手段,比如,在“水热法制备一维金属纳米线”实验中,学生可根据自己的研究兴趣,自行设计实验方案,自主选择不同的反应温度和不同的反应时间,合成一维金属纳米线,并通过观察表面形貌来评定不同合成因素对材料制备的影响规律。这就要求学生不仅要掌握水热法合成一维金属纳米线的制备方法,还要了解和掌握不同合成工艺参数对金属纳米线形貌的影响及纳米线形貌的表征测试技术。在“旋涂法制备纳米自清洁涂层”实验中,学生要学会利用不同尺寸的纳米二氧化硅,获取不同粗糙程度的表面,在粗糙表面修饰强疏水性材料,得到纳米自清洁涂层,并通过测量接触角等涂层浸润性特征参数,了解粗糙表面和疏水性与涂层自清洁之间的规律,了解纳米材料及其测试技术在自清洁涂层中的应用。这些实验要求学生具备扎实的各科理论知识,并在实践、应用的设计中融会贯通,提高综合应用知识解决实践问题的能力,开拓创新思维。

(二)线上线下混合式教学改革探索

传统的工科实验教学多为验证演示性教学模式,即教师讲解实验原理、操作步骤、注意事项等,学生根据教师的演示或按实验指导书中的实验步骤进行实验操作,学生撰写实验报告,教师批改实验报告给出实验成绩。这种传统验证性实验教学方法单一、操作步骤固定,学生的学习兴趣不足,不利于学生独立探索能力和科研创新能力的培养。本实验课程在传统教学模式的基础上,通过增加多媒体线上教学和研究生助教辅助教学等多样化教学手段,建立了混合式教学模式,激发了学生的学习兴趣,调动了学生的学习积极性和主动性。实验教学从实验预习开始,传统的实验预习通常是学生参照实验指导书撰写预习报告,这种抄书方式的预习效果较差,甚至加重了学生的学习负担。在本实验课程中,教师针对每个实验制作多媒体视频和课件,内容包含实验相关理论知识、实验目的、原理、装置、操作步骤、注意事项等多个模块。每个实验的多媒体课件总时长在20分钟左右,提前上传到本校日新学堂教学平台供学生观看。学生在实际实验之前,可以利用电脑或手机,随时随地观看视频进行自主预习,完成网络预习后才能进入实验室实际操作环节。同时,建立了实验课程微信群,学生在预习过程中遇到问题可以随时在群里留言提问,教师看到后会进行相应的解答和辅导;群里的问题讨论,也有利于激发其他学生的学习兴趣,引导学生对问题进行更深层次的思考。这种自由的实验预习模式,不仅节约了课堂时间,还能有效改善教学效果。

由于本实验课程教学会用到如真空镀膜机、磁控溅射沉积系统、等离子体增强化学气相沉积系统等大型实验设备,这些大型设备数量少、价格昂贵、操作规范要求高,且部分设备一次实验时间较长,而学生数量多,学时数有限,为了使学生深度参与实验过程,教学时通常将学生分组,在一个课堂内同时开展几个不同的实验。由于一名教师要面对一个班的学生和多个实验题目,需要不停巡视,回答或解决学生的问题。这就不可避免地出现当某位学生在实验过程碰到问题急需教师指导时,实验教师却正在辅导其他学生,这种情况不仅教师劳动强度大、分身乏术,还会影响到学生对后续实验的兴趣和学习效果。很显然,在有限的课时内最大限度地提高教学质量仅依靠教师是不够的。本实验课程的编排融入了本校材料物理化学教研室科研课题组的最新科研成果,且课程的开展依托科研课题组的科研试验平台,故课题组多数的硕士和博士研究生熟悉这些实验的实验原理、流程及设备操作,所以,如果让具备熟练试验技能和较高试验能力的硕士与博士研究生参与指导本科生实验课,有利于教学与科研的相互促进,推动本科生和研究生的共同发展与培养。为此,本实验课程建立研究生助教机制,前期通过发布助教招募信息、学生报名、参加培训、实验操作及实验讲解、考核等一系列环节,选拔确定研究生助教,为教师所用,并服务于实验课堂。每次实验课可有多名研究生助教参与,每名研究生助教承担6~8名本科生的实验指导、实验过程中的仪器管理和维护、课题组织讨论和简单问题答疑等工作,充分发挥“传帮带”作用,有效避免学生做实验不知所措的情况,便于教师从忙乱中解脱出来,细致观察课堂的整体情况,有针对性地进行实验指导,并对研究生助教反馈的疑难问题进行重点解答。另外,增加反馈环节,在每次课后,研究生助教收集整理学生在实验过程中出现的问题以及学生对实验课的要求和建议,实验教师对上述内容进行综合分析,每年迭代改进,以提高教学效果。研究生助教机制有利于学生在自由放松的状态下学习、思考和探索,能有效调动学生学习的积极性和主动性,对学生综合素质的培养具有推动作用。

(三)多元化考核评价体系的建立

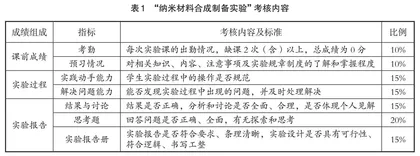

“纳米材料合成制备实验”考核内容如表1所示。

在课程考核方面,传统的实验课程重结果轻过程,实验成绩通常以考勤和实验报告为主,学生对实验知识和技能的掌握程度,个人自主探究能力、观察动手能力以及发现问题、分析问题和解决问题的能力难以得到全面评判。本实验课程增加考核环节并细化考核内容,多角度考查学生对知识的掌握程度及应用创新能力。学生的实验成绩分为三大部分,包括课前成绩(20分)、实验过程(30分)和实验报告(50分)。课前成绩包括考勤(10分)及预习情况(10分),实验预习考核主要是通过提问了解学生对实验相关基础知识、操作、注意事项以及实验规章制度的了解和掌握程度。实验过程中的课堂表现情况(30分),则主要通过观察学生实际操作的规范及熟练程度,出现问题后的应对解决情况等,考核学生的动手操作能力、解决问题的能力、团队协作能力和科研创新能力。实验报告分成三部分,包括结果与讨论(15分)、思考题(20分)和实验报告撰写(15分),结果与讨论能够反映学生灵活运用所学知识进行分析问题、解决问题的能力;学生对思考题的回答,能侧面反映学生的科研创新能力;实验报告撰写考核能让学生端正学习态度,培养学生的科学素养。每次实验均以这种方式分别给出课前成绩、实验过程成绩和实验报告成绩,最终成绩为每次实验成绩的均值。这样的考核方式能比较真实多元地反映学生的综合素质和能力,有利于调动学生对“纳米材料合成制备实验”课程学习的积极性。

结语

“纳米材料合成制备实验”课程的实验教学改革连续在两届学生中实施后,取得了较好的教学效果。这种全新的实验教学模式,学生普遍反馈新颖、有吸引力,能有效激发学生的求知欲和学习兴趣,促使学生对待实验的态度由被动转为主动,在巩固和加强学生专业知识与基本操作技能的同时,有利于学生创新意识和实践动手能力的培养。第一届纳米材料与技术专业的36名学生,全部顺利毕业,其中17人考取北京大学、北京航空航天大学、中国科学院以及京内211高校硕士研究生,4人前往英国帝国理工大学等海外著名高校深造,总深造人数为22人,深造率为61.1%;18人在中国兵器集团、北方华创、北京大兴机场等国有企事业单位和私企单位就业,总就业人数为35人,就业率为97.2%。另外,教师的教学积极性和教学水平也得到提高,教师在熟悉的研究方向和专业特长领域进行实验教学,科研与教学相辅相成、相互促进,在培养学生综合实验能力的同时,有利于教师产生新的科研思路。上述效果表明,北京工业大学对“纳米材料合成制备实验”课程改革探索行之有效,为新工科背景下纳米材料与技术专业其他课程改革提供了思路和参考依据。总之,高校应紧跟时代发展潮流,积极进行实验教学改革探索,勇于创新和实践,以培养出更多符合社会发展需求的具备创新精神和实践能力的高素质工程人才。