涉农经管类专业政产学研“四位一体”协同育人模式探索与实践

作者: 廖冰 万玉飞

[摘 要] 与传统育人模式相比,政产学研“四位一体”协同育人模式能够突破育人主体不协同,“理论、实践、创新”三张皮,教育资源信息不共享等弊端,对于契合新文科建设复合型人才培养具有重要理论价值和实践意义。为解决已有研究的不足,从专业理论学习、科研创新与实践应用三个方面阐述了人才培养现存的问题,并以不同要素组合与多样化育人方式,构建了新文科背景下地方农林高校涉农经管类专业政产学研“四位一体”协同育人模式,旨在重构高校复合型人才培养体系,以期促进高校新文科育人模式的改革和创新。

[关键词] 新文科建设;农林高校;人才培养;育人模式;政产学研“四位一体”

[基金项目] 2021年度教育部首批新文科研究与改革实践项目“政产学研‘四位一体’农林经济管理专业协同育人机制创新与实践研究”(2021090056);2021年度江西省高等学校本科教学改革研究课题项目“新农科背景下‘乡村振兴实验班’创新型人才培养‘一三五’模式研究与实践”(JXJG-21-3-12);2022年度江西农业大学大学生创新创业训练计划项目“‘互联网+’背景下嵌入深度测量2.0技术的‘金叶西施’茶叶产品‘云销售’模式创新与实践研究”(202210410017X);2022年度江西农业大学党建研究重点课题“新时代涉农高校服务乡村人才振兴‘五五模式’实践创新研究”(JNDJZD2203)

[作者简介] 廖 冰(1989—),男,江西高安人,博士,江西农业大学经济管理学院副教授,主要从事农林经济理论与政策、生态经济理论与政策研究;万玉飞(1981—),女,湖南炎陵人,硕士,江西农业大学财务处会计师(通信作者),主要从事财务管理研究。

[中图分类号] G642.4 [文献标识码] A [文章编号] 1674-9324(2024)10-0111-04 [收稿日期] 2023-02-23

引言

地方农林高校在地理区位、学科专业布局、服务农业农村发展的路径和模式等方面具有独特优势,长期以来在促进特定区域农业增产、农民增收和农村发展方面发挥着至关重要的作用[1]。受传统人才培养模式的影响,地方农林高校经管类专业存在着“重知识传递轻素质提升、重理论学习轻实践培养、重课堂讲授轻创赛训练”的问题,导致涉农不知农、涉农不爱农、涉农不务农,且随着经管类专业肩负着农林高校规模扩展的重任后,此类问题日益突出[2]。究其原因是培养目标与地方区域经济发展吻合度低,人才培养模式与育人平台、主体、师资等教育教学资源协同度低,“学—练—创—赛—用”环节割裂且匹配度低,等等,因此,破解经管类人才培养模式中“吻合度低、协同度低、匹配度低”的“三低”困境,培养知农爱农务农的复合型人才,成为亟待解决的重要课题,开展政产学研协同创新,形成深度融合的政学、产学、研学衔接互动关系,成为地方农林高校经管类专业人才培养模式的创新方向[3]。

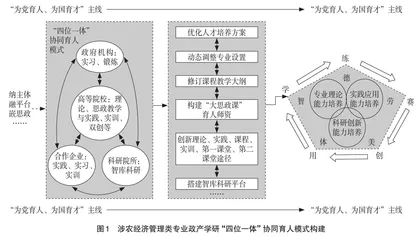

江西农业大学是一所具有百年办学历史的农林高校,改革初期恢复涉农经管类专业,历经20世纪80年代至90年代初中期的专业数和招生人数增长到新世纪以来的快速发展,目前已经成为学校办学的主体之一。2012年12月,学校按照“高等学校创新能力提升计划”要求,组建“江西现代农业及其优势产业可持续发展的决策支持协同创新中心”,经管类专业依托该平台,紧紧围绕江西省现代农业强省建设、生态文明建设、脱贫攻坚以及乡村振兴等战略需求,继续深化改革创新政产学研“四位一体”协同育人模式(见图1)。该协同创新中心经过5年建设,系统地破解了地方农林高校经管类专业人才培养的“三低”难题,形成的政产学研“四位一体”协同育人模式经过4年的实践检验,取得了显著成绩,实现了地方农林高校经管类专业理论学习、科研创新、实践应用的完美融合,人才培养、科学研究与服务社会的同步提升。该项成果示范作用不断彰显。

一、主要解决的教学问题

第一,拟解决地方农林高校经管类专业人才培养目标与地方经济发展需求吻合度低,导致经管类专业人才培养同质化的问题。在当前乡村全面振兴大背景下,地方经济发展需要复合型、创新型、应用型农林人才,而高校经管类专业人才培养比较看重理论教、学,与复合型、创新型、应用型吻合度低,难以适应新时代新农林培养的需求,导致人才培养同质化,缺乏就业力现象。

第二,拟克服地方农林高校经管类专业人才培养模式与育人平台、育人主体、师资力量等教育教学资源协同度低,导致经管类专业人才培养质量不高的弊端。人才培养需要各方主体共同协调,然而,目前农林高校人才培养存在政产学研相互割裂的现象,尚未形成育人联盟合力。同时,育人平台欠缺,难以支撑人才培养各项活动的开展。另外,受师资力量的限制,难以在短期内利用专业教育资源库组建完整的课程体系。在实践机会方面,当前农林高校实践课程在课时和方法设计上不利于应用型人才培养,农林高校普遍存在实习设备陈旧、时间流程不完整等问题,严重影响了实践课程的教学效果。

第三,拟破解地方农林高校经管类专业人才培养“学—练—赛—创—用”环节匹配度低,“开环割裂”导致经管类专业人才实践应用能力差而缺乏就业力的困境。环节割裂的培养过程难以提高学生的学习效率。传统经管类学院教学基本上都以书本中心、课堂中心、教师中心,使得学与教、教与练、练与赛、赛与创各环节严重割裂。教师在讲台上仅仅通过PPT展示上课内容,以考试分数考核学生对知识的掌握,学生只能局限于书本知识所教授的定理规律,并机械地使用这些知识,而不思破旧立新、深层次探索,不能将所学知识与时俱进、紧跟外界环境的变化而进行创新。这种教学模式无法实现新时代高质量经管类人才知识、能力、素质培养的有机结合。

二、成果解决教学问题的方法

(一)调专业、优方案、修大纲

以立德树人为根本,以强农兴农为己任,立足江西农业大学“多学科协调发展的有特色高水平农业大学”的办学定位,紧扣“支撑乡村振兴的复合人才”经管类专业人才培养要求,对标教育部新农科、新文科建设要求,加强专业内涵建设。一是动态调整学院所属专业。在实践期间,为提升专业建设内涵和高质量发展,学院从原有的经济与管理两大门类的九个专业调整减为现有的六个专业。二是动态修订人才培养方案。在实践期间,为推进“三全育人”教学、落实“五育并举”的培养体系,以及知识、能力、价值“三位一体”的目标要求,学院分别于2018年、2020年、2022年对专业人才培养方案进行了不同程度的修订。三是动态优化课程建设。以“两性一度”“金课”标准和课程思政的建设要求,在课程建设过程中始终融入思政元素、信息技术、交叉学科,并凸显农林高校课程特色,构建知识、能力和价值“三位一体”教学改革模式。

(二)纳主体、搭平台、建格局

纳入政府、企业、高校、科研机构四个主体,构建政产学研“四位一体”协同育人模式[4];融入理论教学平台、实践实验平台、专业学科平台、智库科研平台,依托主体和平台两翼保障育人成效;将高校思想政治教育融入课程教学改革,构建知识传授、能力培养和价值塑造“三位一体”教学模式,构建“大思政课”育人师资队伍格局。

对于政府职能机构来说,应为协同创新中心项目的开展提供经费,激励人才创新,产出更多的科研成果;对于高等院校来说,应积极与企业项目对接,为科研机构培养人才,为政府职能部门提供科研成果;对于科研机构来说,它是企业、政府职能部门、高等院校、用户科研成果转化的直接载体,是我们产生新技术的重要源泉之一;对于企业来说,它能为社会提供方向指导,为政府职能部门提供人才就业平台,为高等院校提供实训基地,为科研院校培养实训人才;对于社会来说,它是检验人才质量高低的重要途径,能为科研机构、高等院校、企业提供人才支撑,为政府职能部门的就业发展提供更大的发展空间[5]。

(三)铸体系、强实训、提能力

铸建“学—练—赛—创—用”五级进阶闭环式实践教学体系,强化实践、实验、实训环节,实现了经管类人才理论学习、科研创新、社会服务、实践应用等多种能力相融合的高质量提升。(1)在教学过程中,借助网络资源、Excel、Python、ERP沙盘模拟、同花顺、VBSE综合实验系统等各种教学工具,开展多元化、交互性教学,形成课前、课中、课后实验和拓展训练四环交融,线上线下师生双线互通的混合式实训教学,使学生在同一课堂上就能够完成理论学习与实践应用,从时间和空间上将理论与实践教学有机结合。(2)与企业联合组织开展课程教学和专业竞赛。聘请了30多名金融机构和企事业单位的资深人士为客座教授或外聘教师,作为校外创业导师协同开展实践教学并指导学生创业项目。将工商银行、瑞达期货、正邦集团、绿能农业发展公司、惠普会计师事务所等合作单位的专业知识讲座、员工培训和操作案例引入学生的第二课堂,营造全时空沉浸式育人环境与育人模式。依托教学实践基地、实验中心与虚拟平台开展学科专业竞赛,如与高顿教育、同花顺公司合作开展股票模拟比赛,与瑞达期货合作开展期货模拟交易比赛,提升学生的专业素养和应用能力。(3)组织学生参加省和国家级学科专业竞赛。坚持“以赛促学、以赛促教、以赛促建、以赛促评、以赛促管”的原则,组织学生参加“互联网+”创新创业、“挑战杯”、“正大杯”市场调查分析大赛、“新道杯”大学生会计信息化技能大赛、“中金所杯”金融知识大赛、江西省管理案例分析大赛、全国MPAcc学生案例大赛等专业权威大赛。(4)将企业中遇到的问题转变为科学问题,据此凝练题目,申报大学生创新创业项目,进一步巩固教学效果,实现“学—练—创—赛—用”之间有机融合。

三、成果的创新点

(一)人才培养目标凸显服务地方“三农”特色,以乡村振兴引领人才培养

本成果主动适应新农科、新文科建设要求,坚持“以本为本”,构建从本科到硕士,再到博士、博士后的完整经济管理类专业人才培养体系,立足江西,面向全国,开展科学研究、学科建设和人才培养,形成了服务粮食主产区、南方集体林区、鄱阳湖区和革命老区等区域特色明显的人才培养模式,把培养知农爱农新型人才和服务农业农村现代化成效作为检验农林院校办学水平的重要内容。

(二)纳入政府职能部门、企业(产业)、高等院校、科研机构四个主体,理论教学、实践实验、专业学科、智库科研四个平台,融入课程思政元素,构建了政产学研“四位一体”协同育人的全新格局

为了提高学生的创新能力和适应社会能力,基于网络化的教学生态圈,统筹思想政治教育、理论教学、实验平台、科研支撑、学科竞赛、社会实践等校内外资源,实现“协同体”内各要素整合、配合和融合,构建了社会组织、学校、企业等多元供给育人格局,实现了思政教育与专业课程同向共进、现实需求与服务供给同频共振、教育引路与行为落地同步共育,提升了学生学习主动性和学习效率。

(三)形成了“学—练—赛—创—用”五级进阶闭环式培养模式

按照“系统性、整体性、循序性、全程性”的指导思想,把理论教学与课程实验、模拟训练、专业竞赛、企业实习和创业大赛有机融合,形成课前、课中、课后实验和拓展训练的四环交融,线上线下师生双线互通的混合式四级进阶闭环人才培养模式,确保学生知农爱农、视野开阔、技能熟练、创新能力的有效达成。

参考文献

[1]陈芹,郑月龙.“互联网+”背景下新商科创新复合型人才培养模式的构建[J].西部素质教育,2022,8(16):117-120.

[2]黄镇生.地方本科高校人工智能复合型人才培养模式系统模型构建及动力学分析[D].广州:广东技术师范大学,2021.

[3]饶碧玉,陆志炳,韩利红,等.基于城乡建设专业群融合的复合型人才培养模式构建与实践:以云南农业大学为例[J].高等建筑教育,2019,28(2):33-39.

[4]付云英,杨桂兰,郭晓海.浅析新时代复合型人才培养模式构建[J].现代营销(经营版),2019,319(7):13.

[5]汤志伟.跨学科复合型人才培养模式构建与实践[J].中国校外教育,2015,509(3):112-113.

“Four in one” of Government, Industry, University and Research of Agricultural Economics and

Management Majors in Local Agriculture and Forestry Universities: Exploration and Practice of

Collaborative Education Model