“环境生态工程”融入课程思政的路径探究

作者: 王璐 胡雪雷 李云辉 刘金苓 张玉华

[摘 要] 党的二十大报告中有关生态环境保护的内容是未来五年环境保护行业的旗帜引领,亦是高校环境类课程教学的精神内核。通过转变教学理念,创新教学策略,建设课程思政案例库,把党的二十大精神有机融入“环境生态工程”课程思政教学,找准着力点,结合学术案例将党的二十大精神讲活、讲透,教育引导环保专业大学生主动承担起时代责任,为建设人与自然和谐共生的美丽中国贡献自己的力量。

[关键词] 党的二十大精神;环境生态工程;课程思政

[基金项目] 2022年度校级教学质量与教学改革工程“广东第二师范学院-粤风环保(广东)股份有限公司环境监测联合实验室”(2022xqsys02);2022年度广东第二师范学院“双带头人”党支部书记工作室——生物与食品工程学院教工第二党支部书记(李云辉);2021年度广东第二师范学院校级教学质量与教学改革工程项目“嵌入式思政教育融合生态学教学的创新研究”(2021jxgg04)

[作者简介] 王 璐(1992—),女,广东广州人,工学硕士,广东第二师范学院生物与食品工程学院讲师,主要从事环境毒理学研究;胡雪雷(1987—),男,广东广州人,理学博士,广东第二师范学院生物与食品工程学院环境生态工程系副主任,讲师(通信作者),主要从事环境毒理学研究;李云辉(1976—),女,广东广州人,工学博士,广东第二师范学院生物与食品工程学院环境生态工程系主任,高级工程师,主要从事土壤环境污染调查研究。

[中图分类号] G641 [文献标识码] A [文章编号] 1674-9324(2024)10-0169-04 [收稿日期] 2023-03-07

2020年,教育部印发《高等学校课程思政建设指导纲要》,明确指出将课程思政融入课堂教学建设全过程。专业教育课程建设要针对不同学科门类的特征与优势,明确不同专业的育人目标和培养方案,并深度挖掘和巧妙提炼专业课程体系中所蕴含的思想价值和精神内核。要科学合理地拓展专业课程的广度、深度和温度,从课程所涉及的专业、行业、国家、国际、文化、历史等多个角度着手,突出课程建设的知识性和思想性,提升育人的引领性、时代性和开放性。理学、工学类专业课程要加强对学生工程伦理观的培育,弘扬精益求精的大国工匠精神,激发学生科技报国的使命担当[1]。2022年,习近平总书记在党的二十大报告中指出,“推动绿色发展,促进人与自然和谐共生”,“必须牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念”“坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理”[2]。这是我们必须践行的理念。在环境生态工程专业中,“环境生态工程”是一门必修课程。该课程从系统思想和能量最低原理出发,运用现代科学技术成果、管理手段和专业技术经验,按照生态学、环境学和工程学的原理进行组装,旨在获得较高的社会、生态、经济综合效益,打造现代化的工程体系[3]。为将党的二十大报告中有关环境生态保护的重要论述有机融入“环境生态工程”课程思政,我们须要引导环保专业的大学生主动承担时代责任,牢牢把握以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的使命任务,牢牢把握团结奋斗的时代要求,以此为基础,为建设人与自然和谐共生的美丽中国贡献自己的青春力量。这不仅是党和国家永续发展的政治要求,还是青年学生成长成才的时代要求,更是课程思政教育提质增效的实践要求。因此,将这种理念融入“环境生态工程”课程,具有重要的理论意义与实践价值[4]。

一、课程思政教学理念的转变

现在的大学生处在数字化大数据时代,各种良莠不齐的信息铺天盖地,大学生“三观”尚未成熟,容易被不实信息误导,加之高校环境自由,大学生的约束性不强,部分学生存在信念薄弱、理想缺失、目标迷茫的问题。作为高校教师,要秉承立德树人的宗旨,以身示范,承担好育人责任,在教授专业知识的同时,引导学生树立社会主义核心价值观,做新时代“四有”好青年。为履行好这份责任,高校教师不仅要加强自身的思想政治理论学习,深刻认同课程思政的必要性,还要在具体教学实践中杜绝“贴标签”“两张皮”的形式化做法,避免生搬硬套、引起学生的排斥心理。专业教师应当不断挖掘典型思政元素,研究灵活巧妙的实施策略,在教学中自然融入,不着痕迹地让学生接受思想政治教育,最终实现润物无声的育人效果。

二、课程思政教学策略的实践创新

飞速发展的现代教育信息技术,以及丰富多样的新媒体资源为创新课堂教学方式提供了更多的选择性,各种网络教学软件推陈出新,线上教学得到了广泛推广。2020年以来,笔者所教授的“环境生态工程”课程在超星学习通上建立了丰富完整的教学资源,录制了课程教学视频,上传了PPT、教学视频、政策法规文件、经典案例库、课堂测验及讨论等各种线上资源。线上课程设置平时成绩构成,记录学生的学习进度,线下教学开展小组讨论、翻转课堂、案例式教学等活动形式。形成线上+线下混合教学新形式。同时做好教学设计,通过“任务驱动”形成线上线下深度结合、课内课外有效延伸的高效教学模式。课前,教师上传线上课程教学任务,明确学生的学习目的,促使学生主动预习。课上,教师结合案例主讲课程内容,开展小组讨论、翻转课堂等活动,提高学生的参与度和体验感。课后,布置思维导图作业和课程小测验,将碎片知识系统化,深入浅出,强化学习。同时,授课教师根据每次课程的完成度及时做好课后反思,以提升下一次课堂的教学效果。

三、课程思政的案例建设

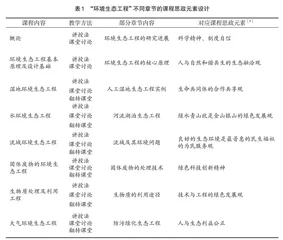

“环境生态工程”课程思政案例库设计从概论、环境生态工程基本原理及设计基础、湿地环境生态工程、水环境生态工程、流域环境生态工程、固体废物的环境生态工程、生物质处理及利用工程、大气环境生态工程八大主要教学内容深入挖掘思政元素,以党的二十大报告的“推动绿色发展,促进人与自然和谐共生”[2]为出发点,旨在解决思政元素融入专业课程的有机化问题,提高课程思政与专业知识的契合度,使思政元素更自然有机地融入课程教学。“环境生态工程”不同章节的课程思政元素设计见表1。在实际教学中,采用线上+线下的方式辅助教学,灵活运用不同的教学手段,实现课程思政输出形式的多样化、形象化,不断激发学生的学习兴趣,提高学生的课程学习体验感、获得感、满足感,从而有效促进教学效果的提升[6]。以下将通过三个课程思政案例具体阐述课程思政教学的目标、方法及内容。

(一)课程思政案例一——尊重自然、顺应自然、保护自然

在《环境生态工程基本原理及设计基础》章节的学习中引入思政案例。环境生态工程的核心原理包括:整体性原理、协调与平衡原理、自生原理、循环再生原理。在利用生态系统解决环境问题时,要以整体观为指导,在系统水平上研究,综合了解所涉生态系统,解决区域和全球生态失调环境问题。环境生态工程中若存在任何超越一个生态系统自我调节能力的外来干扰,都会使该生态系统的原有性质及整体功能遭到破坏和改变,导致结构间失调、功能间失调,或结构与功能间失调,例如,凤眼莲因为控制不当泛滥成灾。自生作用是环境生态工程与传统环境工程的主要区别之一,对维护环境生态工程相对稳定的结构和功能及工程的可持续性具有重要意义。环境生态工程处理环境中的污染物,就是采取措施调整循环运转的各个环节及途径,协调这些环节的输入、转化和输出的物质的量,增加循环运动中不足的物质和协调比量偏小的环节,理顺循环各环节间的关系,促使循环之路畅通[3]。习近平总书记在党的二十大报告中提到,“大自然是人类赖以生存发展的基本条件”,要“尊重自然、顺应自然、保护自然”[2]。这种精神理念与环境生态工程的核心原理一致且对应。通过课前在超星学习通上传相关视频、文档资料,使学生提前了解相关内容,并在课堂上发起主题讨论。通过该思政案例的引导,激发学生的求知欲,充分感受人与自然和谐共生的精神,激发学生的环保热情和生态意识,是全面建设社会主义现代化国家的内在要求。

(二)课程思政案例二——长江十年禁渔

在《水环境生态工程》章节的学习中引入思政案例。2016年,习近平总书记在推动长江经济带发展座谈会上强调,“推动长江经济带发展必须从中华民族长远利益考虑,走生态优先、绿色发展之路”,“要把修复长江生态环境摆在压倒性位置,共抓大保护,不搞大开发”[7]。在以前粗放的经济发展模式下,长江生物完整性已经达到了“无鱼”等级,实施长江全面禁渔政策,让长江休养生息已刻不容缓。因此,从2020年1月1日零时起,长江流域重点水域分类分阶段开展渔业禁捕,这是保护长江的历史性时刻。截至目前,禁渔已取得一定效果,但与长江大保护要求相比仍任重道远。长江十年禁渔对于长江生态修复并非时间期限,而是让“共抓大保护、不搞大开发”的发展理念逐渐内化为思想自觉的过程。这十年时间,是对长江流域濒危物种灭绝境况的深刻反思,更是强化长江流域治理力度的坚定决心,禁渔令也许有期限,但长江流域生态环境保护的步伐不能停歇[8]。通过课前在超星学习通推送长江十年禁渔的政策、新闻报道、视频,在课上开展翻转课堂小组讨论,结合党的二十大报告中关于长江十年禁渔的论述,让学生了解长江十年禁渔的政策决心和生态学意义,感受国家对保护长江母亲河、保护水环境生态的决心和力度,激发学生保护生态环境、报效祖国和服务人民的远大理想。

(三)课程思政案例三——碳达峰碳中和

在学习《大气环境生态工程》章节时,引入了思政案例,其中包括碳达峰碳中和概念的介绍。碳达峰指二氧化碳排放量达到峰值后开始逐渐下降,碳中和指企业、团体或个人通过植树造林、绿色出行、节能减排等多种形式,中和自身产生的二氧化碳排放量,最终实现二氧化碳“零排放”。2020年,国家主席习近平在第七十五届联合国大会一般性辩论上宣布,二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和[9]。这是党中央根据高质量发展的内在要求和承担国际责任的大国担当精神,深思熟虑做出的重大战略决策[10]。习近平总书记在党的二十大报告中提出,要“积极稳妥推进碳达峰碳中和”,“立足我国能源资源禀赋,坚持先立后破,有计划分步骤实施碳达峰行动”,“深入推进能源革命,加强煤炭清洁高效利用……加快规划建设新型能源体系”[2]。碳达峰碳中和倡导绿色、环保、低碳的生活方式,推动资源循环利用,提高资源利用效率,跟每个人都息息相关。通过课前在超星学习通上传相关视频、文档资料,使学生提前了解“双碳”目标,并在课上开展翻转课堂小组讨论。通过学习该思政案例,让学生了解党的二十大报告中碳达峰碳中和的深层含义,充分感受蓝天保卫战的决心和力度,激发环保热情和生态意识,强化专业学习的理想和抱负。

结语

高校教师要秉承立德树人的宗旨,将课程思政融入课堂教学建设全过程。通过转变教学理念,创新教学策略,建设课程思政案例库,将党的二十大报告形象生动地融入“环境生态工程”课程教学。深入挖掘党的二十大报告中的环保论述,找准着力点,努力解决思政元素融入知识的精细化问题,力求提高课程思政与教学内容的契合度,使思政元素更自然地植入课程教学,引导环保专业大学生主动承担起时代责任。

参考文献

[1]教育部.关于印发《高等学校课程思政建设指导纲要》的通知:教高〔2020〕3号[A/OL].(2020-06-05)[2023-02-07].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A08/s7056/202006/t20200603_462437.html.

[2]习近平:高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗:在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告[EB/OL].(2022-10-25)[2023-02-07].http://www.gov.cn/xinwen/2022-10/25/content_5721685.htm.

[3]朱端卫.环境生态工程[M].北京:化学工业出版社,2017:10-30.

[4]蒲清平,黄媛媛.党的二十大精神融入课程思政的价值意蕴与实践路径[J].重庆大学学报(社会科学版),2022,28(6):286-298.

[5]朱小梅,张锦,于航.“生态文明建设思想”指导的工程伦理课程思政元素分析[J].吉林教育,2023(5):65-66.