“光纤光学基础实验”教学方案优化设计与探讨

作者: 万晶 贾永雷 梁永辉 刘进 杨慧哲

[摘 要] “光纤光学基础实验”是面向光电信息科学与工程专业本科生和光学工程专业研究生开设的重要的实验课程。分析了“光纤光学基础实验”教学中存在的主要问题,结合该课程核心知识点和教学目标,优化了“光纤光学基础实验”的主要教学内容。通过更换精度更高的光学器件,提高了光学元件调节效率及读出分辨率;采用云班课软件构建线上线下混合式教学,及时追踪实验教学全过程,达到了提升教学效果的目的;采用项目研讨式教学,调动了学生参与实验的主观能动性。

[关键词] 光纤光学;实验教学;云班课

[作者简介] 万 晶(1988—),女,湖南湘潭人,工学硕士,国防科技大学前沿交叉学科学院助理实验师,主要从事高等光电技术实验课程与光电技术研究生实验室管理研究。

[中图分类号] G643.2 [文献标识码] A [文章编号] 1674-9324(2024)16-0005-04 [收稿日期] 2023-02-14

引言

光纤光学作为一门重要且广泛应用的学科,在科研和生活中扮演着越来越重要的角色,其中一种重要的应用就是光通信。光通信是一种以光学纤维为信息传输媒介的通信方式,在近几十年中,光通信技术快速发展,已从实验室研究热点成为商业化的强大应用实体[1]。与光纤通信并列的另一种重要应用是光纤传感器[2]。利用光纤中传输光波的强度、相位、偏振特性以及光纤散射、弯曲损耗等特性对外界物理参数变化的异常敏感,可以制成各种性能优越的光纤传感器。光纤传感技术成为继光纤通信技术之后光纤光学应用的又一大热点。因此,开设研究生“光纤光学基础实验”课程,有助于让学生进一步理解光纤光学的基本概念,牢固掌握光纤光学基础实验技能,为研究生课题研究及未来从事光通信和光纤传感系统的研发、维护与应用工作提供支撑[3-4]。

当前,大部分光电信息科学与工程专业本科生和光学工程专业研究生都开设了“光纤光学基础实验”课程,主要包括光纤切割、光纤数值孔径测量、光纤衰减测量以及光纤与光源耦合等实验内容[5-6]。这些实验课程大多采用分立的光学元件、光学调整架、裸光纤夹持器和光纤固定器等在光学平台上搭建耦合或测量系统,主要存在以下问题:(1)现有实验系统中的光学元件调节和读出分辨率不高,操作不便;(2)现有教学多采用集中讲授、学生自主完成并提交实验报告的方式,在这种教学方式下学生对基本概念和实验技能掌握得不够好,教师难以及时地了解学生对知识点的掌握程度。

针对当前“光纤光学基础实验”教学中存在的主要问题,本文提出采用精度更高的旋转台及导轨系统等,提高光学元件调节效率及实验数据精度;同时,利用云班课软件,加强课前课后联动,便于教师及时追踪实验教学全过程,提升教学效果;此外,采用项目研讨式教学,调动学生参与实验的主观能动性,增强学生对知识点的理解和实验技能的掌握。

一、“光纤光学基础实验”内容设计

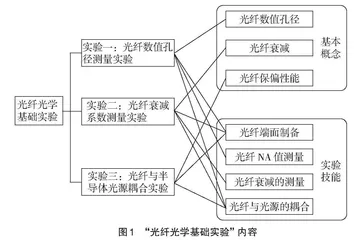

无论是光电信息科学与工程专业本科生还是光学工程专业研究生,“光纤光学基础实验”教学的目的均是加深学生对光纤数值孔径(NA)、光纤衰减和光纤保偏性能等光纤相关基本概念的理解,使学生掌握光纤端面制备、光纤NA值测量、光纤衰减的测量和光源与光纤耦合等实验技能,这些都是“光纤光学基础实验”教学的核心知识点[5-6]。教学主要设计三个实验,分别是光纤数值孔径测量实验、光纤衰减系数测量实验和光纤与半导体光源耦合实验,这些实验与知识点之间的对应关系如图1所示。

(一)实验一:光纤数值孔径测量实验

数值孔径是光学系统收集光的能力的度量标准,是光纤重要的性能参数之一。光纤数值孔径测量实验首先要完成光纤端面的制备,然后采用两种方法测量三种不同光纤的数值孔径。第一种方法是旋转法,即通过调整转动台,改变光束入射角,记录不同旋转角度下的输出光功率值,以此测量光纤的数值孔径。第二种方法是光斑直径法,即测量光纤输出端到白屏的距离以及光斑直径,根据数学三角关系计算得到光纤数值孔径大小[7]。该实验旨在让学生掌握光纤端面制备技能,以及测量光纤数值孔径的原理和方法,通过对比不同光纤的数值孔径与最大接收功率,深刻理解光纤数值孔径的物理意义。

(二)实验二:光纤衰减系数测量实验

光纤衰减系数是光纤重要的性能参数,在很大程度上决定了多模和单模光纤通信的中继距离。通用的测量方法为截短法。首先,将激光耦合到一段较长的光纤中,用线性响应的探测器测量传输到光纤远端的功率;其次,截去后端一定长度的光纤,测量剩余的光纤所传输的功率;最后,利用衰减系数公式计算得出光纤衰减系数。该实验旨在让学生继续练习并熟练掌握光纤端面制备操作,初步掌握光纤与光源耦合技能,理解光纤衰减系数的物理意义,掌握使用截短法测量光纤衰减系数的方法[8]。

(三)实验三:光纤与半导体光源耦合实验

在光纤与半导体光源耦合实验中,首先测量氦氖激光器和半导体激光器输出激光的发散角,利用偏振片测量半导体激光器输出激光的偏振态,然后使用渐变折射率棒状透镜对光源与光纤进行耦合。调节光源和光纤相对GRIN棒状透镜的位置,优化耦合效率,并利用偏振片测量激光通过光纤传输后的偏振态。该实验旨在让学生掌握光源与光纤耦合的实验技能;比较光纤分别与氦氖激光器输出激光和半导体激光器输出激光的耦合效率;使用F-IRCI红外感光卡片观察激光输出,测量平行和垂直于二极管结宽度的光束宽度,使用该数据和到器件的距离来计算激光发散角;理解耦合过程中激光发射角对耦合效率的影响;通过测试光纤传输后激光的偏振度变化,分析光纤对在其中传输的激光偏振态的影响。

二、“光纤光学基础实验”系统及传统教学存在的问题

在实验一中,旋转法使用的是某公司的转动台,刻度为2°,精度不够高,学生在旋转操作及读数时容易产生较大误差;在光斑直径法测量光纤数值孔径时,通常使用直尺手工测量光纤到白屏的距离,以及白屏上光斑的直径,测量效率低且误差较大。

在实验三中,半导体光源具有较大的发散角(约15°×30°),为了使学生更好地了解半导体激光光源,学生需要测量半导体光源的光束特性。常用的方法是使用红外感光片观察激光输出,在光束的路程上以方便观察的距离放置感光卡片,测量平行和垂直于二极管结宽度的光束宽度,计算其发散角。然而,采用感光卡片测量光斑的尺寸误差较大,计算激光器发散角时误差也较大,不利于学生准确地了解半导体激光器的发光特性。

在课前预习环节,教师仅通过课堂提问,无法及时快速掌握学生的预习情况;在课中教学环节,多是以教师为中心的教学模式,即由教师讲解实验原理及操作步骤后,学生对照讲义按章操作,且一般每个实验几组学生同时进行操作,教师难以观察到每名学生的每个步骤是否规范;课后,一些学生只是照搬讲义中的实验步骤,仅添加一些实验数据,实验结束后没有进行进一步拓展性思考和实践。整个实验过程缺乏主动性和创新性。课程结束后,教师也难以追踪掌握每一名学生的学习情况。

三、“光纤光学基础实验”系统及教学方法改进

(一)更换新的光学元器件,提高操作效率和测试精度

光纤数值孔径测量实验的两种方法均可采用精密度更高的光学元器件,提高实验效率及实验数据精度。在采用旋转法测量光纤数值孔径的实验中,将某公司的转动台替换为该公司另一款高性能旋转台,如图2所示。该旋转台刻度为1°,可通过手动旋转的精密镗孔轴承实现360°连续粗略平移,同时结合千分尺或100 TPI微调螺钉切向驱动5°范围的精细调节,提高光纤与光源的相对角度的调节精度,使测量更加准确。

在采用光斑直径法测量光纤数值孔径的实验中,将普通白屏替换为光斑质量分析仪,如图3所示,以实现对激光光束的光斑大小、形状和能量分布等参数进行全面的测试及分析,取代手工测量;新增某公司的精密燕尾型光学导轨,如图4所示。将光斑质量分析仪及光纤固定架放置在导轨上,可通过导轨上的刻度快速读取光斑到光纤端面的间距,同时通过光斑质量分析仪高效精确地读出光斑尺寸。同样,在实验三中获取光源发散角时,使用光斑质量分析仪取代红外感光卡片。光斑质量分析仪除了能快速测量、实时监控光斑形状及变化以外,其更高的分辨率也使光斑测量的准确度大幅提升。

(二)采用云班课软件,构建线上线下混合式教学

云班课是北京智启蓝墨信息技术有限公司推出的一款免费的课堂互动教学App,可实现教师与学生之间的即时互动、资源推送和作业任务布置等多种功能,实现教师对学生学习行为记录和学习的过程性考核,为教师提供高质量的教学研究大数据[9]。

课前,教师上传“光纤光学基础实验”PPT、讲义和微课等资料,便于学生通过手机或电脑随时查看并下载相关资料进行课前预习及自主学习,且除了传统的讲义以外,教师可以上传发布一些实验原理介绍及与实验操作相关的微课视频,提高学生的学习兴趣;通过发布课前测试题,便于教师查看学生的答题情况,及时了解学生的预习情况,调整授课侧重点。

课中,基于学生已通过丰富的资料较好地完成了实验课程预习任务,学生有更多的时间进行教学内容以外的拓展思考及探索,方便教师更有针对性地解决学生在实际操作中存在的问题。教师可根据学生的实验操作及完成情况在云班课中进行课堂表现考核评分。

课后,教师发布提交实验报告任务,要求学生在云班课中提交实验报告,便于教师进行查看并评分;教师还可在云班课中发起头脑风暴及讨论答疑,引导学生进行拓展性思考,解答学生的问题,进一步帮助学生加深对教学内容的理解。在课程结束后,教师可以使用导出/报告功能,查看并下载每名学生各项活动的得分情况,全面掌握每名学生的学习情况,进行实验课程教学分析与总结;同时,教师还可设置教学调查问卷,了解学生的学习需求和建议等,将此作为改进教学方法的参考。

(三)采用项目研讨式教学,强化学生对知识点的理解和实验技能的掌握

采用项目研讨的方式进行实验教学,即每个实验作为一个项目,3~4人为一个项目组,指定一名学生为项目组组长,做好分工协作。在每个实验动手前,通过项目组讨论确定实验方案和实验步骤,并向授课教师汇报;授课教师判断实验方案的可行性,指出考虑不到位的地方,并提出思考问题和注意事项。在实验结束后,项目组整理、分析实验数据,形成实验结论,回答授课教师提出的思考题,总结实验过程中的经验和教训,从而达到强化知识点理解和实验技能掌握的目的。

结语

光纤基础实验是后续光通信实验和光纤传感实验的基础,是学生进一步理解和掌握“光纤光学基础实验”课程基本概念的重要途径。本文分析了当前“光纤光学基础实验”教学中存在的主要问题,围绕基本概念和实验技能优化了实验内容,促使三个实验模块前后呼应、层层深入,不断强化学生对核心知识点的掌握,同时,提出采用精度更高的旋转台及导轨系统等,提高操作效率及实验数据精度。在教学方法上,提出引入云班课软件,加强教师对学生实验课程的全过程追踪,提升教学效果;同时,采用项目研讨式教学,进一步促进学生对核心知识点的理解和实验技能的掌握。

(课题组成员:万晶、贾永雷、梁永辉、刘进、杨慧哲、谭中奇)

参考文献

[1]原荣.光纤通信技术[M].2版.北京:机械工业出版社,2021:6-8.

[2]沈平.光纤传感[J].光学与光电技术,2021,19(2):1-4.

[3]马婧,盛朝霞,徐德芹.《光纤光学》课程配套实验教学探索[J].产业与科技论坛,2020,19(5):192-193.

[4]明宪兵.光纤与光器件实验的教学设计与探讨[J].科教导刊(中旬刊),2019(26):104-105.

[5]周寒青.光纤光学实验探索[J].江西科学,2005(4):

468-470.

[6]罗洪,杨华勇.提升研究生课程《光纤光学》课堂教学效果的探索[J].高等教育研究学报,2012,35(1):66-67.