新农科专业硕士教育教学改革与创新研究

作者: 郝王丽 韩猛 李富忠

[摘 要] 新农科专业硕士(master in agricultural science)是相对较新的专业,旨在培养具备现代农业科技、农业经济管理等方面知识和技能的高级人才,目前仍面临培养目标不够明确、缺少实践教学等一系列潜在问题。为此,开展产学研用多元主体新农科专业硕士培养模式改革与创新研究很有必要。通过探析产学研用多元主体新农科专业硕士培养共同体的具体工作功能和运行机制,构建了促使高端型、复合型、创新型、应用型新农科专业硕士人才德智体美劳全面发展的协同育人平台,以新农科专业硕士研究生人才为中心,以农林高校—新农科专业硕士研究生人才—产学研企业—用人单位融合为目标,通过多元主体协同育人、产业集群创新中心、资源共享“立交桥”及校企联动竞赛库等服务,促使新农科专业硕士研究生的素质和技能提升,能精确匹配农科类企业岗位,满足社会的要求以及新农科研究生储备的需要,促进高校—产学研企业—用人单位有机健康发展。

[关键词] 新农科;产学研用;多元主体;人才培养

[基金项目] 2022年度山西省高等学校教学改革创新项目“新农科背景下‘产学研科’融合的智慧农业人才培养模式探究”(J20220274);2022年度山西省研究生教育教学改革项目“产学研用多元主体新农科专业硕士培养模式探究”(2022YJJG094);2021年度山西省教育科学“十四五”规划项目+农林院校“产学研”“驱动的智慧农业人才培养模式探究”(GH-21006)

[作者简介] 郝王丽(1988—),女,山西运城人,博士,山西农业大学软件学院教学科研办主任,副教授,硕士生导师,主要从事人工智能与智慧农业研究;韩 猛(1988—),男,安徽亳州人,硕士,山西农业大学软件学院讲师,主要从事人工智能与大数据研究;李富忠(1969—),男,山西大同人,博士,山西农业大学软件学院院长,教授,主要从事人工智能与智慧农业研究。

[中图分类号] G642.0 [文献标识码] A [文章编号] 1674-9324(2024)16-0047-04 [收稿日期] 2023-12-22

引言

习近平总书记在给全国涉农高校的书记校长和专家代表的回信中强调,要以强农兴农为己任,拿出更多科技成果,培养更多知农爱农新型人才[1]。新时代农林人才的培养目标中,“知农爱农”指向了农林人才的价值观,而“强农兴农”则指向了产业服务能力。21世纪,以人工智能为代表的第四次工业革命已经到来,其在速度、广度与深度和系统性影响等方面正在颠覆性地重塑人类赖以生存的经济、社会、文化和环境。人工智能在农业领域也具有颠覆性的改革作用。

要想推动智慧农业快速发展,智慧农业人才的培养是非常重要的一环。习近平总书记强调要培养更多知农爱农新型人才[1]。因此,作为农林院校,我们应以培养知农爱农的研究生人才为责任担当,始终秉持张骞“学必期于用、用必适于地”的育人理念,充分发挥高校的学科优势及企业和科研院所的优势,通过产学研科协同育人,培养国家、社会、行业所需的智慧农业人才以及新型农科专业硕士人才[2-4]。

一、新农科专业硕士培养现状

无论是新的科技革命还是我国对农业发展的新要求,都使“三农”领域发生着深刻的变革,农科的学科体系也必须进行解构和重构——呼唤新农科的出现。新农科的“新”体现在以下几个方面:一是重新建构新农科的知识体系,把生物技术、大数据分析、人工智能等新技术和食品安全、农业农村治理等方面的知识纳入新农科的知识体系范畴中,重新建构新农科的知识体系;二是重新建构新农科的专业学科体系,采取更为灵活的专业学科设置原则对新农科的专业学科体系进行重构;三是重新建构新农科的院系组织结构体系,采用以问题、研究领域为导向,实体与虚体组织相结合的新的组织架构体系,以顺应新农科的各种变化与发展;四是重新建构新农科人才培养体系。在新农科人才观的指导下,要加大综合智慧和新型技术、科技伦理等方面的培养,更多地应用电子化、信息化等新型科学技术。总之,新农科人才应该是能够全面推进我国“三农”发展的人才[5]。

(一)国内部分农林类高校新农科硕士培养模式

1.中国农业大学的“五位一体”智慧农业研究生人才培养模式。为培养适应智慧农业发展的高端复合型人才,中国农业大学构建了理论知识、实践技能、创新创业、国际联合、综合素质“五位一体”的培养体系,设计了本硕博连读的整体化教学,每年选拔100名本科生进行重点培养。

2.南京农业大学强化产教融合,培养知农爱农专业硕士。南京农业大学针对新农科专业研究生培养,实施了一系列创新改革,旨在为乡村振兴和农业强国建设贡献力量。该校在江苏13个地级市建立了164家省级研究生工作站和62家校级研究生工作站,在实践时长、基地建设、校外导师队伍等实际方面促进改革,充分发挥实践基地的育人载体效应。同时,学校注重实践,通过校企合作、科技创新等手段,实现攻克难题的目标。

3.湖南农业大学“双导师、双导向、双向考核、双边监控”的“四双制”硕士研究生培养模式。湖南农业大学农学院积极响应习近平总书记关于研究生教育工作重要指示精神和全国研究生教育会议精神,为了提升研究生创新实践能力和水平,进一步整合社会优质资源,规范研究生校外实践基地的建设和运行管理。同时,学院结合实际情况,推出“双导师、双导向、双向考核、双边监控”的“四双制”培养模式,旨在提供更全面、更实用的教育指导,使研究生能够更好地适应社会的发展需求。

(二)国内外典型高校产学研用深度融合研究生培养案例研究

1.清华大学深圳国际研究生院与超星未来产学研深度融合共同培养研究生。超星未来已经和“清华大学纳米集成电路与系统实验室高能效计算组”“清华大学车辆与运载学院自动驾驶汽车实验室”等多个课题组合作,不仅在CVPR国际低功耗视觉竞赛、冬奥会首钢智慧园区自动驾驶示范等多项国内外竞赛及重大项目上取得显著合作成果,更积累了合作与协作机制经验,为后续更多的学院合作打下了良好的基础。

2.美国产教融合校企共建发展实践。美国产教融合方案的兴起主要是为了解决办学经费问题,且斯坦福大学产教融合校企共建的快速发展促成了美国高科技集聚地——硅谷的形成。斯坦福大学从教育教学到科学研究,再到社区生活都与硅谷紧密地融合在一起,一方面,解决了高校经费不足的难题;另一方面,通过双方合作高校培养了适应市场需求的高技术人才,为硅谷源源不断地注入新的科学技术和创新能力。

3.英国产教融合校企共建发展实践。英国产教融合的代表案例为牛津大学与牛津郡的融合发展。牛津大学的人才培养、科学技术的创新与应用,科技创新及技术成果的转化促进了牛津地区的快速发展。据相关学者的测算,牛津大学对地区经济影响的基本凯恩斯指数为1.34,即牛津大学每支出1英镑,就为地区增加0.34英镑的额外收益,可见牛津大学对地区经济社会发展的综合影响力非常明显,地区经济社会的快速发展也为牛津大学的发展提供了良好的保障。

二、改革与研究内容

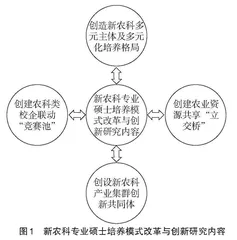

新农科硕士培养须围绕国家智慧农业战略,以开放的思维和多元主体合作,打破单一路径和模式依赖,形成产业、企业、科研院所与农林高校共同培养的多元化模式[6]。创设“新农科产业集群创新共同体”,吸引各类研发主体聚集互动,形成产业集群创新的局面;创建“农业资源共享立交桥”,实现各主体间的资源共享和公共服务流通,促进科技成果的落地和应用。具体内容如图1所示。

(一)创造新农科多元主体及多元化培养格局

新农科专业研究生培养要精准服务国家智慧农业发展战略及战略布局,以更加开放的思想、更加广阔的思维,创造产学研用多元主体(产业、高校、科研结构、用人单位)的培养格局。打破农科学术研究生培养的单一路径和模式依赖,创造以培养目标和培养标准为引领的产业、企业、科研院所等与农林高校共为培养主体的多元化培养模式。促进专业硕士研究生培养突破高校环境,打破校内学习与校外工作的界限,实现新农科专业硕士研究生专业知识和产业实践见识共同增长。

(二)创设“新农科产业集群创新共同体”

新农科专业硕士研究生教育的产学研合作应创设“新农科产业集群创新共同体”,突破“一对一”“点对点”的联合培养模式,吸引农科类基础研究团队、应用技术研发团队、行业产业技术中心、企业技术专家以及农业院校专业硕士研究生等多种研发主体聚集互动,形成多层、多面、多维度的产业集群创新局面。

(三)创建农业资源共享“立交桥”

新农科专业硕士研究生培养单位应在农科研究生校企联合培养基地、农科高等科研院所、成果技术转移转化中心等产学研用多元主体的合作机构管理上创新运行机制,扩展各主体职能,强化这些机构的公共资源共享、公共服务流通等功能,以解决因信息不对称、匹配度不高和适合度不好等原因造成的若干研究成果不能落地、不能应用的问题。

(四)创建农科类校企联动“竞赛池”

企业与农林高校按企业需求、社会需求构建“竞赛池”,让新农科专业硕士研究生积极参赛以解决农业农村生产实践中的实际问题,以赛促学、以赛促教、以赛促新、以赛促改、以赛促建、以赛促研,提升学生的创新能力、实践能力及应用能力[7]。

三、改革与实践方法

农林高校通过产学研用多元主体协同创新等方式进行复合型、高端型、创新型、应用型新专业硕士研究生人才培养,构建一个产学研用多元主体驱动的新农科专业硕士研究生协同育人平台。在该平台中,实现产学研用多元主体协同创新育人模式运行机制探索,使新农科专业硕士研究生接受多维度、多层次知识,提升研究生解决农业农村生产实践中的实际问题的能力,提升新农科专业硕士研究生的创新意识、创新思维与创新能力,探索农林高校与产学研企业竞赛联动的以赛促学、以赛促教、以赛促新、以赛促改、以赛促建、以赛促研模式。通过上述多种形式的探索及努力,把学生培养成为实现中华民族伟大复兴的历史使命而不断拼搏奋斗的知农爱农新农科专业硕士研究生人才。

结语

产学研用多元主体合作是一种推动研究生教育创新的重要模式。在这一合作模式中,高校、产业界、科研机构和政府等多元主体协同合作,共同参与研究生培养的各个环节。通过与产业界的密切合作,研究生可以更好地理解市场需求,提高实践能力,并在学术研究中寻找解决实际问题的途径。

参考文献

[1]习近平给全国涉农高校的书记校长和专家代表的回信[EB/OL].(2019-09-05)[2023-12-10].http://www.gov.cn/xinwen/2019-09/06/content_5427778.htm.

[2]马改艳.涉农高校“知农爱农”新型人才培育路径探索[J].农业科技与信息,2022(23):99-103.

[3]钟登华,孙其信.着力培养知农爱农新型人才[J].中国农业文摘-农业工程,2023,35(4):3.

[4]苑聪雯,张丽萍,廉文文.厚植爱农情怀 练就兴农本领 着力培养高素质知农爱农新型人才:北京农学院党委副书记、院长段留生访谈录[J].北京教育(高教),2023(8):21-23.

[5]习近平出席全国教育大会并发表重要讲话[EB/OL].(2018-09-10)[2023-12-10].https://www.gov.cn/xinwen/2018-09/10/content_5320835.htm.

[6]尚巧霞,吴春霞,陆家兰,等.全日制农业推广硕士人才培养模式研究与实践:以北京农学院种业领域为例[J].教育教学论坛,2015(37):272-273.

[7]牛子杰,张军,曹培.农林高校“三层体系,以赛促学,以研促创”的工科人才培养创新与实践[J].大学,2022(1):66-69.

Research on Teaching Reform and Innovation of New Agricultural Science Master Education