课程思政视域下高校“种子学”专业课程的教改探索

作者: 徐翠莲 胡文明 王瑞清

[摘 要] 高校肩负着大学生思想政治教育和专业教育的双重任务。为了推进种子类专业课程的课程思政,发挥课程思政与思政课程育人的协同效应,以塔里木大学种子科学与工程专业的“种子学”专业课程为例,从课程思政的必要性、思政元素的挖掘、教学设计及实施、存在的问题及对策等多个方面进行研究,旨在探索基于课程思政的专业教育和德育相结合的教学改革方法,提升专业课程的育人水平,为培养具有良好的思想政治素养且专业技术过硬的优秀人才奠定基础,并为种子类专业课程的课程思政提供借鉴和思路。

[关键词] 种子类专业课程;教学改革;思政元素挖掘

[基金项目] 2021年度塔里木大学第二批本科课程思政项目“‘种子学’课程思政”(TDKCSZ22115);2021年度塔里木大学第二批本科课程思政项目“田间试验与统计方法课程思政”(TDKCSZ22113);2021年度塔里木大学一流本科课程建设项目“田间试验与统计方法课程建设”(TDYLKC202215)

[作者简介] 徐翠莲(1979—),女,山东淄博人,农学硕士,塔里木大学农学院副教授,主要从事种子学和田间试验与统计方法研究;胡文明(1978—),男,山东招远人,农学博士,塔里木大学农学院副教授(通信作者),主要从事种子生产和田间试验与统计方法研究;王瑞清(1971—),女,新疆奇台人,农学硕士,塔里木大学农学院副教授,主要从事田间试验与统计方法和试验数据的计算机处理研究。

[中图分类号] G642.0 [文献标识码] A [文章编号] 1674-9324(2024)16-0063-04 [收稿日期] 2023-02-23

高校肩负着大学生思想政治教育和专业教育的双重任务,其中思想政治教育是德育的重要组成部分,对于培育思想政治觉悟高、专业素质过硬的优秀人才尤为关键。党的十八大以来,习近平总书记多次强调德育的重要性。新时代高校思想政治工作必须扎实践行德育为先,切实把德才兼备、全面发展作为评价人才的重要标准,以德励才、以德成才。可见,高校思想政治理论课在德育教育中发挥着重要的引领作用。然而,高校学生学习专业课程和专业基础课程的时间占比较大,除了在思想政治理论课实施德育教育以外,更应该加强专业课程的课程思政育人工作,发挥专业课程育人和思政课程育人的协同效应。作为高等农业院校的教学人员,如何更好地将课程思政融入专业课程教学,培养知农爱农的优秀专业人才至关重要。这就需要专业课程教学团队加强统筹安排,在传授专业知识和专业技能的同时,注重挖掘专业课程的思政元素,强化专业课的课程思政育人效果,体现以德育为首位,专业教育和德育教育有机结合的综合教育教学理念[1],深入推进课程思政与思政课程在落实全员育人、全过程育人和全方位育人“三全育人”上的同向同行。

一、种子类专业课程思政必要性

2019年9月,习近平给全国涉农高校的书记校长和专家代表的回信中讲到,涉农高校要继续以立德树人为根本,以强农兴农为己任,拿出更多科技成果,培养更多知农爱农新型人才[2]。“种子学”是塔里木大学农学院种子科学与工程专业的一门必修课,是研究种子特征特性、生理功能和生命活动规律的一门应用基础学科。该课程涵盖种子形态构造、化学成分、种子形成发育与成熟、种子休眠、萌发、种子活力和寿命等方面的基本原理与理论知识,教学目标是让学生在掌握基本内容的基础上,对种子学的基本任务及当前我国种子及粮食安全问题有更深入的认识和理解,并能在生产实践中灵活运用所学知识解决具体问题,激发学生从事种业工作的责任感和使命感。“种子学”作为种子科学与工程专业的前导课程,其课程内容与后续课程如“种子生产学”“种子检验原理与技术”“作物育种学”等联系紧密。因此,做好“种子学”课程思政及教学改革的探索,提升专业课程的课程思政育人水平,有利于增强学生对专业的认同感和从事种业工作的责任感、使命感,为今后从事种子生产、检验及相关领域的研究工作奠定基础。同时,“种子学”课程思政和教学改革的探索与实施,能够为后续专业课程的教学改革提供很好的借鉴。

二、课程思政视域下“种子学”教改和实施

(一)课程思政点的挖掘

育人先育师。“种子学”课程教学团队成员在讲授这门课程时,结合了塔里木大学“用胡杨精神育人、为兴疆固边服务”的办学理念,凝练了“种子学”课程的思政点。经多次探讨,将两种精神确定为课程思政点:一是胡杨精神。以“艰苦奋斗、自强不息、扎根边疆、甘于奉献”为主要内涵的胡杨精神,是爱国主义和忠诚担当在新疆地区的具体体现,是一批批塔大人扎根南疆、勇担使命、服务南疆、无私奉献的真实写照[3]。二是种子精神,“种子学”课程内容均围绕“种子”展开,主要讲述种子成分、种子形成及营养物质积累、种子的活力和寿命等,这些内容无不体现了种子对人类生存和生活的重大意义。种子一生充满希望、挑战和艰险,即使身处逆境也表现出不畏艰险、顽强拼搏的奋斗精神,表现出坚忍不拔、积极向上的乐观精神以及朴实无华、默默奉献的精神,即种子精神。在授课过程中,引导学生在今后的学习和工作中,无论身处顺境还是逆境,都要传承和发扬胡杨精神及种子精神。

同时,种业发展前景与我国农业生产和发展息息相关,在讲课过程中要牢牢把握“一个切入点”和“一个层面”。“一个切入点”是指中央经济工作会议关于“三农”问题的切入点;“一个层面”是指国家粮食安全层面。在课堂教学中,要牢牢把握两种精神,抓住切入点,围绕粮食安全层面,将课程思政的内容和专业知识有机结合,并贯彻于“种子学”课程教学过程中,将学农爱农的情怀深植于学生心中。

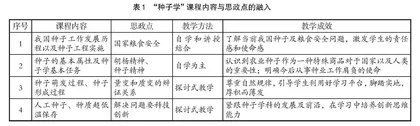

(二)思政元素融入课程内容

种子是绿色革命的主体,是农业科技的载体,是人类最基本的生产和生活资料。种子学的基本任务就是为作物生产和种子生产提供有效调控管理技术措施,为种子的合理和安全加工、贮藏技术提供理论基础,同时制定作物生产的合理管理措施,确保全面利用优良品种的优质种子,推动农业现代化和农业可持续发展。在讲到这部分内容时,可结合中央经济工作会议精神“解决好种子和耕地问题”,让学生深刻体会种子是农业的“芯片”,了解农业种子的重要性以及当前我国种子及粮食安全问题(见表1)。与此同时,列举学生熟知的科技工作者,讲述他们热爱科研、扎根南疆、奉献南疆,把科研论文写在南疆大地上的经典案例[4],引导学生以他们为榜样,做胡杨精神的传承人,担负从事种子或农业科技工作的重要使命,增强学生的专业自信[5],使其将来能够扎根南疆,为南疆地区的农业发展贡献自己的力量。在讲到种子萌发和种子形成过程中营养成分的积累时,要从辩证法量变和质变的辩证关系进行剖析,量变是质变的必要准备,质变是量变的必然结果(见表1)。种子萌发和形成过程如此,求学过程亦是如此,引导学生在平时的学习中不骄不躁、脚踏实地、厚积薄发。在讲到人工种子时,紧跟种子学科的发展前沿,引导学生深刻理解习近平总书记在中国科学院第十九次院士大会、中国工程院第十四次院士大会上的讲话,“科学技术从来没有像今天这样深刻影响着国家前途命运,从来没有像今天这样深刻影响着人民生活福祉”[6],解决问题要靠科技创新,要靠科学技术(见表1),以激发学生对新事物的兴趣,培养学生在学习和实践中的创新思维能力。

(三)课程思政的教学实施

在教学实施过程中,教师要把握住课程思政点,针对不同的教学内容采取不同的教学方式。将教学过程划分为课前、课中和课后三个主要教学环节。

课前,教师发布作业或调研任务,要求学生查阅资料,了解我国种子工程的现状及存在问题,引导学生主动了解身边的教师所从事的科研和科技服务工作,关注中央经济工作会议内容并领会其精神等,鼓励学生分组积极搜集和准备素材。

课中,教师灵活选用教学方式,比如在讲到超低温保存种质资源的步骤及关键技术环节时,实施探讨式教学。教师首先通过分享教学视频资料,让学生了解其操作过程,然后组织学生进行课堂讨论,让学生分析和探索超低温保存的关键技术。在讲到我国种子工作存在的问题、种子形成过程中糖、脂肪和蛋白的变化规律及特点,以及环境条件对种子化学成分积累的影响等问题时,采用由学生通过分享而后展开讨论的任务驱动式教学完成教学任务;在讲到种子休眠的机制及调控,以及单双子叶种子胚的形成过程等问题时,采用以教师讲授为主的教学方法。

课后,要求学生绘制思维导图,完成知识点梳理,从而完成知识的重新构建;教师则进行教学反思,总结和归纳学生在学习中出现的问题。在整个教学过程中,充分体现以学生为主体,以问题为导向,将问题或学习任务设置到学习情境中,引导学生进行自主学习、积极探索、分组讨论、反思提升,更好地发挥学生在学习中的主体地位和主观能动性[7]。

在理论教学改革的同时,增强实践教学过程的思政教学,通过实践教学环节让学生系统掌握所学的理论知识,引导学生积极参与棉花、玉米、水稻和小麦等作物的种子生产、检验、加工、贮藏等研究工作,培养学生发现问题和解决问题的能力及创新能力。同时,充分利用熟知的科研工作者,用他们爱农助农、科技扶贫、服务南疆的故事感化和感染学生,多组织学生外出实习和调研,深入田间地头开展科技服务及“三下乡”活动,让学生切实感受到工作的需要和社会的需求,充分发挥实践教学的育人作用。

三、教学过程中存在的问题及探讨

课程思政视域下的课程教学改革取得了一定的成效,激发了学生学习的自觉性和能动性,增强了学生对专业的认识,同时也不可避免存在一些问题。主要有以下几个方面问题:(1)教学内容多但课时不足。在课程内容讲解时,往往须要增加一些前沿内容或最新进展等方面内容,然而可能会由于课时不够而无法具体细致地展开讲解,或者课上无法安排较长时间开展讨论、交流或互动。解决这一问题的关键主要是教师的提前安排和协调。在每堂课前,教师须要提前做好时间预算,将学习内容提前发布到学习平台上,供学生预习和学习,通过线上沟通+线下点拨完成学习任务,实现线上自学和线下教学的良好结合;在遇到须讨论的内容时,教师可把讨论内容提前布置给学生,要求学生在课前完成素材搜集,以做到课上有准备地开展讨论,教师可抽取1~2名学生代表自己的小组进行课上交流发言;同时,在课堂教学中适时融入思政元素,尝试采用不同的教学方式,将传统的讲授式教学转变为探讨式教学等,增加学生的有效互动,助力教学效果的提高。(2)某些章节或某些内容难以融入课程思政点[8]。教师须做好教学内容的顶层设计,在深挖思政点的基础上,牢牢抓住思政点,适时插入思政素材,将课程内容和课程思政点进行深度融合,并贯穿教学内容中,在引导学生学好课程内容的同时,润物无声地完成课程思政的育人目标。一定切忌偏向于说教,对于大学生而言,简单的说教难以引起他们的共鸣,达不到良好的教学效果和育人目的。要利用好身边的典型案例和学生熟知的专家和教授,让学生切实了解他们对于农业发展做出的贡献,用他们的精神和事迹去鼓舞并感染学生,在完成专业课程教学的同时,完成课程思政的育人目的。

结语

习近平总书记在2018年全国教育大会上强调,要把立德树人融入思想道德教育、文化知识教育、社会实践教育各环节,贯穿基础教育、职业教育、高等教育各领域[9]。作为农业院校的专业课教师,要始终坚持以立德树人为根本任务,充分利用信息网络技术,积极探索和创新教学方法,做好课程思政育人和专业知识传授的紧密结合,培养学农爱农的优秀专业人才,为我国种业发展储蓄优秀人才。

参考文献

[1]马春影.高校“思政课程”与“课程思政”协同育人体系构建研究[J].天津中德应用技术大学学报,2021(1):106-109.

[2]习近平给全国涉农高校的书记校长和专家代表的回信[EB/OL].(2019-09-06)[2023-01-14].https://www.

xuexi.cn/lgpage/detail/index.html?id=4308040572520404216.

[3]李姿桦,杨震.胡杨精神的深刻内涵与时代价值:以塔里木大学为例[J].新疆社科论坛,2021(5):96-99.

[4]陈国栋,万素梅,翟云龙,等.《农业推广学》课程教学中的思政教育探索[J].创新创业理论研究与实践,2020,3(17):37-39.

[5]肖旭峰,罗莎.课程思政视域下学生创新能力培养:以园艺植物种子学课程为例[J].现代园艺,2022,45(17):166-167+170.

[6]习近平在中国科学院第十九次院士大会、中国工程院第十四次院士大会上的讲话[EB/OL].(2018-05-28)[2023-01-14].https://www.xuexi.cn/21433dc0006a52098dbbea8d8cd426d4/e43e220633a65f9b6d8b53712cba9caa.html.

[7]徐翠莲,王瑞清,梅拥军,等.基于PBL教学法的“田间试验与统计方法”微课程设计研究[J].教育教学论坛,2020(23):159-161.

[8]东方.课程思政融入专业教育的路径研究[J].现代商贸工业,2022,43(12):162-163.