科研成果进“天线与电波传播”课堂的探索

作者: 郑月军 丁亮 陈强 付云起

[摘 要] “天线与电波传播”是电子信息类本科专业的核心课程,是注重基础理论与实际应用相结合的课程。为了提高该课程的教学效果,提升课程知识与科研实际联系程度,在课程教学中采用科研成果进课堂的教学方法。利用科研中已解决的关键问题,让学生带着问题去学习,提升对本门课程学习的兴趣和主动性。以天线辐射与散射一体化控制的科研成果进课堂为例,将此成果引入《微带天线》章节,从天线辐射与散射控制的矛盾出发,综合运用课程知识点,对天线辐射控制和散射控制的影响因素进行剖析,结合科研实践开展启发性教学,启发学生思考如何通过天线结构的巧妙设计实现辐射与散射一体化控制,培养学生的创新思维和综合分析能力,使学生走出课堂就能走向科研和工程实践。

[关键词] 天线与电波传播;科研成果进课堂;辐射散射一体化调控

[基金项目] 2020年度国家自然科学基金委青年基金“基于电磁超构表面的阵列天线辐射散射一体化调控技术研究”(61901493);2022年度湖南省自然科学基金委面上项目“超宽带吸波”(2022JJ30665)

[作者简介] 郑月军(1989—),男,江西玉山人,博士,国防科技大学电子科学学院副教授,主要从事电磁功能材料与低可探测天线研究;丁 亮(1985—),男,浙江嘉兴人,博士,国防科技大学电子科学学院副教授,主要从事相变材料与可调天线研究;陈 强(1991—),男,河南信阳人,博士,国防科技大学电子科学学院副研究员,主要从事电磁功能材料与低可探测天线研究。

[中图分类号] G642.0 [文献标识码] A [文章编号] 1674-9324(2024)16-0087-05 [收稿日期] 2023-03-02

“天线与电波传播”是电子信息类本科专业的核心课程,主要内容为天线辐射的基本原理及主要参数、典型天线及阵列、电波传播的基础方法及手段等[1],其中典型天线类型多样,比如半波振子、引向天线、对数周期天线、喇叭天线和微带天线,而这些典型天线的设计正好又是科学研究中关注的重点,尤其是微带天线。微带天线是常用的天线形式之一,具有剖面低、重量轻,可与各种载体共形等优点,因此,吸引了众多科研人员开展研究。

“天线与电波传播”课程的理论基础来源于电磁场理论,并且天线辐射的电磁波“看不见,摸不着”,教师虽然在讲授时能抽丝剥茧,但是学生仍然处于被动式学习状态,学习的主动性不高[2]。针对这门课程的现实情况,根据教师参与科学研究的实际,采用科研成果进课堂的教学方法,让学生了解实际的科研课题和问题,提升学生的学习兴趣和自主学习能力,让学生既能明白基础理论知识的重要性,又能对前沿科学研究加深了解和认知,对培养创新型人才具有重要意义。科研成果进课堂可以对现有教学内容起到有益的补充作用[2],当前国内众多高校均在推进科研成果进课堂工作。本文以天线辐射与散射一体化控制的科研成果进课堂为例,将此成果引入“天线与电波传播”课程的《微带天线》章节,综合运用课程知识点对天线辐射控制和散射控制的影响因素进行剖析,结合科研实践开展启发性教学,培养学生的创新思维和综合分析能力,使学生走出课堂就能走向科研和工程实践。

一、科研成果进课堂的基础

新型天线技术一直是课程团队成员的科研方向,涉及航天服天线、方向回溯天线、电磁低可探测天线、原子天线等。其中,航天服天线可将基础辐射原理、天线电参数、微带天线等部分知识有机融合,电磁低可探测天线可将天线电参数、微带天线、阵列天线等知识有机融合。另外,额外引入了目前科研中重点关注的低可探测知识。通过将科研成果引入教学中,有助于激发学生学习的积极性和主动性,启发学生认识到学好天线、设计出性能优异的天线对国防做出的巨大贡献。

在课程体系中,前期已开设了相应的仿真实践和测量实验课,并且在本门课程教学中也会将仿真实践贯穿始终。将科研中的天线设计问题引入课程教学中,可以在让学生接触到实际应用问题的同时,培养学生的动手能力;学生运用理论知识进行分析,运用仿真软件设计天线,并可利用后续的天线测量实践环节在微波暗室中进行性能测试,从理论到实践,再到应用,全链条培养学生。上述条件为天线辐射与散射一体化控制的科研成果进课堂奠定了良好基础。

二、科研成果进课堂的探索实践

(一)问题引入和描述

雷达隐身技术是现代军事中具有巨大战术价值和战略威慑作用的一项技术,是指在一定范围内控制和降低目标的雷达可探测信号特征,也就是控制目标的散射,从而减小目标被敌方发现、识别、跟踪和攻击概率的综合性技术[3]。因此,雷达隐身技术又称为雷达散射截面积(radar cross section, RCS)减缩技术或者低可探测技术。首先,向学生介绍低可探测的基本概念和相关术语,让学生对天线散射及散射控制有基本的了解。

天线作为低可探测作战平台上的开放电磁窗口,数量众多,其低可探测性能成为制约低可探测作战平台总体低可探测性能提高的瓶颈。例如,为武器系统提供跟踪、引导和打击目标的机载火控雷达,其配属阵列天线的RCS高达20~30 dBsm[4],这无疑会对整个低可探测作战平台的生存带来致命灾难。通过举例,让学生明白天线低可探测性能的重要性,吸引学生的注意力,引起学生的兴趣。与低可探测作战平台中的金属蒙皮不同,天线是一类特殊的散射体,天线低可探测的关键是既要保证自身电磁波的正常辐射和接收,同时又要尽量减小对探测雷达波的空间散射,这实际上是一种很难解决的矛盾。通过分析天线低可探测的难点和关键,唤起学生的好奇心和好胜心。更为棘手的是,随着以争夺制电磁权为目的的电子战,对探测、干扰、预警等战术性能要求的提高,低可探测作战平台对天线辐射和散射性能均提出了更高要求。在当前低可探测技术装备快速发展的迫切需求下,研究解决辐射和散射控制矛盾并设计出高性能低可探测天线成为低可探测领域亟须解决的关键问题。首先抛出当前科研当中亟待解决的关键科学问题,这个问题的难度更大,会让学生感觉解决这个问题很有挑战,在学生产生疑问下,提出解决问题的方法,带领学生一步一步去解决这一科研问题。问题的引入和描述非常关键,直接决定了能否吸引学生的兴趣,以及学生是否愿意跟随教师的思路继续探索。

(二)科学原理与分析

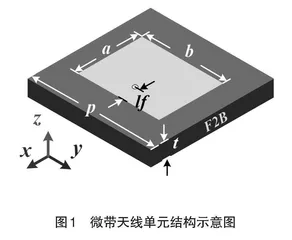

根据教材上对微带天线的理论分析,设计一个工作频率ƒ=6.8GHz的微带天线,微带天线尺寸可通过教材中的经验公式进行初步估算[5]。如图1所示,采用聚四氟乙烯作为天线介质材料,相对介电常数为εr=2.65,损耗角正切为tanδ=0.002,厚度t=3.0 mm。将工作频率ƒ=6.8 GHz代入经验公式,可计算得天线辐射贴片长度a=11.7 mm,宽度b=16.3 mm,馈电位置lf=1.9 mm。此处向学生抛出一个问题:教材的经验公式中没有考虑微带天线的什么结构参量?通过提问,让学生找到并加深对天线整体尺寸的印象,这也是后续解决问题的“钥匙”。

在上述经验公式中,没有考虑天线单元整体尺寸p。如果考虑组成天线阵列,保证不出现栅瓣,只须小于λ即可。由此可知,天线单元的整体尺寸p是可设计的量。充分利用这一可设计的参量,给天线辐射和散射一体化控制提供新的技术途径。因此,带领学生一起分析天线单元的整体尺寸p对辐射和反射的影响。

先分析对辐射的影响,随着整体尺寸p从0.4λ逐渐增大到0.8λ,天线均具有良好的阻抗匹配,如图2(a)所示,谐振频率和工作带宽几乎不变,图2(b)是天线在6.8 GHz的辐射方向图,随着p逐渐增大,天线均朝前向辐射,后向辐射能量略有减小,天线都具有较好的辐射性能。由此可知,天线单元整体尺寸变化对辐射性能几乎没有影响。通过上述分析结果,学生会进一步了解天线整体尺寸这个参量对辐射性能的影响规律,明白整体尺寸变化对辐射影响不大。

然后分析对反射的影响,在天线结构不变下,入射雷达波沿不同方向照射,即入射波极化不一致。一个与天线辐射同极化,一个与天线辐射成交叉极化。在x极化(同极化)入射波照射下,随着p从0.4λ逐渐增大到0.8λ,反射相位斜率逐渐增大,出现零反射相位频点且逐渐向高频偏移,当p≥0.8λ时,出现反射相位斜率为正现象,见图3(a)。对于y极化(交叉极化)入射波,随着p逐渐增大,也出现零反射相位频点且呈现先逐渐增大后趋于稳定的变化趋势,见图3(b)。通过上述分析结果发现:当天线单元整体尺寸小于0.8λ时,出现了奇异的同相反射特性,即电磁波被反射后相位保持不变而不是类似于金属板那样有180°的相位变化,并且天线单元整体尺寸变化对反射特性影响较大。

(三)创新实践与总结

通过上一节的分析和优化,将天线单元整体尺寸p优化设计为半波长p=22.4 mm(≈0.5λ6.8 GHz)。让学生根据图2进行分析,可知天线单元具有较好辐射性能。

在x极化波照射下,天线单元反射幅度有所减小,说明结构存在损耗,部分入射波被天线匹配吸收,零反射相位出现在6.65 GHz,而在y极化波下,天线单元反射幅度几乎不变,均在0.98以上,入射波被全反射,零反射相位出现在5.2 GHz,x和y两种极化的反射相位之间存在相位差,在5.4~6.7 GHz两种极化的反射相位差处于180°±30°的区域内,如图4所示。

综上分析,依据教材上天线设计公式设计天线单元具有优异的辐射性能,同时通过设计天线单元整体尺寸,实现了天线具有奇异的反射性能,即具有同相反射特性。如何利用上述天线辐射与反射特性,解决天线阵列辐射与散射控制的矛盾问题呢?抛出新的问题让学生思考。

将所设计的天线单元按照正交形式组成天线阵列[6]。首先,分析天线阵的辐射性能,如图5所示,天线具有良好的匹配,任选的几个单元的谐振几乎都在6.76 GHz附近,阵列天线朝前向辐射,波束宽度较窄,定向性较好,最大前向增益达到14.4 dBi,交叉极化电平比主极化电平低24.0 dB。此外,可以改变天线的馈电形式,实现天线辐射不同极化的电磁波。学生由上述结果可知,天线阵列具有较好辐射性能。

进一步分析天线阵的散射性能,当雷达入射波垂直照射时,在5.0~8.0 GHz天线阵列RCS均有减缩,最大减缩了12.3 dB,在天线阵列工作频带内,RCS均有4.8 dB以上的减缩,如图6所示。当雷达波斜入射时,虽然减缩幅度有所降低,但在5.0~8.0 GHz天线阵列RCS依然均有减缩,且随着斜入射角度逐渐增大到45°,天线阵列带内RCS均有4.5 dB以上减缩。由上述结果可知,天线阵列实现了对辐射和散射的一体化调控。至此,通过翔实的数据和分析,带领学生一起解决了天线辐射和散射控制矛盾,并设计出高性能低可探测天线。

通过这一科研成果,将微带天线辐射和散射的概念、结构、设计方法与仿真实践有机结合,能有效启发学生思考,培养学生的创新思维和综合分析能力。这一成果中的解决方案是通过天线本身来解决天线的散射问题的,进而引申出课程思政,即其实很多问题都可先从自己身上找找解决问题的方法,只要解放思想,问题总是能解决的。

结语

针对学生学习“天线与电波传播”这门课程的现实情况,笔者将天线辐射与散射一体化控制的科研成果引入《微带天线》章节,通过运用课程知识点并结合科研实践,带领学生一起巧妙设计了天线结构,其在保持正常辐射下具有奇异同相反射特性,并且利用这两种特性实现了天线辐射与散射一体化控制,解决了天线辐射与散射的矛盾问题,通过这一启发性教学,提高了学生的学习兴趣和主动性,培养了学生的创新思维。

参考文献

[1]郑月军,丁亮,陈强,等.“天线与电波传播”课程中运用电磁仿真的探索[J].教育教学论坛,2022(44):114-117.

[2]金顶峰,洪波,彭晓领,等.把握科研规律 创新课堂教学:科研成果入课堂在材料化学专业教学中的实践探索[J].教育教学论坛,2019(43):152-154.

[3]阮颖铮.雷达截面与隐身技术[M].北京:国防工业出版社,1998:5-6.

[4]李文强,曹祥玉,高军,等.基于超材料吸波体的低雷达散射截面波导缝隙阵列天线[J].物理学报,2015,64(9):268-277.