“海洋探测技术”课程工程背景实践

作者: 赵雅卓 张志柳 苏荣欣 翟京生

[摘 要] 海洋技术专业主要以海洋信息获取、分析、应用为主线,旨在培养具备以系统视角分析海洋技术问题的能力,以及以系统思维解决海洋技术问题能力的海洋强国战略紧缺型人才。为落实“海洋探测技术”课程培养目标,加强学生的工科工程能力培养,结合海洋技术专业人才培养的特点和要求,以核电厂冷源致灾物观测预警为工程应用背景,引导学生将“海洋探测技术”课程与实践相结合,设计并研制核电厂冷源致灾物观测预警浮标,有效提高了学生的设计能力与分析解决实际问题的能力。

[关键词] “海洋探测技术课程”;工科工程能力培养;冷源致灾物;多要素联合观测;声光融合

[基金项目] 2019年度国家发展和改革委员会批复项目“华龙一号及在役核电机组关键核心技术装备攻关项目——冷源致灾物防治关键设备”(2003-302)

[作者简介] 赵雅卓(1995—),女,河北石家庄人,硕士,中国核电工程有限公司助理工程师,主要从事核电厂低品位热能综合利用相关系统开发和核电厂智能化冷却系统开发研究。

[中图分类号] G642.0 [文献标识码] A [文章编号] 1674-9324(2024)16-0083-04 [收稿日期] 2023-11-01

引言

海洋技术专业主要以海洋信息获取、分析、应用为主线,旨在培养具备以系统视角分析海洋技术问题的能力,以及以系统思维解决海洋技术问题能力的海洋强国战略紧缺型人才。“海洋探测技术”课程立足国际海洋探测研究前沿领域,瞄准海洋科学研究、海洋开发和海洋安全保障的重大需求,综合运用声、光、电等观测信号源在海洋传播、演化的规律,探讨声光混合作用机制、声光探测机理等科学问题,研究立体化海洋探测平台与探测传感器融合的关键技术。

核电站由于其自身的生产特点,势必会影响其所在的生态环境,而核电的运行安全和运行效率也会受到海洋生态环境系统的反馈影响[1]。目前,我国核电站均为滨海建设,机组多以海水为冷源[2],取水口的运行状态直接影响核电机组运行的安全性、可靠性和经济性[3]。为防止漂浮异物和海洋生物进入核电站取水系统,通常在取水明渠设置多道拦污网对致灾物进行拦截[4]。取水口冷源致灾物多种多样,主要有漂浮/悬浊异物、海洋生物及溢油等,冷源致灾物堵塞取水滤网,降低冷却水的流量,易使机组降功率运行,甚至停机停堆,影响核电安全稳定运行。

针对核电厂冷源取水的潜在堵塞风险问题,以冷源致灾物观测报警的工程应用背景,与天津大学海洋学院共同为学生设计了“海洋探测技术”实践课程。学生通过结合“海洋探测技术”课程的学习内容,提高理论联系实际的能力,通过设计一套面向实时监测核电厂取水海域的冷源观测浮标,用于对核电厂冷源致灾物的识别、量化和报警,提高其系统设计能力和发现、分析以及解决实际问题的能力[5]。

一、“海洋探测技术”课程实践方案

(一)浮标模块结构设计

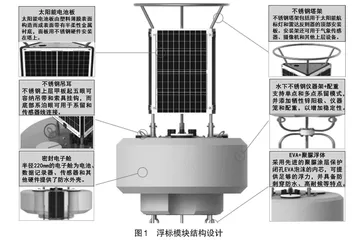

根据“海洋探测技术”课程所授海洋观测平台技术的内容,学生结合核电厂冷源致灾物观测的实际需求,对整个浮标观测平台进行设计。核电厂冷源观测浮标系统由浮标模块和观测模块两部分组成;冷源观测浮标系统的浮标模块主要由电源、不锈钢塔架、浮体、密封电子舱和锚系配件组成[6-7]。学生的浮标模块结构设计如图1所示。

根据图示传感器模块的功能,本文将冷源观测浮标系统主要分为通信控制模块、卫星定位模块、水文气象感知模块、光学感知模块以及声学感知模块等五部分。

(二)冷源观测模块结构设计

学生根据冷源致灾物的类型,选择合适的海洋声学和光学传感器,对致灾物进行探测,并设计水文观测对致灾物的运动轨迹进行预测,构建一整套水上、水下一体化冷源观测模块,搭载在浮标平台上,对冷源致灾物进行探测。

1.通信控制模块。通信模块是实现浮标系统遥测遥控的主要依托,其硬件包括:(1)网络连接设备,用于承载冷源观测数据传输的硬件设备;(2)浮标通信接口,用于回传浮标观测的数据等,并接收数据管理中心的控制指令;(3)数据管理中心,用于接收和存储浮标回传的观测数据,并发布控制指令对浮标部署的传感器进行控制;(4)监控中心通信接口,用于自动从数据管理中心获取浮标的观测数据;(5)监控中心,用于实时监控传感器的工作状态,并对冷源致灾物的爆发进行报警。

控制模块即位于浮标系统密封电子舱内的工控计算机,主要用于控制传感器模块获取环境信息,并通过浮标通信接口将观测资料回传到岸上数据管理中心。

2.卫星定位模块。冷源观测浮标使用的定位设备为北斗CORS站接收机,可提供浮标平台的精确坐标,并基于位置信息,在地图上实时更新浮标位置,避免浮标位移影响核电厂冷源取水安全。

3.水文气象感知模块。水文气象感知模块用于收集浮标附近的水文气象要素资料,包括气象仪、电磁流速仪、CTD温盐深剖面仪以及水质仪等传感器模块。气象仪可实现对环境温度、湿度、风向、风速、雨量、气压等气象要素的全天候现场监测;电磁流速仪、CTD和水质仪可实现流速、流向、水温、盐度、压力、电导率以及水体浊度等水文要素。

4.光学感知模块。光学感知模块通过光学手段监测水面漂浮物、水下悬浮物以及致灾生物等的爆发情况,采集视频和图像资料[8],主要包括水面可见光/红外相机与一体化云台、水下偏振光相机以及激光雷达等。光学感知模块传感器如图2所示,其中图2a为水面可见光/红外相机与一体化云台(简称水面相机),图2b为激光雷达,图2c为水下偏振光相机(简称水下相机)。

水面相机具备可见光和红外双光谱成像能力,对于4 m大小的目标物,有效识别距离能够达到1.12 km,实时捕捉冷源致灾物的图像;水下相机主要用于监测水下浮游生物,其内置偏振重构模型与算法,能够有效抑制背景场噪声,在较浑浊的水下环境清晰成像[9-10];激光雷达用于采集浮标附近水面环境的三维点云,辅助水面相机检测水面致灾物的变化。

5.声学感知模块。声学感知模块通过声学手段对水下致灾生物进行监测,能够采集水下浮游生物的声学图像,辅助光学感知模块监测和识别冷源致灾生物,主要包括高频成像声呐和EK80鱼探仪等设备。声学感知模块的传感器如图3所示,其中图3a为高频成像声呐,图3b为EK80鱼探仪。

高频成像声呐能够采集水下浮游生物的声学图像,最大探测距离为40 m,探测分辨率2.5 mm,能够满足微小声学反射生物目标的精细化成像;EK80鱼探仪是专门用于渔业科考的分裂波束回声探测仪,具有更远的探测范围、更高的成像分辨率,是目前唯一有文献记载的能够探测水母的鱼探仪[11-12]。

学生设计的冷源观测浮标将声学感知模块作为辅助观测手段,以光学感知技术作为冷源致灾物的主要观测形式,形成一套声光融合、水上水下一体化观测的核电厂冷源致灾物观测浮标平台,能够有效提高核电厂应对取水堵塞事件的主动防御能力。

(三)海试实验方案设计

由于无法在核电厂实地进行海试实验,因此,学生在查阅相关资料和实地踏勘后,选择了天津市国家海洋博物馆的附属海域作为海试实验场地。实验海域与我国核电站具有相似的潮波系统,海洋物理环境及海域内致灾生物物种也同我国北方核电站海域相似,因此,适合替代核电厂取水海域进行海试实验。为验证冷源观测浮标对致灾物的观测能力,学生设计以人为投放浮球和塑料瓶等漂浮垃圾及虾、水母和海鱼等致灾生物,模拟真实核电冷源系统中致灾生物爆发的场景,并依托冷源致灾物报警预警平台对各传感器采集的图像进行识别和量化。

二、“海洋探测技术”课程实践效果

通过实践课程,以“海洋探测技术”课程与核电厂冷源致灾物观测预警的工程应用为背景,引导学生将“海洋探测技术”课程与工程应用实践有机结合。在实践课程中,学生都表现出很强的学习热情和积极性,团队合作和沟通交流能力有了很大的提升,同时自主设计并研制了一套冷源致灾物观测浮标。

在天津市国家海洋博物馆的海试实验表明,学生自主设计的冷源观测浮标通过水面相机成功观测到水面的漂浮垃圾和水母;同时通过水下偏振相机和高频声呐观测到水母、虾和鱼等3种致灾生物。其中,声学模块能够探测到水下的冷源致灾生物,但致灾生物的轮廓不够清晰,影响对致灾生物的识别,因此,可以将声学观测手段作为冷源致灾物监测的辅助手段;光学模块能够清晰地观测到水面漂浮的浮球、水瓶和水母等致灾物(水面相机),并且能够在中等浊度(40~60 NTU)的水体种观测到水母、虾和海鱼等致灾生物(水下相机)。

除此之外,冷源致灾物报警预警平台的图像识别模块从水下偏振相机采集到的致灾生物图像中,准确地识别了致灾生物的种类以及数量,并发出相应等级的致灾生物爆发的报警。

相较于传统的理论讲述式教学,结合工程背景开展课程实践的教学方法,不仅能促使学生更好地掌握基础知识,而且在分析主观问题方面提升了一个档次。

结语

从“海洋探测技术”课程的实践环节可以看出,对于海洋技术专业学生的培养,理论与实践有机结合,能够提高学生对海洋环境问题复杂性的认识,培养以系统思维解决海洋技术实际问题的能力。所以,以工程应用为“海洋探测技术”课程的实践背景,并作为海洋技术专业的特色教学模式,能够为“海洋探测技术”课程的实践应用与人才培养找到正确的道路。

参考文献

[1]唐娅菲.滨海核电运行安全典型致灾生物研究[D].上海:上海海洋大学,2019.

[2]陈光明,许超.核电站冷源安全系统性保障方案[J].电力安全技术,2020,22(10):63-67.

[3]沙聪,杨嘉,张文杰,等.我国核电站取水口海生物监测技术调研及分析[J].给水排水,2020,56(S1):13-16.

[4]刘亚伟,包志彬,张炎.滨海压水堆核电厂冷源安全研究[J].核安全,2021,20(3):36-40.

[5]徐剑,张学峰.新工科教育改革背景下声呐探测技术课程的教学改革实践[J].教育教学论坛,2020(15):165-166.

[6]吴明东,盛松伟,张亚群,等.四浮子周向均布波浪能供电浮标的设计与试验[J].可再生能源,2022,40(4):564-568.

[7]朱坤,龚旭平,于凤楠.内河应急警示浮标系统设计与分析[J].数字技术与应用,2022,40(11):157-159.

[8]徐国硕.滨海核电站水下致灾生物实时检测系统[D].厦门:厦门大学,2020.

[9]刘贺东,李校博,胡浩丰.偏振图像去噪技术研究进展(特邀)[J].光电技术应用,2022,37(5):51-61.

[10]胡浩丰,金慧烽,李校博,等.基于无监督学习的偏振图像去噪方法[J].光学学报,2023,43(4):62-71.

[11]王彬,房立晨,董婧,等.大型水母声学观测与评估技术研究进展[J].生态学报,2017,37(24):8187-8196.

[12]GORBATENKO, NIKOLAYEV, FIGURKIN, et al. Quantitative composition, distribution, and feeding of large jellyfish (scyphozoa et hydrozoa) on the west kamchatka shelf in summer[J]. Russian Journal of Marine Biology, 2009, 35(7):579-592.

Practice of Marine Detection Technology Course in Observation and Warning of Dangerous Cold Source in Nuclear Power Plants