“大思政”与新工科背景下水文地质类课程改革与实践

作者: 章艳红 罗跃 吴吉春 张卫民

[摘 要] 立足“大思政”时代背景,面对新工科建设的机遇与挑战,水文地质类课程应该如何顺应时代发展需要进行教学改革成为亟须研究的课题。以“地下水动力学”课程为例,介绍“大思政”与新工科背景下水文地质类课程改革与实践。首先,基于文献调研,结合时代背景、学校定位和专业特色确定“面向应用+立德树人”的教学目标,有机融合课程思政案例和典型工程案例,形成了“工程教育+课程思政”的“双目标”驱动下“地下水动力学”课程一体化教学框架与知识体系;其次,改革教学方法,综合采用启发式教学、互动式教学等多种方法进行课堂和实践教学,以激发学生的兴趣、启发学生的思考、提升学生的实践能力;最后,优化课程考核评价方式,利用网络资源、线上平台、线下教学,在主题讨论、随堂练习和课后作业方面实现全过程追踪,对综合考勤、课堂表现、课堂制图、课后作业和期末考试进行全方位课程考核。

[关键词] 立德树人;新工科;教学改革;水文地质;地下水动力学

[基金项目] 2021年度国家自然科学基金项目“精准刻画裂隙内重非水相液体的迁移和修复过程”(42107093)

[作者简介] 章艳红(1985—),女,江西南昌人,博士,东华理工大学水资源与环境工程学院讲师,主要从事地下水科学和水文地质学研究;罗 跃(1985—),男,江西萍乡人,博士,东华理工大学水资源与环境工程学院副教授,主要从事地下水科学和水文地质学研究;吴吉春(1968—),男,江西上饶人,博士,南京大学地球科学与工程学院教授,主要从事地下水科学和水文地质学研究。

[中图分类号] G642.0 [文献标识码] A [文章编号] 1674-9324(2024)16-0117-04 [收稿日期] 2023-03-08

引言

2016年,我国正式提出新工科概念。2017年以来,教育部开展新工科建设,奏响“复旦共识、天大行动、北京指南”三部曲。深化改革工程教育教学体系,培养新型工科人才,是世界高等教育发展的大势所趋,也是我国建设教育强国的重大战略举措[1]。新工科概念的提出和发展给传统水文地质类工科专业带来了极大的机遇及挑战,为此,对水文地质类课程进行面向新工科的改革与实践,有助于地方高校培养服务区域经济发展需求的工程技术应用型人才,破解工程教育领域重知识、轻能力的现象。

习近平总书记在全国高校思政工作会议上强调,“要用好课堂教学这个主渠道”“把思想政治工作贯穿教育教学全过程,实现全程育人、全方位育人,努力开创我国高等教育事业发展新局面”“坚持教书和育人相统一”[2]。要在专业课程中挖掘思政元素,并将其润物无声地融入专业知识传授中,培养学生的家国情怀、工程伦理、工匠精神和创新意识等,全面提升当代大学生的思想道德素质,落实立德树人根本任务,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

水文地质类课程普遍有一个特点,就是“学得多,不会用,用不上”。培养的学生理论知识较丰富,应用能力较薄弱,工程职业综合素养欠缺。因此,地方高校工程教育改革,立足新工科与“大思政”背景,围绕区域经济社会发展需求,探索新形势新技术下水文地质类专业课程改革建设,实现协同育人,培养德才兼备的新工科人才,是一项系统、综合、长期的战略任务。以有着四十余年开课历史的学位课程“地下水动力学”为例,进行“大思政”与新工科背景下水文地质类课程改革与实践,具有十分重要的意义。

一、“大思政+新工科”背景下水文地质类课程改革思路

(一)确定教学目标

“培养什么人”是我国工程教育面临的首要问题,也是工程教育的价值指向。立足新工科视角,围绕区域经济建设对工程专业人才的知识结构需求,依托学校现有学科布局,突破传统工科壁垒,着重强调课程的新工科内涵建设,吸收专业新知识,引入现代新技术,拓展专业服务面,适应新形势与新技术的发展。基于资料搜集与问卷调查等方法,分析水文地质类课程教学现状和课程与“新工科+大思政”融合面临的困境,开展“大思政”与新工科背景下的专业课程改革,培养德才兼备、全面发展的面向新产业需求的应用型工程技术人才。

(二)重构知识体系

以“学生中心、成果导向、持续改进”的工程教育理念为指导,基于专业人才培养方案、课程教学目标和水文地质类课程特点,优化“地下水动力学”课程教学内容,厘清教学思路[3-5],构建以工程案例分析+课堂研论为主体、以课后实践反馈评价为修正的德育智育一体化协同育人的水文地质类课程新工科教学框架知识体系。该体系以“地下水动力学”课程大纲为依托,考虑相关课程设置,融合相关专业新知识,吸收现代新技术(大数据+自动化),将章节知识点归集、合并、重组形成课程教学模块,课程模块集结形成课程知识体系,注重学生“面向应用”的能力培养;根据模块知识点完成思政元素挖掘、案例库、习题库和课堂研论、课外实践等环节设计;通过教学实践的反馈评价(如问卷调查、测验考试、网上评教等),动态调整教学模式,提高教学效果,实现教学目标,最终形成了“工程教育+课程思政”的“双目标”驱动下的“地下水动力学”课程一体化教学框架与知识体系重构。

(三)改革教学方法

借鉴已有相关专业线上线下教学改革经验[6-8],结合办学特色与专业定位,从某一具体案例(描述型、研讨型或实践型)出发,按照“实际问题—概念模型—数学模型—模型求解—服务应用”的应用型教学设计和“教师讲授+学生讨论+教师点评总结”的教学形式,采用贯穿“课前—课中—课后”,学生全过程参与的启发式、互动式教学,综合采用多媒体与板书结合、直观演示法、情境教学法、案例分析教学法、启发式教学法、引导式教学法和虚拟仿真教学法等多种教学方法进行“地下水动力学”课堂教学。教师作为学生学习的组织者、引导者和思想情感的交流者,其核心不仅是传道授业,还是充分调动学生学习的积极性和主动性,以学生为中心,引导学生高效学习新知识,促进学生知识、能力和素质全面提高。

二、“大思政+新工科”背景下水文地质类课程改革实践

新工科的核心竞争力包括:学识力、创新思维、社会能力和职业工程素养。课程思政的核心目标则是培养社会主义核心价值观、工程伦理、工匠精神、专业核心素养、社会责任感和使命感等[9]。根据培养具有工程素养的应用型工程技术人才目标,准确把握新工科与课程思政的契合点,以思想政治工作体系为主线,连接水文地质类课程“学科体系、教学体系、教材体系、管理体系”等各个方面,实现以线带面,达到“一课双赢”的效果。

(一)充分挖掘水文地质类课程的思政元素

水文地质类课程具有来源于实践、面向应用的课程特点,而且该领域拥有一批最美水文地质“奋斗者”,践行“报效国家、服务人民”的地质初心,争做新时代使命担当人。因此,须要结合水文地质类课程特点,广泛收集典型工程案例,弘扬水文地质工作的地质初心和使命担当精神,利用新闻资源深度挖掘课程理论知识点中的思政元素[10],润物无声、如盐入水般巧妙地融入思政内容。在课程思政融入过程中,必须注意课程思政与文化背景特别是地方文化的结合,如江西红色文化、赣鄱文化等,使课程内容更加立体、丰富,有助于加深学生对于知识的理解,明白为什么要学习,激发其学习动力,使课程思政“入脑、入心”。

(二)课程思政教学案例库设计

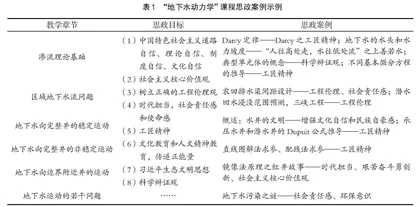

围绕“地下水动力学”课程重构知识体系,广泛收集典型工程+典型人物案例,探寻“理论知识+课程思政”的有机融合点,建立课程思政案例库和工程案例库。通过工程案例,将理论应用于实践,加深学生对基本原理、基本方法的理解与应用,加强学生的工程分析能力与数学表达能力,进一步激发学生的学习兴趣。课程思政案例库设计遵循典型性、实用性、启发性、简洁性、趣味性等原则,从多维度和多角度反映社会主义核心价值观、工匠精神等思政元素。“地下水动力学”课程思政案例具体内容如表1所示。

(三)课程考核评价方法改进

“大思政+新工科”背景下课程改革效果评价须增加课程思政的德育实施效果,完善课程智育实施效果评价方法,加强对学生实践能力的考核。注重学生教学活动的参与度,适当增加平时成绩所占比重,采取平时成绩(40%)+期末考试成绩(60%)的考核模式。平时成绩考核除了课堂出勤、平时作业、课程实验、课堂绘图类大作业外,将学生综合素质和能力表现(包括课堂参与讨论过程、专业探索性开放话题讨论等)纳入考核范围;在期末考试内容中增加数学模型建立和工程案例分析题型,侧重考核学生掌握和综合应用理论知识的能力。利用网络资源、线上平台、线下教学,在主题讨论、随堂练习和课后作业方面实现全过程追踪,对综合考勤、课堂表现(讨论、发言、随堂练习等)、课堂制图、课后作业和期末考试进行全方位课程考核。在课程德育实施效果评价方面,可以通过课堂教学、课外和学生的沟通交流以及问卷调查等方式,考核学生在政治思想、精神风貌、学习风气、职业素养、专业认同度等方面的变化情况。

(四)改革成效与学生评价

近5年,“地下水动力学”课程的平均成绩(分)分别为:67.03、75.12、77.07、78.22和76.67。通过比较看出:学生的成绩明显提升,教学改革成效初显。学生对课程教学一致好评,他们认为:理论结合案例、生动有趣、设计合理、重点突出、互动效果好,课程评分为99.93分。

结语

基于OBE理念优化教学目标和教学内容,按照“实际问题—概念模型—数学模型—模型求解—服务应用”的思路进行教学设计,以提高学生的核心专业竞争力,培养学生解决实际复杂工程问题的能力,使其服务于地方区域经济发展。

充分挖掘“地下水动力学”课程思政元素,将“工程伦理、工匠精神、时代担当和创新意识”等思政元素润物无声、如盐入水般地融入专业知识传授中,形成协同育人效应,落实立德树人根本任务。线上、线下,课前、课中、课后进行全过程学习追踪与全方位考核,利用网络资源、线上平台、线下教学,在主题讨论、随堂练习和课后作业方面实现学习过程的全过程追踪;对综合考勤、课堂表现(讨论、发言、随堂练习等)、课堂制图、课后作业和期末考试进行全方位课程考核,改革教学和考核评价方法。

参考文献

[1]罗建男,辛欣.基于新工科理念的《地下水动力学》课程教学改革[J].科技资讯,2022,20(9):172-175.

[2]习近平在全国高校思想政治工作会议上强调 把思想政治工作贯穿教育教学全过程 开创我国高等教育事业发展新局面[N].人民日报,2016-12-09(1).

[3]许光泉,陈要平,孙丰英.“地下水动力学”教学要点剖析及教学内容与方法改进探讨[J].中国地质教育,2016,25(4):39-43.

[4]王超月.地下水动力学课程中的基础数学运用[J].教育教学论坛,2020(45):295-298.

[5]张晓博,刘延锋,成建梅.室内—野外—虚拟仿真混合教学探索与思考:以“地下水动力学”抽水试验为例[J].教育教学论坛,2022(47):141-144.

[6]文章,柴波.地下水动力学教学改革与实践初步探讨[J].教育教学论坛,2015(52):101-102.

[7]赵锐锐,成建梅,刘延锋,等.“地下水动力学”课程线上线下混合式教学实践与反思[J].中国地质教育,2022,31(4):94-98.

[8]曾献奎,祝晓彬,吴吉春.“地下水动力学”线上线下混合式教学改革与实践[J].教育教学论坛,2022(47):69-72.

[9]谢一凡,鲁春辉,吴吉春.在教学中培养水利人才核心素养的探讨:以“地下水动力学”为例[J].教育教学论坛,2021(3):85-88.

[10]谢一凡,鲁春辉,吴吉春.利用新闻资源提升“地下水动力学”教学实效的研究[J].教育教学论坛,2022(19):129-132.