林业技术专业课程思政的探索与实践

作者: 蒋莲艳 蒋冬生 张根涛

[摘 要] “一带一路”建设的实施,对院校林业技术专业职业教育改革具有积极的推动作用。在院校林业技术专业开展国际交流合作的背景下,以增强中华文明传播力影响力为宗旨,阐述了林业技术专业课程思政的必要性及需要解决的关键问题,并提出构建文化自信的林业技术专业课程思政,以弘扬中华优秀传统文化和挖掘林业文化内涵为实现手段,进行了一定的积极探索与实践,以期为培养专业学生的可持续发展观、生态文明观、绿色文化价值观等提供初步的解决方案。

[关键词] 林业技术专业;中华优秀传统文化;林业文化;课程思政

[基金项目] 2021年度中国东盟职业教育研究中心立项自筹经费课题“职业教育参与共建‘一带一路’的林业人才培养模式研究”(ZGDMKT2021ZC006)

[作者简介] 蒋莲艳(1970—),女,广西桂林人,工程硕士,广西生态工程职业技术学院林业工程学院高级讲师,主要从事林业信息技术职业教育研究;蒋冬生(1968—),男,广西桂林人,林学学士,广西生态工程职业技术学院林业工程学院正高级讲师,主要从事林业职业教育研究;张根涛(1984—),男,山东菏泽人,硕士,广西生态工程职业技术学院林业工程学院助理研究员,讲师(通信作者),主要从事林业职业教育研究。

[中图分类号] G642.0 [文献标识码] A [文章编号] 1674-9324(2024)16-0125-05 [收稿日期] 2023-05-06

立足于广西的独特区位优势,为践行国家赋予广西“一带一路”发展的时代要求和倡议,贯彻落实《国家职业教育改革实施方案》《职业教育提质培优行动计划(2020—2023年)》及全国职业教育大会精神,广西生态工程职业技术学院作为广西唯一一所林业类高职院校,以“构建‘一带一路’高等教育共同体,推进沿线区域开放发展”为主题,技术服务东盟,与越南东北农林学院等国外10所院校企业开展国际合作,先后与印度尼西亚彼得拉基督教大学农林学院、泰国博仁大学、泰国格乐大学等共建“一带一路”国家和地区大学,开展林业技术专题培训。但随着广西生态工程职业技术学院国际合作交流工作的推进,我们重新审视了“一带一路”实施的切入点和重点,深刻认识到:有好的“思政”教育功能,教育就会有“灵魂”,不迷失“方向”,才能增强中华文明的传播力及影响力。因此,将中国林业文化与“一带一路”倡议有机联系起来,如何进行林业技术专业课程思政,培养具有国际视野的高素质人才,是广西生态工程职业技术学院林业课程思政应当努力探索的新课题。

一、林业技术专业课程思政的必要性

(一)立足于“一带一路”倡议的担当和责任

2013年,国家发展改革委、外交部和商务部共同发布《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》,明确提出在投资贸易中突出生态文明理念,加强生态环境、生物多样性和应对气候变化合作,共建绿色丝绸之路。维护人类生存发展和生态安全的基本条件赋予了林业重要地位,突出生态文明理念赋予了林业技术专业教育的时代责任。因此,在国际合作交流中,重新审视中华优秀传统文化的教育功能,将习近平生态文明思想、绿色文化与课程教学有机融合,坚守中华文化立场,讲好中国林业故事、传播好中国林业声音,展现可信、可爱、可敬的中国林业形象,推动中国林业文化更好地走向世界,为培养林业时代新人做出新的贡献,是林业高职院校的担当和责任。

(二)推进文化自信自强的新挑战

国家强大、人民有力量、文化优秀,是我们自信的强大底气,是文化自信的水之源木之本。文化自信是实现中华民族伟大复兴中国梦的强大精神动力。伴随着我国文化“走出去”战略和“一带一路”倡议的实施,面对当前错综复杂的国际形势,在林业技术专业教育教学中,建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态,坚定“四个自信”,推进林业文化自信自强,促使林业技术专业课程思政有了新的要求,是林业技术专业教师面临的全新机遇和挑战。

(三)提高林业技术专业德育教育的根本要求

古有“育才造士,为国之本”(权德舆·《策问·进士》)、“教者,政之本也;道者,教之本也”(贾谊·《新书·大政下》)等,尤其重视德育,将德育放在首位。当今,随着网络和各种社交媒体的出现,信息来源渠道广泛,各种信息鱼龙混杂,使得学生亟须一个引导者传授正确的价值观[1]。因此,林业高职院校应自觉落实立德树人根本任务,使所有专业课程具有传授知识/培养能力及思想政治教育双重功能,承载着培养大学生正确“三观”的作用。

二、广西生态工程职业技术学院林业技术专业课程思政建设需要解决的关键问题

一是专业人才培养方案缺少针对课程思政的顶层设计;二是专业课教师的课程思政能力薄弱、林业文化涵养低;三是校企合作融合度不高,企业导师参与育人途径不畅通。

三、广西生态工程职业技术学院林业技术专业课程思政的探索与实践

(一)课程思政建设目标总体设计

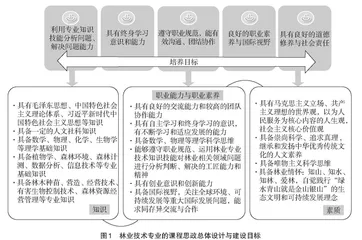

林业技术专业承接学校高水平专业群建设任务,秉承“咬定青山不放松”的学校精神和“立德树人、服务发展、生态风格、追求卓越”的办学理念,立足国家生态文明建设倡议和现代林业发展需要,全面加强“三全育人”,依托产教融合平台,加强课程思政建设,创新人才培养模式,培养德技并修、知能兼备、德智体美劳全面发展、具有工匠精神和职业素养的高素质创新型、复合型现代林业技术技能人才。因此,课程思政建设方向和重点是:在习近平新时代中国特色社会主义思想指导下,弘扬中华优秀传统文化,挖掘林业文化内涵,顺应“三全育人”“人才培养模式”创新趋势,将思政“基因式”融入所有课程,抓住课堂教学主渠道,培育森林可持续管理人才,贡献中国林业职业教育方案。如图1所示。

(二)构建文化自信的林业技术专业课程思政

1.课程思政建设模式和方法路径(见图2)。近年来,学院编制了专业课程思政建设总体方案,构建“41384”专业课程思政建设模式,促使全院教师深入思考,并建立团队评价体系,由专业负责人督促并考核各课程整体设计是否具有系统性、针对性、实用性和创新性的思政元素,由教学管理者检查思政的实施情况,形成由专业负责人、教学管理者层层考核的模式,促使林业技术专业课教师自觉提高思政能力,形成课程思政群体效应。

“四平台”是指依托中国(南方)现代林业职业教育集团、院校国际交流合作平台、林业企事业及兄弟院校,邀请国内外林业专家和教师,共同制订林业技术专业人才培养方案,设计思政框架和整体目标,推进专业课程思政建设与实践;“一团队”是指由专业教师、思政教师、企业导师、社团干部组成的联动育人主体,构建思政“学习共同体”,营造思政研究和学习氛围,做好价值引领和文化传承。“三融合”是指从专业、课程和课堂三个层面,按照“三全育人”要求,建立具有特色内涵的林业技术专业文化,有机融入专业建设,营造浓厚的职业文化氛围,培养学生的职业素质;将思政目标落实至8门专业核心课程,结合课程的特点,挖掘各自独立的文化内涵,助力学生成人成才;构建个性化的课堂文化,通过“四课堂”途径,线上线下相结合、校企结合、校内校外结合,使课程思政“基因式”植入课堂教学,实现育人目标。

2.林业文化内涵探索与建设。(1)弘扬中华优秀传统文化,帮助学生树立正确的“三观”。传统文化影响着人类的思维方式和行为选择,而我国悠久的历史长河积淀出中华优秀传统文化,它能为当代人认识、改造世界,以及解决社会问题提供许多启示。儒家提倡的“修身、齐家、治国、平天下”,张载提出的“为天地立心,……为万世开太平”等名言名句,能够激发学生的爱国之情和报国之志;鲁国大夫叔孙豹提出的立德、立功、立言“三不朽”,儒家提倡的“圣贤”“君子”“杀身成仁”“舍生取义”“先义而后利”等[2],能够使学生具备为人生理想而奋斗终身的品德高尚、学识渊博的理想人格;“天行健,君子以自强不息”“地势坤,君子以厚德载物”“天下为公”等伦理规范,告诫学生要有刚健有为、自强不息的进取精神,有以礼待人、厚德载物的仁爱观念,承担社会责任,重公爱国,服从整体;庖丁解牛等典故,引导学生具有精益求精、专心致志的职业道德和精神等。(2)林业文化是传统文化的重要组成部分。森林不仅提供给人类衣食住行的物质条件,而且赋予我们丰富的思想和灵感[3]。林业文化是人类凭借着森林资源而创造出来的一种价值体系,除了有反映森林风物、林业生产的文学作品、科技作品、美术作品等艺术形式之外,还包括各类树木及竹、花卉等植物文化、昆虫文化、植树文化和生态文化等内容,具有很好的文化与生态哲学价值。如,春秋战国时期的《诗经》、秦汉时期的《尔雅》、明代李时珍的《本草纲目》等博大精深的植物学典籍,能增强学生的民族自尊心和自豪感;以被赋予高尚品性、人格化的花木,以蝴蝶为题材的昆虫国画等所能体现的社会性等内容,咏物言志,寄托情感,给学生带来精神的愉悦和人格的培养;“竭泽而渔,……而明年无鱼”“落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色”等和谐的生态文明观,魏征的“居安思危,戒奢以俭”等忧患意识和东周时期政治家管仲的“草木不植成,国之贫也”“草木植成,国之富也”[3],最早阐明了和谐可持续发展的林业管理理念和林业可持续发展观,等等。因此,林业文化是传统文化的重要组成部分。如图3所示。(3)习近平新时代中国特色社会主义思想,是中华优秀传统文化的继承与创新。如践行社会主义核心价值观,坚持绿水青山就是金山银山的理念,推动绿色发展等。(4)提高专业课教师的文化涵养。一支具有较强中华文明传播力和影响力的林业教师队伍,只有坚守中华文化立场,深刻认知林业文化内涵,方能讲好中国林业故事、传播好中国林业声音。专业教师应提高时政分析能力,邀请林业专家入校进行林业文化引领,由企事业提供林业培训活动和实践活动场所,让专业课教师体会林业人的辛勤劳作和精神传承,提升他们作为林业工作者的言行、道德和综合素质表现,提高他们对林业文化的内涵认知,实现文化自信,弘扬中华优秀传统文化,积极探索林业文化内涵,并将林业文化元素有机融入课堂,以生动活泼的林业素材和活动形式,提高育人效果和文化传承。

3.立足文化自信,落实林业技术专业课程思政。(1)讲最美中国林业故事,厚植家国情怀和敬业精神。新中国成立以来,中国林业人用青春汗水创造出全国林业建设史上的一个个奇迹,涌现出一大批可信、可爱、可敬的中国林业形象,我们要充分运用好这些素材,课堂教学中介绍我国在相关方面取得的成就和对全世界的贡献,既能活跃课堂气氛,又能进行爱国敬业精神培养。在“森林植物”“林木育种”课程介绍我国树种、树种选育时,引入钟扬填补了世界种质资源库没有西藏种子的空白的事迹;在“森林生态”“森林营造”课程介绍我国林业发展、生态环境治理、退耕还林、经济林以及林产化工发展等时,讲马永顺、杨善洲、李淑彬、张守攻等众多造林植树英雄事迹和塞罕坝精神;在“森林资源经营管理”课程介绍森林资源管理、监测时,讲沈国舫、方精云、张守攻等众多著名林业、生态科学家的先进案例[4];在“林业有害生物控制”课程介绍昆虫时,讲我国昆虫学奠基人周尧大师的生平事迹;在“森林调查技术”“林业信息技术”课程时,讲林业调查设计工作者梁希、数字林业探路人陈小云的事迹;布置阅读《为绿水青山奉献故事丛书》与故事宣讲作业等。让学生从中感知艰苦奋斗、爱国敬业、改革创新、坚守奉献的林业精神,明白要立足生态环境实际,立志共同为绿水青山做奉献,立志为全人类做贡献。(2)弘扬中华优秀传统文化,培养林业精神。林业工作条件艰苦,林区交通不便,实际工作中还会面临许多的困难和难题,课堂教学上利用古诗词、典故等进行德育培养。如,以我国实施的京津风沙源治理工程、退耕还林还草工程等重点防护林体系建设工程、野生动植物保护等成就,与仍然面临着困难立地造林、退化林修复、森林质量提升等难题与任务[4],以“天将降大任于斯人也,必先苦其心志,劳其筋骨”,激励大学生要有艰苦奋斗的精神和攻坚克难的信心;专业课程实践上,以“庖丁解牛”、贾岛的“十年磨一剑”、鲁班造车、李春建桥的典故,培养学生敢于实践,遵守行业规范,以及创新、良好的职业道德和大国工匠精神;以林业一二三类调查、森林营造采伐、森林遥感解译、林地保护规划、数据分析国家储备林建设等工作,以及“天时不如地利,地利不如人和”,强调分工合作的重要性,培养学生的团队协作精神和大局意识,以胜任未来的林业工作。(3)突出林业文化内涵,树立生态文明发展观。把与植物、植树、昆虫等相关的古诗词、典籍引入课堂教学中,让学生在潜移默化中感受中国古代林业文化蕴含的无穷魅力与生态哲学价值。以欣赏植物之美和古人借物(昆虫)咏怀,让学生产生对祖国大好河山的热爱之情。阅读植物、病虫害等典籍,感受古人的大智慧,增强民族自尊心和自豪感。以林木的生命、森林群落的演替等,强调生命价值观;古人云:“人无远虑,必有近忧。”当乱砍滥伐、物种灭绝、全球环境的恶化给人类带来生存危机时,中国从“道法自然”“天人合一”“欲知地道,物其树”[5]等古人睿智的生态自然观觉醒,奋斗图强,战胜困境,实施消灭宜林荒山及构筑防护林、绿化工程、治沙工程等宏大工程,促进现代林业发展与振兴,这正是中国林业人忧患意识的体现。以森林环境建设、森林碳汇、森林生物防治等“建设壮美广西”模式,融入生态文明教育;了解珍稀树种、乡土树种、濒危物种等的生存环境和生长情况,激发学生的保护意识等。以林业文化课程思政,帮助学生树立林业发展的经营伦理观、持续发展观、资源价值观、生态系统观、森林文化观和谋求绿色发展理念。(4)贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。习近平新时代中国特色社会主义思想是中华优秀传统文化的继承与创新,能帮助当代大学生树立符合新时代需要的现代森林文化观[6],理解森林文化现代化及其特点,具有可持续发展的生态文明观、良好的森林行为方式及高科技林业发展观。以植物无糖组培快繁技术、3S技术的森林资源动态监测、自主研发的喷药无人机、中国北斗卫星导航系统等,培养学生科技强国的意识和担当;以中华优秀传统文化和突出林业文化内涵的育人功能,培育社会主义核心价值观;贯彻《中华人民共和国森林法》法治观念和安全意识,强化森林资源保护意识和责任感;展示中国湿地生态系统保护修复的成就,展示中国特色国家公园实现了林业文化遗产整体保护的成就,展示“十三五”广西生态建设的成就等,践行绿水青山就是金山银山的绿色发展理念,提高学生生态文明建设的使命感,使其树立绿色文化价值观。