案例与微课结合下“建筑结构抗震”课程教学研究

作者: 伍晓顺 蔡晓丽 马俊

[摘 要] “建筑结构抗震”课程是土木工程专业的重要专业课。针对“建筑结构抗震”课程理论深奥、实践性与综合性强的特点,采取优化教学方案、精选工程案例、重构线下教学以及调整课程评价等改革措施,建立了工程案例与微课助学结合模式下的“建筑结构抗震”课程新型教学模式。基于该模式展开的课程教学改革实践表明,教师有效引导了学生的课外学习,实现了对学生的适当“增负”,学生加深了对理论知识的理解,提高了工程实践能力。

[关键词] 建筑结构抗震;工程案例;微课;线上线下教学

[基金项目] 2021年度江西省高等学校教学改革研究省级课题“工程案例与微课助学结合模式在《建筑结构抗震》教学中的应用”(JXJG-2021-7-17);2022年度江西省高等学校教学改革研究省级课题“新工科背景下《BIM技术与应用》‘四位一体’线上线下混合教学模式研究”(JXJG-22-7-37)

[作者简介] 伍晓顺(1981—),男,江西南康人,博士,江西理工大学软件工程学院副教授,主要从事土木工程研究;蔡晓丽(1984—),女,江西大余人,硕士,江西理工大学软件工程学院讲师,主要从事BIM技术与应用研究;马 俊(1979—),男,安徽桐城人,硕士,江西理工大学软件工程学院讲师,主要从事混合式教学改革研究。

地震特别是强震给人民的生命财产安全带来巨大威胁,因此,“建筑结构抗震”课程在土木工程专业课程中具有重要地位,高效开展本课程的教学活动对提高教学质量、强化学生专业能力具有重要意义。然而,该课程理论深奥且综合性和实践性较强,学生普遍反映学习较为困难。为提升教学效果,各高校积极开展“建筑结构抗震”课程教学改革[1-4]。总的来说,工程案例和信息化手段是该课程当前教学改革的主要抓手,但工程案例与微课模式结合下的教学改革还较为少见。因此,笔者尝试开展工程案例与微课助学结合模式下的“建筑结构抗震”课程教学改革实践,以期提高该门课程的教学效果。

一、“建筑结构抗震”课程的特点

(一)涉及学科广泛,先修课程较多

“建筑结构抗震”课程一般设置在大三下或大四上学期,先修课程包括“高等数学”“概率统计”“线性代数”“建筑材料”“理论力学”“材料力学”“结构力学”“混凝土结构”“钢结构”“土力学与地基基础”等一系列学科基础课和专业基础课。“建筑结构抗震”课程与先修课程之间的知识联系广泛且紧密。

(二)理论公式众多,且烦琐抽象

“建筑结构抗震”课程包含比静力学难得多的动力学知识,理论公式众多。比如,单自由度和多自由度体系动力响应方程的建立、单质点弹性体系水平地震作用反应谱法计算公式,以及多质点弹性体系水平地震作用和地震效应的振型分解反应谱法计算公式等。这些公式的推导过程烦琐,极为抽象。前后章节的理论公式还呈递进关系,这使得导致学生难以适应。

(三)面向工程实践,与规范条文紧密相关

由于建筑工程的设计、施工和改造等工作均须满足国家规范的相关要求,因此,“建筑结构抗震”课程教材引用了大量规范条文。这些规范条文往往较为晦涩,如建筑结构地震作用计算规定、抗震变形验算规定、框架梁柱与节点抗震设计等。对于缺少工程经验的学生来说,理解这些规范条文非常费劲。

二、课程教学中存在的问题

(一)课程内容多但分配学时少

“建筑结构抗震”课程教学内容较为丰富,包括地震和结构抗震的基本知识、单自由度和多自由度体系的地震反应、结构抗震设计要点、多高层钢筋混凝土结构房屋、多层砌体房屋和钢结构房屋的抗震设计等诸多内容。然而,该课程一般仅能分配24~32学时,这就造成了教学内容和分配学时之间的突出矛盾。

(二)学生缺乏学习兴趣

“建筑结构抗震”课程与其先修课程以及相关规范的知识点之间联系紧密。对于应用型本科院校来说,一些学生对先修课程的专业基础知识掌握得往往不够扎实,对规范条文也缺乏深刻理解,难以系统梳理不同课程和相关规范之间的知识联系,易导致他们失去学习兴趣。

(三)教师教学方法落后

抗震理论知识往往抽象难懂,但教师大多习惯采用传统的“填鸭式”教学方法,且缺乏形象化手段使学生获得感性认识。叠加庞杂教学内容的影响,学生往往一接触该课程就产生畏难情绪,导致缺乏学习主动性和积极性。

(四)学生难以安心学习

当前,就业环境使得很多学生很早就加入考研、考公大军,或者忙于投简历、找工作、找实习单位,经常不能安心于课程学习,要么上课缺勤、作业不做或缓交,要么虽出勤但心不在焉、作业敷衍了事。这些现象很不利于保证该门课程的教学效果。

三、案例教学与微课助学的特点

(一)案例教学的特点

案例教学是一种以案例为基础的教学方法,着重培养学生“基于对案例的思考,提出问题、分析问题并解决问题的能力”。在实施案例教学时,先根据教学目标引入实际案例,再对其进行典型化处理,以精心设计成学生能够系统学习的案例。学生在对引入的案例进行自主探索后,由教师对涉及的知识点进行讲解,使学生能够利用新知识解决实际问题。案例教学的精髓在于需要学生自己去发现和解决问题,这种注重启发与互动的做法能够极大地激发学生的学习兴趣,培养学生的工程素养。

(二)微课助学的特点

微课是一种被比喻为“知识脉冲”的新型结构化数字教学资源,是按照课程标准、教学要求和认知规律,运用信息技术来呈现碎片化的学习内容和教学过程。微课一般以短视频作为载体,记录教师在课堂内外围绕某个知识点或教学环节而开展的精彩教学活动全过程,可很好地覆盖课程的重点、难点。微课具有短小精悍、形式多样、生动形象、可重复播放的优点,可满足不同层次学生的学习需求,适合学生在移动端自主学习。

四、教学改革策略

为了激发学生学习兴趣,引导学生深刻理解“建筑结构抗震”课程教学内容中的基本理论和抽象知识,笔者提出工程案例与微课助学结合模式下的教学改革策略,并应用于教学实践。教学改革的相关内容主要包括以下几个方面。

(一)优化教学方案,促进线上线下教学的相融相长

“建筑结构抗震”课程具有理论深奥且实践性与综合性强的显著特点。基础理论部分包括抗震设计原则、场地地基与基础以及地震作用与结构抗震验算等三大块内容;工程实践部分包括钢砼框架结构、剪力墙结构、框—剪结构、砌体结构等诸多结构类型的抗震设计方法。该门课程与《建筑工程抗震设防分类标准》以及《建筑抗震设计规范》等紧密相关,知识内容异常庞杂。当前,一般采用线下方式开展课程教学活动,理论部分教学占据了绝大部分学时,使得学生难以及时消化理论知识,缺乏工程案例应用机会。

笔者根据《建筑抗震设计规范》和选定的教材,以工程案例为联系桥梁进行了教学方案的优化。首先,采用课堂内(线下)教师讲授和课堂外(线上微课)学生自学相结合的线上线下混合式教学;其次,设定课堂内教学目标为使学生熟悉基础理论知识和了解工程案例应用技巧;再次,设定课堂外教学目标为使学生进一步掌握基础理论知识和增强工程概念及实践应用能力;最后,根据教学目标对相关教学内容进行合理安排,以促进线上线下混合教学的相融相长。本课程实施的混合式教学的线上自主学习并不占用课程所分配的学时,这与常见的混合式教学有所不同,可以给学生适当“增负”。

(二)精选工程案例,推进工程案例与微课助学的有机结合

工程案例是将基础理论部分和工程实践部分有效衔接的联系桥梁。将实现某具体工程的抗震设计作为最终须要解决的问题,可以引导学生建立以问题为导向的主动学习过程。这是一个让学生带着疑问去发现问题、分析问题和解决问题的过程。此外,线下教学往往具有一过性的特点,导致学生对课堂知识的记忆往往较为短暂,因此,有必要利用线上微课来加强学生对知识点的复习和巩固。

笔者结合时事新闻、科研课题以及职业资格考试真题等,精选或设计了适用于课堂内外学习的具有代表性和针对性,且由易到难的20余个工程案例。比如,在讲解地震波传播速度时,引入我国初步建成的地震预警系统进行讲解;在讲解单质点弹性体系的地震反应时,引入模拟单质点水塔的地震反应进行讲解,并演示实现Duhamel积分计算程序的Matlab程序编制过程;在讲解竖向地震作用的计算这一知识点时,引入大悬挑阳台板的竖向地震作用估算等注册考试真题来强化学生对该知识点的理解。同时,将适合视频讲解的精选工程案例所涉及的知识点,自行录制或从在线课程平台挑选相应的微课视频进行线上发布,并要求学生在课后自主进行微课视频学习和完成相关作业。

(三)重构线下教学过程,强化工程实践对理论知识的反哺

线上微课具有主题性强、可重复观看的优点,有利于学生结合工程案例进行充分的课前预习。若能有效充分发挥线上微课的预习功能,则可以高效利用线下教学的宝贵时间,让教师与学生展开高效沟通和良性互动。此外,学生可在课后利用微课进行复习,更容易抓住所学知识要点、巩固所学内容。为了实现线上线下教学内容的有效衔接,须要精心重构线下教学过程,以鼓励学生展开课前预习和课后复习。

笔者将每次的线下课堂教学时间划分为理论知识讲解、工程案例应用和师生互动三个部分,以重构线下教学过程,并做到每次课都至少安排1个工程案例和2道现场思考/讨论题,让工程案例始终贯穿“线上微课—线下课堂—线上微课”这一循环教学过程,以强化工程实践对理论知识的反哺、促进学生理论知识和实践能力的共同成长。比如,在讲解液化土地基这一小节内容时,要求学生利用微课先对相关知识点展开预习,在课上教师须系统梳理这些知识点之间的联系,重点讲解容易混淆的知识点,再引入地基土液化的实验视频和真实案例来强化学生对地基土液化原理的理解,其间还可以现场讨论的形式对学生进行启发式思考和课堂讨论,课后要求学生及时完成基于微课视频的复习和相关作业。

(四)调整课程评价与考核方式,形成可量化的双向反馈评价机制

线上微课的学习效果很大程度上取决于学生的学习自觉性。在没有监督的情况下,自制力弱的学生很可能被游戏、短视频等不良因素干扰,使得线上学习的效果大打折扣。采用工程案例与微课助学的结合模式进行线上线下混合教学时,应及时评估线上微课的学习效果,并对整个课程的教学效果进行合理评价,以形成可量化的师生双向反馈评价机制。

为了实现教师对学生的量化学习评价,笔者将学生的在线微课学习时长、线下课堂的互动情况和布置作业的完成情况作为平时成绩的主要构成部分,分别赋予0.4、0.3和0.3的计分权重,并且学生的最终课程成绩按照平时成绩与期末考试成绩3︰7的比例设置权重。同时,通过发放调查问卷、举行座谈、分析对比往届学生学习成绩等方式进行定性评价,并利用学校评教系统实现学生对课程教学效果的量化评价。这种双向反馈评价将为持续改进该门课程的教学方法提供参考。

五、教学改革的实施效果

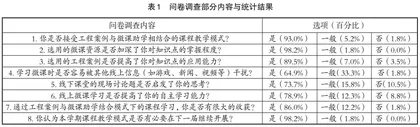

2022年下半年,笔者在“建筑结构抗震”课程教学中开展了工程案例与微课助学结合模式下的教学改革实践。为了解教学改革的实施效果,在课程结束后就学生对该门课程教学模式的接受程度、学生对教学内容的掌握程度以及学生线上学习时抵御外部干扰的能力等内容组织了问卷调查。全年级57名学生均接受了调查并返回了问卷,问卷调查的部分内容与统计结果如表1所示。对问卷调查结果进行统计后发现,大部分学生对工程案例与微课助学相结合的课程教学模式改革持认可态度,对取得的学习效果也是肯定的。在结束所有考核环节以后,笔者还对该门课程进行了目标达成度的评价分析。数据显示,该门课程所支撑的毕业要求达成度从传统教学模式下的0.65左右上升到本文教学模式下的0.75左右,教学改革效果较为明显。学校评教系统也反馈,该门课程的教学效果评价为优秀。通过座谈会还发现,2023年上半年选择结构设计选题的学生普遍反映该门课程涉及的工程案例有助于他们深刻理解抗震设计理论和熟练应用抗震设计方法,同时,微课学习提升了他们查找资料和自主学习的能力。