基于杜威“做中学”思想的学科实践研究

作者: 薄金鑫 王丽华

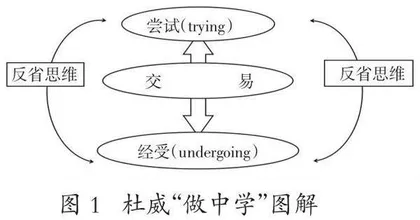

摘 要:以往研究仅从核心素养角度对学科实践进行指导是不够的,这只能回答“什么是学科实践”,却难以回答“如何进行学科实践”,难以突破学科实践无法落地的困境。为此,基于杜威“做中学”思想,从实践层面寻求学科实践的落地方略,进一步明确学科实践目的、实践行动、实践效能,从而为学科实践的实施提供指导。基于杜威“做中学”思想,将学科实践的实施概括为三个统一:目的上是“动”与“静”的统一,过程上是“学”与“省”的统一,效果上是“定”与“变”的统一,以期教师进行有学科味、能够促进学生核心素养提升的学科实践,并对推动我国义务教育新课标的施行以及丰富学科实践领域的理论研究提供参考。

关 键 词:杜威“做中学”;学科实践;义务教育新课标;核心素养

引用格式:薄金鑫,王丽华.基于杜威“做中学”思想的学科实践研究[J].教学与管理,2024(04):1-5.

学科实践是《义务教育课程方案(2022年版)》在探究性学习基础上首次提出的迭代概念,倡导做中学、用中学、创中学[1] 。作为“义务教育新课标”的全新概念[2] ,学科实践是本轮课程改革的一个亮点[3] 。关于学科实践的落地方略,已有研究主要从培育核心素养角度进行解读。比如崔允漷认为,学科实践是一种新型的实践育人方式,学生要“像专家一样思考”;余文森认为学科实践是培育核心素养的路径[4] ,可以帮助学生通过实践掌握“最有价值”的内容,从而达成育人使命。的确,这些解读为学科实践明晰了方向,但仍无法突破学科实践如何落地的现实困境。杜威“做中学”理念已经在很长一段历史时期影响了我国的教育改革观,从学科实践的提出中便可见到“做中学”的影子。杜威“做中学”思想不仅是一种教育理念,更是一种教育方法。为此,基于杜威“做中学”思想探究学科实践的落地方略,不仅可以进一步明晰学科实践的意蕴,促进学科实践的真正落地,推动“义务教育新课标”的施行,也能为学界更好地开展学科实践的相关理论研究提供参考。

一、学科实践的现实之困

“强化学科实践”是我国《义务教育课程方案(2022 年版)》倡导的落实素养目标的重要学习和育人方式[5] 。在强调素养生成的政策背景下,专家学者、一线教师等纷纷站在素养角度,对学科实践进行解读,试图探索出学科实践的落地方略。但素养本身就是一个宏大的概念集合,以往的解读难免会较为宏观,且理论性较强,这就导致了学科实践在现实层面的操作性受到限制,无法为教师提供具体的操作指南和实施策略。

1.目的设定偏宏大

目的设定偏宏大多是因为对核心素养的理解不到位,简单地用核心素养引导学科实践,泛化了学科实践的目的,导致学科实践的实施难以落实。

学科实践作为本轮课改中提出的全新概念,必然是响应国家学科育人号召,回应培育核心素养需求的。余文森教授认为“学科实践是核心素养形成的路径,解决了学科育人活动怎么教、怎么学的问题”[6] ;崔允漷教授从本世纪初提倡的自主探究学习出发,认为现在的学科实践不是对以往探究学习的取代,而是对其的进一步深化和完善,是学习方式变革的突破口,为学科育人问题提供了新的范式[7] 。从教育角度看,学科实践的提出是知识观由静到动的必然结果,体现了对于学习方式由静到动转变的需求。殷黎荣认为学科实践作为学科育人的重要抓手,意味着学习不仅是理解知识的需要,而且是激发学生生命活力、促进学生生命成长的需要[8] ;夏永庚认为“学科实践就是要打破学生‘知其然不知其所以然’的呆滞、无生命力的知识学习状态,通过实践将学生的学习过程及学习积累激活”[9] 。

以上所述从理论上肯定了学科实践对于学科育人的重要作用,赋予其“育人使命”,对明确学科实践的价值方向起到了一定的引导作用,同时也说明了学科实践是一个动态过程,因而对其落地方略的解读不应仅仅停留于理论的静态层面,否则会导致指导学科实践的目标过于宏大而难以落地。

2.行动实施难落实

在核心素养大方向的指引下,学科实践实施的过程被认为是核心素养形成的过程。余文森教授认为,学科实践是对以往“双基型”教学方式的颠覆,是一种实践型的育人方式,学科实践的过程就是将知识加工成素养的过程,是把书本上的知识变为学生的必备品格和关键能力的过程[10] ;张晓娟认为,学科实践就是在回溯知识产生的来龙去脉中发现学科概念,理解该学科思想,并在模拟出的真实情境中运用知识解决实际问题的过程[11] 。

可见,由于学科实践不是一个孤立的概念,而是嵌合在我国以立德树人为旨、核心素养为纲的新时代教育话语体系中发挥转化和落实功能的概念[12]。

因此在专家学者和一线教师阐述学科实践时,往往将其作为实现核心素养的重要路径,对其过程的论述也容易将学科实践的实施过程泛化为培育核心素养的路径,导致指向核心素养的学科实践难以在实施中真正落实。

3.实践效果不可视

学科实践是将知识转化为能力或转识成智的教学、学习活动。虽然学者对此进行了相应的探索,但对于学科实践究竟如何“转识成智”却鲜有具体探讨。

好的实践效果要具有可视性,然而在现有研究中,由于学科实践最终指向的育人目标侧重于价值判断层面,难以形成统一的评价标准,从而导致在对学科实践效果的阐述上也多侧重价值层面,使学科实践的效果不可视,对指导学科实践过程的具体实施缺乏相应措施。比如,刘森林认为学科实践最终要实现对学生综合素养的培育[13] ,但对于具体学生表现出哪种行为才算是具备了“综合素养”,文中并没有进一步说明。再比如,柳夕浪从对以往“知”与“行”二元对立的批判出发,认为学科实践不应被知行二分的习惯肢解、被纸笔主导的方式蚕食,而要最终实现对人的培育[14] 。

综上,无论是目的设定偏宏大、行动实施难落实,还是实践效果不可视,其根本原因都是站在核心素养的理论视角来剖析学科实践,看似理论性很强,但实践性、可行性欠缺。

二、杜威“做中学”思想对学科实践的指导价值

从以往对学科实践的研究中虽然可以看到明显的“做中学”影子,但鲜有研究是以“做中学”为指导思想,基于“做中学”的理论来指导学科实践的。“做中学”既作为一种实用主义教育思想,又作为一种指向儿童发展的教学方法,对探究学科实践的落地方略具有“阐明实践目的”“明晰实践行动”“明确实践效能”的价值。

1.阐明实践目的

在“做中学”思想的指导下,学科实践的目的不仅在于帮助学生理解知识,更在于帮助学生“以知识指导行动,化知识为行动”。杜威的“做中学”不仅是一种教学思想,也是为实现其“教育即生活”而提出的教学方法,主要目的就是为了破除学生“只会学习不会应用”的壁垒,探索一种动态的学习方式,在学习和生活间建立联系,让知识真正地服务生活。他要求“在课堂中,要为儿童准备具有充分活动的地方,准备有适合儿童活动所需要的各种材料和工具,要在学校里设实验室、工厂、园地等,让儿童在制作的活动中学习,而不是静坐在有秩序的桌椅上听教师系统传授间接经验”[15] 。

步入21世纪以来,科技的进步加速了一切事物的更新速度,因此也对人提出了更高的要求,本次以核心素养为纲修订的“义务教育新课标”即体现了教育从知识本位到素养本位的转化[16] 。学科实践作为核心素养的形成路径[17] ,大方向已然明了,但这是一个较为“模糊”的目的,是一个难以操作化的目的。换言之,如果直接问教师学科实践的目的是什么,他可能还能勉强答得上来是培育核心素养或学科育人,但若要问他“以什么为目的的学科实践才可以实现培育学生的核心素养”,他可能就要加以思索了。从杜威“做中学”出发指导学科实践,更加有助于人们对学科实践目的的把握。

2.明晰实践行动

学科实践的行动不仅是动手的过程,更是动脑的过程,是学生通过使用知识与生活产生联系的过程,它以体现学科独特性的方式渗透于各科课程标准之中,连接学科、知识与素养,在情境中通过实践对学科知识加以应用和创造,来发展学生的课程核心素养,进而实现学科的育人价值[18] 。

杜威“做中学”思想以“知识不是孤立和自给自足的东西,而是包罗在用以维持和发展生活的过程中”[19] 为理论前提,主要解决的是儿童经验与强加给他们的知识间的脱离问题[20] ,他打破了经验与知识二元对立的局面,将主客体、知与行统统纳入经验的范畴,在杜威看来,教育是经验的改造[21] ,在教育中获得知识的过程本身就应是在生活中、为了生活的动态过程,知识与经验相互转化的“做”的过程就是提升儿童能力的过程。“做中学”不仅体现了杜威“教育即生活”的教育理想,更是一种可视化的教育方法和教育行动。

“义务教育新课标”强化学科实践,注重“做中学”,引导学生参与学科探究活动,经历发现问题、解决问题、建构知识、运用知识的过程[22] 。在这一点上,杜威“做中学”思想所体现的“人的发展”与我国“义务教育新课标”强调的“学科育人”在本质上都是指向“育人、成才”的,具有目标上的一致性。另一方面,正如石中英教授认为的那样,人类所有的实践都具有“目的性”“对象性”[23] ,即对所要获得的结果事先有一个预期,并在这个范围内应用相应的知识进行实践;“做”的范围更广,它包含实践。因此在一定意义上,也可以说学科实践包含于做中学,因此在“做中学”的引导下分析学科实践的过程具有很强的可操作性。

3.明确实践效能

上文已经对学科实践的目的和过程进行了论述,阐明学科实践的根本目的就是帮助学生更好地生存。社会是变动不居的,因此,只有接受、习惯社会的不确定性,才能始终在社会的“风口浪尖”上相对“平稳”地生活下去,这也是学科实践应达到的效能。

杜威提出“做中学”的原意是打破儿童生活与学习的壁垒,使儿童成为拥有“控制自己、控制环境、适应社会的本领”的人[24]。早在20世纪初,杜威在赴华演讲时就曾明确表示,他认为的教育是从人生经验中得到的教育,教育应达到的效果是养成“习惯”(杜威认为的习惯是一种能在社会中发生特殊效能的技能和能力)[25],并将控制动作、动作有秩序、动作有兴趣作为培养习惯的方法。杜威否认教育是未来生活的准备,但他的教育思想处处体现着对儿童未来生活的关照。“做中学”便是关注儿童的生活世界,关注儿童的兴趣和直观经验的教育思想。杜威认为“生活是对环境的活动的自我更新的过程”[26],“做中学”应帮助儿童获得自我更新与适应环境的能力。我国提出学科实践的出发点恰恰也是要加强课程内容与学生经验、社会生活的联系[27],帮助作为未来之人的学生通过学科实践拥有“驾驭知识、使用知识、适应社会、改善社会”的能力。在这一点上,“做中学”思想不仅可以为学科实践的预期效果提供科学的理论依据,而且可以为其效果达成提供丰富的检验标准。

综上,从“做中学”到“学科实践”虽跨越百年,但二者遵循着共同的教育原则,结合“做中学”思想对学科实践进行实践指导,可使其内部蕴含的规律更加明显,更具逻辑性、学理性与系统性。

三、学科实践的“三个统一”方略

学科实践指具有学科意蕴的典型实践[28],其实质是“做中学”,基于并辩证地看待杜威“做中学”思想,以下分别从目的、行动、效果三方面对学科实践的落地提出建议。

1.目的上是“动”与“静”的统一