基于认识思路结构化的化学教学研究

作者: 童文昭 王后雄

摘 要:作为化学学科知识向学科素养转化的三种结构化形式之一,“认识思路的结构化”内涵着知识的方法论系统、认识的逻辑统一、知识的学科实践等三个方面的认识发展要求。基于认识思路结构化的化学教学设计,应结合具体知识深度解析这三个重要内涵,从认识对象、认识方法、认识路线、认识活动等四个方面展开。在教学实施中,教师应重视知识本体、认知思维及认知实践模型在学生认识思路形成过程中的重要作用,引领学生对学科知识的产生追根溯源,从学科本原的角度去寻找和发现这些学科知识的认识方向、路线、方法和方案,实现认识过程的“程式化”。

关 键 词:化学教学;知识结构化;认识思路

引用格式:童文昭,王后雄.基于认识思路结构化的化学教学研究[J].教学与管理,2024(16):52-56.

一、认识思路结构化的内涵要求

学科核心素养是学生通过学科知识学习而形成的价值观念、必备品格和关键能力[1],其中的关键能力包含知识获取能力、思维认知能力和实践操作能力[2]。关键能力是以知识为中介的,而认识思路本质上又是对知识的认识能力的体现,因此认识思路结构化的主要目的是发展核心素养中的关键能力。“认识思路的结构化”作为促进知识向素养转化的三种知识结构化形式之一,课程标准将其界定为“从学科本原对物质及其变化的认识过程的一种概括”[3]。为了更准确地理解“认识思路结构化”的内涵,从而落实其对核心素养的培育要求,本文尝试从知识论(本体论)、认识论和学科论三个角度对其内涵要求进行溯源和解析。

1.知识论中的方法论系统

知识论回答的是“知识是什么”的问题,关注的是知识的本质和思维活动的内容。知识是一个复杂、抽象的哲学概念,若聚焦于教育的立场,那么任何知识的内在构成都应当包含符号、逻辑、意义三个不可分割的要素:符号是知识表达和存在的形式;逻辑是知识构成的法则,是知识得以被认识的方法论系统;意义是隐藏在知识符号背后的价值体系[4]。知识是人类理性认识的成果,这些理性认识包含着概念、判断、推理等逻辑形式,也蕴含着形成这些逻辑形式所应用的逻辑方法。

人们一方面依靠着这些逻辑关系不断地去生产或发现新知识,另一方面又利用这些逻辑关系不断地将所生产的知识进行统整,寻找其间的有机联系,确立这些知识在结构上的整体性,最终形成知识体系。因此,这套“方法论系统”是隐含于符号之中的“认知知识形式”,正如赫斯特所言,这是“最有价值的知识”[5]。有了这一知识形式的存在,人们才能化知为识、转识成智。所以说,知识的内在逻辑才是知识具有认识功能的根本原因,它既是构成知识的法则,也是认识的起源和目的。认识活动的逻辑起点是核心素养之关键能力中知识获取能力的来源,也是课程标准对认识思路界定中“学科本原”的内涵。

2.认识论中的逻辑统一

认识论回答的是“知识得以认识的可能条件”的问题,关注的是认识的发生机制。为了更好地研究各门学科的认识论问题,皮亚杰打破近代认识论专注于语言和逻辑分析的传统,将认识论引入心理学领域,创立了“发生认识论”。发生认识论认为认识是个体对现实的一种心理适应,其核心是认知结构及其形成机制[6]。所谓认知结构,就是存在于认识主体大脑中的知识结构,是客体知识经主体认识、加工、转化后所形成的主体属性的知识形态,其内容既包含客观知识本身,也包含个人认知加工的结果。作为认识活动中可迁移的图式,认知结构是客观知识得以转化为主体性知识的关键,认识主体通过认知结构的同化和顺应两种思维活动实现自身的认知发展。

既然认知结构是知识的一种结构形态,其三要素的内涵也有了主体性的变化:“符号”是指知识的符号化——抽象为语言和符号存在于主体大脑中的客观知识的本体,是“关于世界的知识”;“逻辑”是指知识的认识逻辑——客体逻辑与主体逻辑的统一体,认识逻辑即认识的规律,是“认识世界的知识”;“意义”是指知识的主体意义——主体通过认知和实践对客观知识进行重构而建立起来的,在思想、精神和价值方面的理解,是“加入世界的知识”。因此,“认识思路”即是认知结构中的“逻辑”成分,它指向了消解主客二元对立的逻辑统一,要求学习主体在认识知识的过程中构建起自己的认识逻辑(规律),形成认识世界的思维认知能力。认识活动的逻辑交点是核心素养之关键能力的要求,也是课程标准对认识思路界定中关于“认识”的内涵要求。

3.学科论中的认知实践

学科论回答的是“学科的本质、构成、价值和意义”的问题,关注的是学科领域知识的研究对象、研究方法及学科体系。学科核心素养是通过学科知识的学习而形成的,但由于学科知识与学生的认识两者有着不同的结构逻辑,学科课程专家在尊重学科知识客观逻辑的同时,按不同阶段学生的总体认识规律进行了调适。所以,学科实质上是“主体为了发展的需要,通过认知结构与客体结构的互动而形成的具有一定知识范畴的逻辑体系”[7],是为解决认识论中主客二元逻辑对立问题的产物。因此,布鲁纳在强调学科结构的同时,主张发现学习,注重知识的认识和获得过程,而不是结果[8]。可见,对于知识的认识或学习,学科论所倚重的是认知性实践中认知逻辑进入学科逻辑的方式。

认识过程是认识发生前针对认识对象所确立的认识方向、路线、方案、法则的展现过程[9]。“两次倒转”教学机制认为,学生的认识过程实际上经历了两次倒转:第一次倒转是把学科知识的发展史倒转过来,先认识教材中的现代知识;第二次倒转则是把教材知识倒转回去,按科学家发现学科知识的方式经历知识的形成过程[10]。传统的学科教学往往只实现了第一次倒转,发掘了现代学科结构,停留在符号化知识及其工具价值层面。要完成第二次倒转,就必须带领学生进入知识的社会历史实践,对学科知识的产生追根溯源,寻找认识的方向和路线,发现认识的工具、方法和方案等等,并将整个过程“程式化”。认识活动的逻辑过程是核心素养之关键能力从思维认知能力转向认知实践操作能力的过程,同时也是课程标准对认识思路界定中“认识过程”的内涵。

二、基于认识思路结构化的化学教学设计

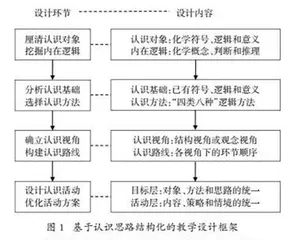

基于认识思路结构化的化学教学设计应从认识对象、认识方法、认识路线、认识活动四个方面进行,具体的教学设计框架如图1所示。

1.厘清认识对象,挖掘化学知识的内在逻辑

认识对象即知识构成的三要素:符号、逻辑和意义,但由于逻辑连接并规定着符号和意义,因此挖掘知识的内在逻辑成为厘清知识结构的关键,也是基于认识思路结构化的教学设计的首要任务。对于由课程专家精心挑选的化学知识,不管是陈述性知识还是程序性知识,背后必定都蕴含着化学学科知识的逻辑形式——概念、判断和推理。在传统的化学教学中,化学知识通常被分解成一个个“知识点”呈现,学生难以发现知识背后的逻辑联系,也就难以通过上位的学科思想、观念和方法对其进行统整而实现知识的结构化与系统化。这也是学生在面对陌生情境中的化学知识时难以利用已有知识去发现、理解和应用新知识的根本原因。

化学知识的内在逻辑就是化学知识背后的化学概念,以及由概念组成的判断、由判断组成的推理。挖掘这些内在的逻辑,一方面要建立起层次清晰的概念结构,即在准确理解概念的基础上建立起概念之间的结构联系,这是进行判断和推理的物质基础。如“离子反应”概念涉及电解质、电离、溶解性、氧化还原反应等诸多概念,只有理解了这些关联概念并厘清了它们之间的关系,才能准确认识离子反应概念的本质,进而作出恰当的判断和推理。另一方面要建立起严密的判断和推理逻辑。判断是对概念之间的关系和功能的反映,推理则是根据已知判断推出新判断,从已知推出未知的逻辑形式。这两种逻辑的严密性,决定了能否将知识恰当地应用到陌生情境中。如“元素周期律”教学中,利用“元素位置反映原子结构”和“原子结构决定元素性质”两种判断,推理得出陌生情境中“同周期或同主族元素性质递变规律”。

2.分析认识基础,选择化学知识的认识方法

学生的已有认知结构是认识新知识的基础。在传统的化学教学中,常常因缺少对认识基础的准确分析,导致教师所给出的学习材料与学生的认识基础不匹配,使得学生在认知冲突产生后,头脑中原有的知识结构无法同化和吸纳新知,又不知该如何对原有知识结构进行改造和重组去顺应新知,这是由主客逻辑矛盾或对立造成的。所谓主体逻辑就是头脑中的先学知识逻辑的主体化反映,客体逻辑即新知识逻辑,两者的对立实质上是新旧知识逻辑的冲突。解决主客逻辑矛盾的关键就是通过转变或优化认识方法来修正原有的认知结构。而知识的逻辑形式都是经过分析和综合、抽象和概括、比较和分类、系统化和具体化等“四类八种”逻辑方法形成的。例如,一个化学概念的形成需要对物质及其变化从宏观表象到微观本质的各部分属性有清晰的认识,这必然要经过分析与综合、抽象与概括的过程;一个化学判断的成立需要对化学概念间的逻辑关系进行确认,这必须要经历比较与分类的过程;化学推理也必然要通过系统化和具体化的方法来建立。因此,在教学设计中需要认真思考已有认识与新认识对象之间可能存在的逻辑矛盾,选择恰当的逻辑方法来促进新旧逻辑的统一。

以“离子反应”为例,高一阶段初学这一概念时,许多学生不理解“为何钠离子与氯离子不会反应生成氯化钠”。学生已有“化学反应”概念,已有“有新物质生成就会发生反应”判断。当学生以原有逻辑来推理,就会得出“氯化钠是新物质,所以钠离子与氯离子会反应”的结论。而新知涉及的概念有“电解质”“电离”,内含“电解质会电离成离子,离子发生结合造成浓度减小才会发生反应”的判断和推理。可以看出,新旧逻辑矛盾在于对“什么是新物质”的界定,进一步分析就是学生原有认识中对物质的表征停留在宏观和符号层面,缺少微观层面的认识。要解决这些认识冲突,教师就需要在认识方法上进行思考和设计,如将“物质的电离、离子的结合”具体化在溶解性、导电性、浓度的变化上,并从宏观现象、微观原因和符号变化等多个角度对其进行分析,然后综合各部分分析获得“离子反应的本质”,进而概括得到“离子反应的条件”,最终抽象出“离子反应”概念,再通过分类和比较的方法梳理离子反应与其他反应类型的关系,最后通过系统化的方法将离子反应与相关概念进行逻辑关联,形成整体结构,促成学生对离子反应的全面认识。

3.确立认识视角,构建化学知识的认识路线

所谓认识思路的结构化,就是引导学生形成稳定的认识思维,使学生能够按照一定的方向和路线科学地完成认识活动。一方面,要有明确的认识方向,即认识物质及其变化规律的视角。另一方面,要有清晰的认识路线,即认识物质及其变化规律的程序或路径。化学认识视角的确立和划分可按以下两种方法进行:一是根据知识的构成要素,划分为符号、逻辑和意义三个认识视角。这种划分方法既确保了认识的完整性,也内涵了不同的认识要求。符号视角体现了知识辨识层面的认识要求,逻辑视角体现了知识理解应用层面的认识要求,意义视角体现了知识价值层面的认识要求。二是根据知识所蕴含的化学思想、观念和方法进行提炼,因为这些思想、观念和方法是学科专家依据知识逻辑提炼出来的具有高度统摄性的认识规律。例如,在离子反应认识中,可根据“宏—微—符”三重表征思想划分为宏观、微观、符号三个认识视角,从离子反应的宏观现象到离子反应的微观本质,再到离子反应的符号表征(离子方程式),最终形成对离子反应深入而全面的认识。

认识路径的规划与构建是根据知识的“两次倒转”认识内涵,对从现实到历史的认识过程进行科学合理的规划。具体表现为对既定认识视角下认识环节和内容的安排,包括宏观规划和微观计划两个方面。宏观规划是对不同认识视角的先后顺序进行安排,一个认识活动通常会涉及多个认识视角,这些视角之间又存在密切的逻辑联系,需要根据实际情况进行合理规划。微观计划是对某一视角下的认识环节进行排序,每个视角有其特定的认识目的和要求,要根据知识自有逻辑和期望学生形成的认识逻辑环节、步骤和内容进行安排。例如,离子反应的视角路线及微观视角下的环节路线可作如图2所示的安排。