指向核心素养的初中物理问题链及其设计

作者: 胡森 黄坤

摘 要 将教学内容及知识目标要求转化为具有关联性、系统性和层次性的问题链,以“问题”驱动学生进行学习活动,在解决问题的过程中达到课程教学目标,是核心素养视域下中学物理教学的重要方式。文章详细阐述了问题链的概念、层次结构及其基本特征,从深度学习的能力培养角度分析阐述了问题链的层次与核心素养目标的对应关系,并结合教学过程提出了核心素养视域下初中物理课堂教学的导入型、探究型和迁移型三种类型问题链的设计策略。

关 键 词 学科核心素养 问题链设计 初中物理教学

胡森,黄坤.指向核心素养的初中物理问题链及其设计[J].教学与管理,2023(34):37-40.

《义务教育课程方案和课程标准(2022年版)》的颁布,标志着基础教育阶段“核心素养”本位的教学改革已经替代“知识本位”的教学而成为主流,核心素养已成为基础教育阶段引领教学变革的重要引擎[1]。核心素养下的初中物理教学越来越注重提升学生运用物理学科思想解决问题的方法和迁移应用的能力,发展基于证据推理和模型建构的思维方式,形成内在学习动机、正确的科学态度与价值取向[2]。而问题链驱动的课堂教学以问题为线索,通过创设真实的问题情境让学生带着问题主动地思考、深入地挖掘,能有效激发学生的学习兴趣、掌握学科核心知识,提升学生审辨思维、问题解决、学术意念等高阶能力,是培养物理学科核心素养的重要途径[3,4]。立足课堂本身,有效设置问题链,促进学生良好科学思维的形成,培养学科核心素养,这符合当前基础教育改革的预期,为当前中学物理教学提供了新的思路。

一、问题链的层次及其与物理学科核心素养的关系

“问题链”指的是教师根据教学内容和学生已有的知识基础,针对学生学习过程中可能产生的困惑设置一系列问题,以问题来驱动学生进行思考、围绕问题展开讨论、研究[5]。“问题链”通常由一组有中心、有序列、相对独立而又相互关联的问题构成,层次鲜明且具有系统性,问题难度一般随着课堂教学的深入和学生掌握的情况逐渐提升。

问题链教学指的是将问题作为思维主线,以问题引导、驱动学生进行仔细观察、深入思考、经历探究、有效迁移以解决实际问题的的高阶思维过程[6]。物理学是一门以实验为基础的自然科学,通过科学观察、实验探究、推理计算等形成系统的研究方法和理论体系[7]。初中物理教学内容与生活实际紧密相连,以具体事实、鲜活案例和生活经验等引导学生完成基本物理概念的建立和规律的形成,并帮助学生将所学知识应用到实际生活中,强调知识的应用与实践。

根据初中物理教学的特点和学生思维活动的过程,我们围绕着“是什么”“为什么”“干什么”这三个层次进行问题链的设计。其中,“是什么”是问题链的起点,它对应着课堂的导入,以观察描述现象、了解事实经验、激发认知冲突等开启物理学习活动。“为什么”是“问题链”设计的核心,对应着新课教学阶段,也是新课教学的关键过程。在这一阶段,学生在教师的指导下经历探究过程,运用科学思维与方法解决物理问题,完成对物理概念、规律等的探索。“干什么”是所学知识的巩固与应用,对应着课堂的巩固提高阶段,意味着知识的迁移与应用。伴随着三个问题层次的推进,课堂教学逐渐进行,学生对于物理概念、规律的认识也不断地深入,其学科核心素养也逐步在发展与养成。从课堂实施的角度来看,“是什么”“为什么”“干什么”这三个问题层次恰好对应于课堂的导入、新课教学环节和知识巩固与应用三个环节,问题链的类型则对应为导入型问题链、探究型问题链和迁移型问题链[8]。

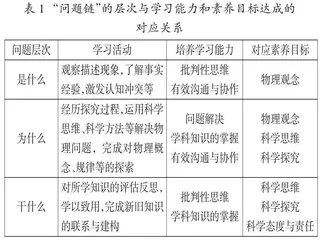

根据美国大企业联合会(The Conference Board)等国外权威机构关于学习能力的剖析,结合物理学科的实际,学者们将物理学科学习能力阐释为核心物理学科知识的掌握、批判性思维、问题解决、有效沟通与协作等四个方面[9]。不同的问题层次对应着不同层次学习能力的培养,也与物理学科核心素养中物理观念、科学思维、科学探究、科学态度与责任四个维度的不同方面存在着对应关系(见表1)。

二、初中物理问题链的基本特征

结合初中物理教学的特点,从思维认知能力培养的角度归纳分析指向学科核心素养的问题链应具有如下基本特征[10]。

1.聚焦性

初中物理知识点虽多但相互关联,章节内容一般都是围绕着一个或几个核心知识点展开。比如,人教版初中物理八年级下册第九章“压强”一章中,压强是本章的核心概念,压力、液体压强、大气压强都与压强紧密关联,构成本章的核心内容。聚焦章节核心知识点构建的问题链保障了知识的系统性,有助于学生形成整体性的知识框架,从而能更加有效地形成物理观念。教师在进行问题链设计时,可对章节教学内容进行分解、整合与重组,首先确定核心知识是什么,然后再明确核心知识点关联什么,在此基础上设计核心问题与其他问题,将核心知识点进行分层,梳理为聚焦性的问题链。

2.情境性

物理学源于生活和社会实践,创设真实的物理情境有利于提升学生的学习热情,激发其探究物理问题的兴趣,帮助他们客观地认识物理世界。在设计初中物理教学问题链之前,教师可以选择一个符合教学内容的情境,可以是生活中的物理现象、新闻报道、物理学史、趣味实验等。问题情境以既符合初中学生的认知基础,又能引起学生震撼或激发学生认知冲突为佳。比如,“压强”这一节的教学引入,可以采用最近的新闻报道:在某市的冰冻河面上,一名男童在冰面玩耍时不慎踩破冰面掉进河中,一名见义勇为者在冰面上平放一长木板,然后走上木板接近落水儿童并把他拉了上来。提问:为什么大人体重更重,但站在长木板上却不会踩破冰面呢?从认知冲突入手,再引导学生逐渐建立“压强”的概念。问题链的设计应符合认识逐渐上升的规律,从生活情境出发,到物理知识的解析,再到物理模型的建构,最大限度地发挥物理情境的教学功能。

3.递进性

问题链下设计的系列问题从简单到复杂,从现象到本质,从理论到应用,从低阶思维向高阶思维递进,循序渐进地促进学生的物理学习。问题与问题之间结构层次分明并有充分的衔接,形成环环相扣、问问相联的问题链。比如,在“大气压强”这一节的教学中,为验证大气压强的存在,教材采用了覆杯实验。教师采用空杯和装满水的杯子进行对比实验,同时提出如下问题:将硬纸片平放在玻璃杯口,用手按住再倒置过来,松手以后可以发现什么现象?将杯中装满水,仍然用硬纸片盖住玻璃杯口,用手按住并倒置过来,如果松手又会发生什么现象?观察完现象之后,提问学生,现象产生的原因是什么呢?是什么力使得装满水的玻璃杯口下的硬纸片不会掉下来呢?在这样的问题链中,不断激发学生的思考,让其学会分析真实情境的方法,体验分析与解决问题的思维过程,提升进行情境迁移、解决物理问题的能力。

4.探究性

科学探究学习是提高学生学科核心素养的一种重要而有效的途径。通过问题链,引导学生对物理规律和现象进行深入探究,经历科学探究过程,掌握科学思维方法与能力,提升学科核心素养。这些问题围绕科学探究的要素而设计,通常会涉及问题的提出、方案的设计、实验数据的分析和解释等。比如,在探究“影响滑动摩擦力大小的因素实验”时,教师可以设置如下问题:观察生活实例,猜想滑动摩擦力大小可能与哪些因素有关?如何设计实验来探究滑动摩擦力的大小与这些因素的关系?你认为实验结果说明了什么?得出了怎样的结论?还有哪些需要进一步讨论的问题?通过问题,引导学生自主、独立地发现物理问题并开展探究活动,以达到锻炼思维、发展智力、促进学生不断构建自身知识结构、提升科学探究能力的目的。

三、基于核心素养的初中物理课堂问题链设计

基于上文对于问题链层次结构和初中物理教学特点的分析,按照初中物理课堂教学过程的推进,问题链的设计可以分为导入型、探究型和迁移型三种类型。

1.以“问题—情境”为策略的导入型问题链

课堂伊始,教师以“问题—情境”策略(如图1)创设导入型问题链,聚焦问题层次中的“是什么”。它旨在引导学生通过观察自然现象、生活实例和课堂演示实验等,让学生进入与本节课所要学习的主题相关的场景,达到认识物理问题的起点。问题描述的场景应当有一个显著的特征,即包含与学生已有的认识、观念相冲突的事件。学生走进物理课堂之前,大部分物理知识基于生活经验已经存在,导入型问题描述的情境通常源于学生的已有生活经验和认知层次,有意设计出乎意料或者以往的经验无法解释的现象,以此让学生产生新、旧知识结构间的认知冲突,激发学生的好奇心和求知欲,为接下来接受新知识做好准备。导入型问题链围绕着“是什么”的问题层次展开,其提问模式通常为:观察到了什么(与事实经验相符的现象)?为什么(学生可通过旧知识结构解释的问题)?又观察到了什么现象呢(通常为事实经验相悖的现象)?为什么会产生这些现象(本节内容将要学习探究的内容)?

导入型问题链可有效明确和聚焦物理学科中的核心概念和问题,引导学生通过语言描述现象,运用科学思维来解析问题且产生新的疑惑,促使学生建立新旧知识之间的关联和新知识体系的创建,并且可以让学生意识到物理学科对于解释自然现象和解决实际问题的社会价值和意义。从物理学科核心素养的培养来看,导入型问题链能帮助学生建立物理知识体系,初步培养学生的物理观念。

2.以“建构—归纳”为策略的探究型问题链

课堂教学中,基于“建构—归纳”策略(如图2)创设探究型问题链,帮助学生厘清问题层次中的“为什么”。学生意识到前认知的不足,且明晓学习任务后,随即进入物理问题解决分析阶段。根据新课标、新课改的要求,此阶段倡导以科学探究的方式进行教学。为加速学生同化或顺应的认知过程,教师需根据物理学科知识间的联系和学生的认知逻辑对探究学习内容进行解构,设计出有逻辑关系、有任务驱动的探究型问题链,建立物理概念,呈现物理规律。探究型问题链引导学生挖掘知识背后的内在联系,体验科学探究过程,发展科学探究技能,并在科学探究中归纳、总结得到结论,从而建构新的知识体系。

探究型问题链为学生搭建从“浮于问题表面的浅层理解”状态进入到“理解深层次规律”状态的阶梯,驱动学生经历科学探究的全过程。在此过程中,学生领悟科学研究的思维与方法,发展科学探究相关能力,体验科学探究的乐趣,养成实事求是的科学态度和勇于创新的科学精神。可见,科学探究是帮助学生达到“透过现象看本质,搞懂问题核心”学习状态的有效途径。

由于探究主题不同,其提问模式也会有所区别。接下来以初中物理“流体压强与流速关系”一节为例来说明探究实验和问题链的设计。为更形象直观地探究气体压强与流速关系和解释物理原理,课堂中设计吹风机吹管中小球的实验,以探究“气体压强与流速的关系”(如图3)。

实验探究过程:在平放于桌面两端开口的透明玻璃管左端放置一个小球,用吹风机在右端垂直于管口方向向下吹风,观察小球的运动情况,如图3(a)所示。然后在从上到下并排的三个玻璃管中分别放置小球,在最上端玻璃管右端垂直于管口方向向下吹风,观察三个小球的运动情况,如图3(b)所示。

问题链设计:一根管中放置小球,在吹风机吹风时,管内小球如何运动?小球为什么向右端运动呢?小球所受力的情况如何?为什么空气对小球左侧的压力大于右侧?为了能进一步研究气体压强与流速的关系,实验方案该如何设计?为什么要用到三根玻璃管?吹风机吹风时,管内三个小球如何运动?三个小球都会向右端运动,但飞出先后顺序为何不同?哪个小球所受向右的合力最大?最上端和最下端管口处吹风的速度哪个大,压强哪个大?气体压强与流速之间的关系是什么?一连串的问题链突出了实验方案的设计思路,驱动了学生的探究过程,引导了学生从物理现象的观察到物理原理的思考,再到物理结论的形成。

3.以“整合—应用”为策略的迁移型问题链