新农科背景下生物化学实验线上线下混合教学模式构建

作者: 于虹漫 杜晓翠* 肖继坪 陈疏影 字淑慧

摘 要:在新农科建设背景下,课程教学创新是培养新时代高素质农业人才的有效途径。基于强基础、增能力、提素质的新农科教育改革思想指导,作者以云南农业大学生物化学实验课程为例,结合课程现状,深入分析教学面临的困境,确立课程改革目标,开展线上线下混合教学模式的探索与实践。研究表明,线上线下混合教学模式在提高学生自主学习能力,培养学生的创新思维和科学素养,价值引领和品格塑造等方面均有积极作用,可为其他实验课程改革提供参考。

关键词:新农科;生物化学实验课程;混合式教学;课程改革;人才培养

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2025)01-0033-05

Abstract: Under the construction of new agricultural science, curriculum teaching innovation is an effective way to cultivate high-quality agricultural talents in the new era. Based on the guidance of the new agricultural education reform idea of strengthening the foundation, enhancing the ability and improving the quality, the author takes Biochemistry Experimental Course of Yunnan Agricultural University as an example, combines with the current situation of the course, analyses the teaching dilemmas in depth, sets the curriculum reform objectives, and explores and practices the blended teaching mode of online and offline. The study shows that the online-offline blended teaching mode has positive effects on students' independent learning ability, innovative thinking and scientific literacy, value leadership and character building, etc., which can be used as a reference for the reform of other experimental courses.

Keywords: new agricultural science; Biochemistry Experimental Course; blended teaching; curriculum reform; talent development

新农科建设是中国在新时代背景下提出的一项重要战略举措,旨在通过创新农业科技、培育新型农业人才、推动农业产业结构调整和优化,为乡村振兴和农业强国建设提供有力支撑[1-2]。面对新农业、新乡村、新农民和新生态,我国高等农林教育迫切需要创新发展。2022年《新农科人才培养引导性专业指南》(以下简称《指南》)的印发,为加快推进新农科建设,深化农林教育供给侧改革提供了新思路[3-5]。

在新农科建设发展的背景下,立足课堂教学改革,调整和优化专业设置与课程体系,是培养适应新时代农业发展需要高素质人才的有效途径,为此,涉农高校着力推出一系列课堂教学改革方案。线上和线下混合教学模式是现代教育的一大趋势,它结合了线上教学的广泛性和灵活性以及线下教学的互动性和实践性,为学生提供一个多元化的学习环境,业已为很多课程课堂教学改革所采用[6-8]。

生物化学实验是涉农高校为农学、园艺、植保和生物技术等专业开设的一门专业基础课,对于培养学生的基本技能、增强实践能力、培养创新精神等方面具有重要意义。为了更好契合《指南》提出的强化基础、增强能力、提高素质的教育改革指导思想,现就云南农业大学(以下简称“我校”)生物化学实验课所面临的教学困境、线上线下混合教学模式构建策略、路径等方面开展了广泛而深入的思考与实践,以提升信息技术支持下的课堂教学质量,并为践行有效教学、创设高效课堂、探索教学创新和打造一流课程提供参考。

一 课程基本情况

生物化学实验是面向我校生物技术专业开设的专业基础课程,本课程从2000年开课,现已开课25轮,授课学生人数1 500余名,课程总学时为32学时。教学内容涉及生物分子的分离制备技术、层析技术、电泳技术、分光光度技术和生化分析技术等。通过本课程的学习,学生熟练掌握基本的实验原理和实验技能,培养基本的科研思维和科研素养,提高其实践能力与创新能力,为后续课程学习、科研项目开展等打下良好基础。

二 教学困境分析与课程改革目标

(一) 教学困境分析

传统生物化学实验教学模式是以教师为主体,学生被动接受知识。通常采取“先讲后做”的方式来开展教学,即教师讲解完实验内容后,学生开始实验操作,最后完成实验报告。这种教学模式注重知识的传授,虽然取得了一定的教学效果,但却忽视了学生在课堂上的主体地位与学生个体间的差异,忽视对学生的能力培养和价值引领,具体表现如下。

1 课前预习的有效性不足

在课前,学生按照教师的要求,结合实验指导,完成所谓的预习报告,即将指导书上的实验目的、原理、方法等内容抄写一遍。经分析,造成这种预习流于形式的原因,有以下几方面:学生对阅读文字性教学材料的积极性偏低;学生缺乏学习主动性,且没有有效的监督机制;生化实验知识点抽象晦涩,学生缺乏独立思考的广度和深度,导致对实验原理、操作技术的理解与掌握不充分。

2 学生课堂参与度不高

由于课前预习的有效性与针对性不高,导致课堂上学生的思路无法与教师的讲解同步,对教师提出的问题来不及深度思考,不能对实验结果做出预判,更不能对实验结果做出合理的解释与分析,常常是在一知半解的情况下开展实验操作,造成实验结果不佳,甚至无法完成实验,所以,传统教学模式下的课堂,学生的参与度不高,常常是教师的独角戏,这对培养学生发现问题、分析问题及解决问题的能力是极为不利的。

3 价值引领缺失

课程思政建设是落实立德树人根本任务的关键环节,是全面提高人才培养质量的重要手段,对学生的价值观塑造、思想启迪都产生深远影响[9-10],但传统模式的教学常常是重视知识传授和技能训练,而忽视了对学生思想的引领和价值的塑造,这对在新农科建设背景下,培养学生“大国三农”情怀、服务农业农村、建设美丽中国的使命是背道相驰的,不利于学生的全面发展。

4 课程考核方式单一

传统教学模式下,课程成绩评定由期末考试成绩(30%)与平时成绩(70%)两部分组成,平时成绩主要包括对考勤、实验结果(原始数据)、实验报告的考核。虽然过程性评价占比较高,但主要针对实验结果和实验报告的考核。这种偏重实验结果的考核,会导致学生常常纠结于实验结果的对错,而忽视对实验过程和实验理论的深度思考,有些学生发现结果与其他同学不同,径直篡改原始实验记录;关注对实验报告考核,会引发不同学生的实验报告千篇一律的情况,即使有结果分析与讨论的内容,也都是众口一词,体现不出个性化和深入反思。因此,这一模式下的课程评价体系过于简单,无法实现考核的科学性与客观性。

有鉴于此,传统教学模式不利于培养具有“厚基础、强能力、高素质”的新农科人才,不能契合《指南》提出的教育改革指导思想,因此,亟待改进和完善。

(二) 课程改革目标

随着互联网、信息技术、人工智能的快速发展,线上线下混合式教学已成为教学研究和实践的新型教学形态[11-12]。它是线上和线下两种教育教学方式的优势互补,在传统的线下教学无法充分满足学生学习需求的基础上,线上教学能够进一步地丰富学生的学习形式,满足学生更高层次上的学习资源需求,因此,该模式具有激发学生学习兴趣,开拓学生学习思维,拓展学生学习视野,提升学习的效率和质量的作用,已成为教育发展的必然。在新农科建设发展的背景下,为了培养适应新时代农业发展需要的高素质人才,教学团队确定了线上线下混合式教学改革的目标与思路为:①提升学生的自主学习能力,让学生忙碌充实;②强化学生的课堂主体地位,让课堂活跃高效;③融合有情有义的思政元素,让课程温暖有力;④建立多维度课程评价体系,让考核科学客观。

三 构建线上线下混合式教学模式的策略与路径

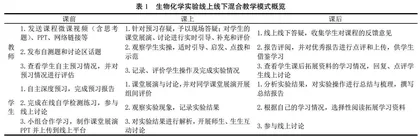

基于以上课程改革目标,教学团队构建了生物化学实验混合式教学模式,教学活动基本框架见表1。

(一) 搭建线上SCOP平台,营造有温度的自主学习空间

线上线下混合式教学的开展离不开可集成丰富教学资源的线上平台,教学团队制作了微课视频、PPT课件,建有习题库、文献库、热点话题库和操作细节图片库等,通过视频、在线练习、话题讨论和知识拓展链接等形式呈现,以下是教学团队利用对分易线上SCOP 平台所提供教学资源的种类,及其对学生自主学习的引导策略与保障路径。

1 微课视频

教学团队根据自编的生物化学实验教程和教学大纲,利用Microsoft Powerpoint软件录制了微课视频,从实验背景、实验目的、实验原理、实验设计、操作流程和操作注意等方面做了详细讲解,在课前推送给学生观看学习。微课视频短小精悍(时长在5~10 min),内容针对性强,便于学生利用碎片时间进行自主学习,为学生课前预习及课后复习创造条件。在视频中,教师围绕教学内容,凝练出若干个具有引导性和思辨性的思考题,引导学生充分思考,为学生的自主学习与独立思考提供了支点,因此,提高了预习的有效性与针对性,也为线下开展高效的翻转课堂提供可能。

2 自学练习测验

通常设置课前学习环节。教师根据微课视频的知识点以及其中蕴含的思政元素,精心设计自学检测练习题。测验的形式以选择题、判断题等客观题为主,内容侧重于知识与技能的考查,也有少部分题目是针对情感、态度和价值观的考查。学生可在截止时间期限内(一般为1~2周时间)完成检测,系统会自动给出成绩与参考答案。这种学完即测的教学资源,既方便学生根据测验结果及时进行查缺补漏,也为教师及时了解学生的自学效果与情况提供依据,提高了师生之间信息反馈的及时性。

3 知识链接

可用于学生的课前和课后自主学习,主要是分享生物科学的最新进展与前沿动态,以拓宽学生的视野,开阔学生的科研思路;分享实验仪器操作视频,以利于规范学生的实操,提高学生的实验技能;分享科学家的学术造诣、科学视野及其背后的家国情怀,在学生心中厚植科学精神和科学家精神,用新时代科学家精神铸魂育人,发挥本课程在立德树人中的助推作用。

4 讨论

适用于学生课前和课后学习。在设计讨论话题时,可以从实验相关的生活常识、原理知识、实验技能和情感价值观几个层面出发,提升学生思考的深度和广度,强化了课程的高阶性和育人功能。有些话题源自生活常识,比如在“影响酶作用的因素”实验中,讨论话题为:实验材料能不能选择干种子或吸涨期的种子?为什么?有些是基于实验原理,比如在“双缩脲法测定谷物蛋白含量”实验中,讨论话题为:在实验过程中,如果先加KOH,后加入无水乙醇,对蛋白含量的测定有何影响?有的是关于实操细节,比如在“氧量法测定CAT活性”实验中,讨论话题为:反应管口涂凡士林的意义是什么?应该如何操作?还有的话题是出于拓展阅读文章,比如“北京协和医学院纪念吴宪先生创建生物化学系100周年”,讨论话题为:吴宪先生的生平对当代大学生有何人生启示?话题讨论通常是在课后线上进行,有时候教师可结合线下教学情况,把线上话题延伸到线下课堂,同样可以很好地激发学生的热烈讨论,调动学生的参与热情,对构建有情怀的高效线下课堂有推动作用。