传热学反问题课程体系本研贯通式一体化建设

作者: 任亚涛 何明键 高包海 齐宏* 刘彬

摘 要:本研贯通式一体化建设对于增强本研课程的有效衔接,促进学生的系统与长程培养具有重要作用。该文以哈尔滨工业大学能源动力类专业传热学反问题课程体系为研究对象,介绍其本研贯通式一体化建设的主要成果。从课程内容、实验平台、教材体系和教学团队建设等多个方面分析传热学反问题课程体系的建设成效。分析发现,传热学反问题课程体系的本研贯通式一体化建设有利于授课教师厘清本科生与研究生课程之间的侧重点,进一步增强本研课程的有效衔接,提高学生知识、能力、实践和创新的系统训练和长程培养成效。

关键词:本研一体化;传热学反问题;传热学;虚拟仿真实验;新工科

中图分类号:G640 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2025)02-0044-04

Abstract: The integration of undergraduate and postgraduate is beneficial for the effective articulation of undergraduate and postgraduate courses. Besides, it plays an important role in promoting students' systematic and long-term training. In this paper we focus on the course system of Inverse Heat Transfer Problems in energy and power major in Harbin Institute of Technology. The main achievement of the integration of undergraduate and postgraduate system is introduced from the aspects of course content, experimental platform, teaching material system, and teaching team. It was found that the integration construction of the course system of Inverse Heat Transfer Problemsis helpful for teachers to clarify the emphasis between undergraduate and postgraduate courses. In the meantime, it is helpful to further enhance the effective connection between the undergraduate and postgraduate courses. Most importantly, it could improve students' knowledge, ability, practice, innovation system training, and long-term training effectiveness.

Keywords: integration of undergraduate and postgraduate courses; Inverse Heat Transfer Problems; Heat Transfer; virtual simulation experiment; emerging engineering education

为应对新一轮的科技革命与产业变革,2017年以来,教育部开始持续积极推进新工科建设相关的研究与实践。新工科建设提高了高校在培养实践能力强、创新能力强、具备国际竞争力的高素质复合型人才方面的要求[1]。在此背景下,对现有课程体系的改革势在必行。

传热学是研究热量传递的科学,在包括航空航天、电工电子、建筑和生物医学等多学科及领域内都有着广泛的应用[2-3]。因此,传热学及其相关课程体系的进一步改革对于上述领域高素质人才的培养至关重要。哈尔滨工业大学传热学课程被评为国家精品课程(2008年)、国家级“精品资源共享课”(2013年)及哈尔滨工业大学SPOC在线课程(2015年)。然而,该课程教学内容大多只围绕热量传递的基本理论、基本定律及基本计算方法开展,忽略了传热问题中重要的一项与工程实际中常见的测量问题相关的基本内容:传热学反问题。

传热学反问题是指利用系统中可测量的部分热信息(温度、热流等),对系统内部特征、物性或边界条件等无法直接测量的信息进行反演的问题[4]。也就是说,与传热学正问题相对应,传热学反问题是通过测量易获得的部分信息,推测系统不易或无法直接测量信息的一种方法。例如通过测量材料表面的温度获得材料的导热系数、比热容等物性[5];通过测量穿过样品表面的辐射信号获得样品内部颗粒系统的粒径分布及光学性质[6];通过测量材料表面的温度变化判断材料内部是否有缺陷[7]等问题。可以看出,传热学反问题存在于工程应用的方方面面。传热学反问题相关课程作为传热学的重要补充对于完善传热学教学体系具有重要意义。

传热学及相关课程在能源动力类专业学生的培养过程中占据着重要的地位。因此,为进一步提升其教学效果,近年来,各大专院校针对其开展了一系列相关的改革与创新。目前,相关尝试主要从教材建设[8]、考核模式[9]、教学模式[10]及实验教学[11]等方面展开。其中,西安交通大学充分利用其传热学课程在国内的领先地位,尝试采用MOOC大规模开放在线课程的模式,扩大该课程的受众面,使更多的学生受益于更优良的教学资源,并取得了良好的效果[10]。重庆大学采用关联式教学方法对能源动力类的专业核心课程进行了改革[12]。主要在考虑各课程内容与知识点的基础上,建立各课程之间的关联教学模式。然而,传热学反问题课程体系的相关研究与尝试尚未见报道。

除此之外,本研贯通培养模式近年来受到了越来越多的关注,其优势在于综合考虑了本硕博三个阶段的教育,有利于人才的持续、深入培养。因此,近年来逐渐成为高校培养拔尖创新型人才改革的重要方向与途径[13]。对于教学体系来说,本研贯通意味着将本科生与研究生的相关课程有机结合,整合课程资源,形成本科阶段与研究生阶段课程内容的有效衔接的贯通式一体化培养模式[14]。推进本研贯通培养模式有利于授课教师厘清本科生与研究生课程之间的侧重点,进一步增强本研课程的有效衔接,促进学生知识、能力、实践和创新的系统训练和长程培养,具有重要的教学意义[15]。

基于以上背景,本文介绍了哈尔滨工业大学能源科学与工程学院传热学反问题课程体系的本研贯通式一体化建设情况。主要从课程基本信息、实验教学平台、教材体系、教学方法和教学团队建设等方面具体展开。

一 传热学反问题课程体系

(一) 课程基本信息

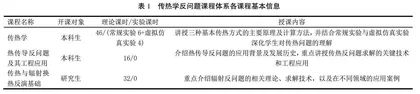

传统传热学教学体系中,通常只开设面向本科生的传热学与面向研究生的高等传热学与数值传热学。然而,作为传热领域的重要基础理论与工程应用方向,传热反问题相关的课程却较少开设。因此,为进一步完善传热学的本研课程体系,经过多年的发展,逐渐开设了以传热学为基础的,包括热传导反问题及其工程应用(本科生课程)以及传热与辐射换热反演基础(研究生课程)的传热反问题课程群,见表1。其中,考虑到热传导反问题相对简单、直观,因此在本科生阶段开设。而辐射反问题难度相对较大,因此在研究生阶段开设,从而实现传热学反问题由简到难的本研教学体系。除此之外,有效区分了本研阶段的教学内容与教学要点。

表1中三门课程的主要内容及相互之间的相关性如图1所示。传热学作为能源动力类学生的专业基础课程,主要要求学生掌握热能传递的基本理论,并能对简单的工程问题进行计算。主要采用课堂讲解与实验相结合的方式。值得一提的是,除了常规的实验室实验,本课程也建立了虚拟仿真实验平台,使学生对于传热学理论的应用有更形象、清晰的认识。在学习传热学课程的基础上,学生在大三或大四可选修热传导反问题及其工程应用。该课程以工程中常见的与热相关的测量问题为背景,并考虑本科生的理论基础,从较为简单的热传导反问题出发,向学生介绍物性、边界条件、几何结构以及接触热阻等因素的测量与优化问题。除此之外,该课程将介绍梯度算法与智能优化算法两类反问题中必须用到的算法。这部分内容将贯穿本科生的热传导反问题及其工程应用课程,以及研究生的传热与辐射换热反演基础课程,为本课程体系本研一体化的实施提供支持。研究生课程将在此部分内容的基础上,进一步展开,增加广度与深度。与此同时,在反问题方面,增加难度相对较大的辐射反问题以及辐射导热耦合反问题。通过本科生与研究生阶段的学习,使学生对各类传热反问题有一个更加清晰与全面的认识,并可以通过自己编程序的方式解决简单的工程中的传热学反问题。

(二) 课程基本信息

传热学反问题相关课程大多是基础课程,因此公式、算法及推导过程较多,导致课程相对抽象、复杂,难以理解。因此,为帮助学生更加深入地理解相关知识点,并对其有一个更为直观的认识,合理的实验教学必不可少。

哈尔滨工业大学能源动力实验教学中心经过多年的发展,已建立了能源动力大类专业的实验教学体系。侧重学生科研能力、创新实践能力的培养,引入专业和学科的最新发展成果和学术前沿问题。多层次实验教学环节有效协同,强化学生实验技能和创新实践能力的培养,为本研贯通式课程体系的建设提供了强有力的支撑[16]。对于传热学课程,目前针对传热学课程开设三个实验,分别对应热传导、热对流及热辐射三种传热方式。分别是准稳态法测不良导体的导热系数和比热、气体横掠单管表面对流换热实验以及材料表面光谱发射率测量。除此之外,实验教学中心还可完成传热学虚拟仿真实验相关教学内容。目前,虚拟仿真实验平台目前可开展空心砖稳态导热问题及电子芯片散热问题的相关实验。可直观地向学生展示空心砖物性与结构尺寸以及电子芯片有无肋片与肋片尺寸对温度分布的影响情况。虚拟仿真实验一方面可以更加直观地向学生展示传热现象的物理过程,另一方面也有助于学生进一步理解物理现象背后的深层机理。

(三) 教材体系

完善教材体系的建设对于课程的教学效果至关重要。传热学课程作为航空航天、能源动力、材料冶金和建筑工程等传统工程学科的重要基础课程,在教材建设方面已相对完善。其中,由杨世铭与陶文铨编著,高等教育出版社出版的《传热学》(目前出版至第五版,由陶文铨编著[17])被包括哈尔滨工业大学在内的多所高校选定为传热学课程的教材。该教材第五版为“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材,是在第四版基础上修订而来的。该教材第四版是面向21世纪课程教材、普通高等教育“十一五”国家级规划教材及首届国家级精品课程主讲教材。然而,由于目前国内高校传热学反问题相关课程开设较少,因此没有对应的较为权威的教材。因此,本传热学反问题教学团队根据多年相关的教学与科研经验,针对本科生热传导反问题及其工程应用课程,采用密歇根州立大学J.V. Beck等编写的《Inverse Heat Conduction》[18]作为课程教材,该书于2023年已出版第二版[19]。针对研究生课程传热与辐射换热反演基础,本教学团队以多年的研究成果作为部分课程内容,采用团队成员编著的《辐射传输逆问题的智能优化理论与应用》[20]作为主要参考教材。该教材已进入“十二五”国家重点图书出版规划项目以及黑龙江省精品图书出版工程。

(四) 教学方法

在教学方法方面,教学团队改变传统的教师单向灌输,以启发式、探究式、讨论式和参与式教学方法引领学生思辨与学术表达,培养学生的科学研究兴趣。总体上,基于框架式教学策略,通过课堂讲授为学生提供必要的知识框架。在此基础上,将翻转课堂教学模式也引入了传热学反问题课程体系的教学中。翻转课堂通过将教师与学生的角色互换,将学生从知识的被动接受者转变为自主学习者,需要主动构建知识体系[21],从而大大提高学生学习的兴趣,而教师则在此过程中提供指导以提高学生自主学习的能力。相关尝试近年来也取得了良好的效果。本课程体系通过设置专题研究,引导学生根据知识指引开展自主学习、协作学习和探究学习。在此基础上,通过翻转课堂的形式,引发学生自主探索与自主学习,增加学生的学习兴趣,同时为学生研究生期间的科研工作奠定一定的基础。