基于OBE理念提升大学生工程设计与创新能力的教学实践

作者: 张旋 王振

摘 要:针对水污染控制工程教学过程中存在的痛点问题,进行课程内容重构,分层次实施教学,依托网络平台对教学过程实行全过程管理;通过由点及面的渐进式训练,提高学生的工程设计能力;引入专业前沿技术,以科研促教学,培养学生的创新能力;明确课程思政目标,利用课程思政资源和教师的自身示范作用实现多维度育人;构建“可量化、双闭环、多维度”评价和持续改进体系,客观评价课程教学和育人效果,并进行持续改进。经过课程教学创新实践,学生的工程设计能力和创新能力显著提升,课程被评为省级线下一流课程。

关键词:水污染控制工程;教学实践;以产出为导向(OBE);工程设计能力;创新能力

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2025)02-0061-04

Abstract: In order to solve the painful problems in the teaching process of Water Pollution Control Engineering, we adopt five aspects, such as reconstructing the course content, improving the engineering design ability in a progressive way, introducing professional cutting-edge technology and cultivating students' innovation ability, educating students in multiple dimensions through course thinking and politics, and building a "quantifiable, double-closed-loop, multi-dimensional" evaluation and continuous improvement system. After the innovative practice of course teaching, the engineering design ability and innovation ability of students have been significantly improved, and the course has been rated as the first-class course under Shandong provincial level.

Keywords: Water Pollution Control Engineering; teaching practice; Outcomes-based Education; engineering design ability; innovation ability

水污染控制工程作为环境工程专业的一门专业核心课,包括污(废)水的物理处理、生物处理,化学及物理化学处理、污泥的处理和处置、工业废水处理和污水处理厂设计等诸多内容,是一门应用性和实践性强,多学科交叉性、时代性和前沿性都很突出的课程[1-2]。

一 教学过程中的“痛点”问题

首先,水污染控制工程课程容量大,知识点多,在传统教学过程中,教师在课堂上讲授水污染的各种工艺及处理构筑物的原理、结构、优缺点,这种填鸭式教学方式固化了学生的思维方式[3],学生不能在有限的学时内,快速熟练掌握知识点,并用来分析复杂水环境问题,提出解决方案。

其次,课程实践性强。根据污水水质和水量特征选择污水、污泥处理工艺,对污水处理厂(站)进行工艺调试,都需要丰富的实践经验,但实践环节在整个教学过程中所占比重不足,在有限的实践环节中很难提高学生的工程设计、运行管理与设备选型等方面能力,导致学生完成课程后,在解决污水处理的实际问题时仍感觉无从下手[4-5]。

第三,教材一般选择“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材,由同济大学高廷耀教授主持编写的《水污染控制工程(下册)》,这是环境科学与工程专业的经典本科教材之一。但由于教材的修订具有周期性,教材内容与当前的新技术不能完全同步,使学生对水环境领域的研究进展和研究热点了解甚少,限制了学生的专业视野[6]。

第四,在教学过程中,教师对教学过程难以实现全过程的监控,不能准确把握学生对知识的掌握程度和运用能力,因此,无法进行高效的教学设计,提高课堂教学效果。

二 教学实践举措

根据齐鲁工业大学应用研究型大学的学校定位和行业需求,我们确定水污染控制工程的课程目标:①掌握水污染控制技术的基本理论和方法;②能够运用物理法、化学及物理化学法和生物法等方法的基本原理,分析污(废)水处理过程、污泥处理与处置过程中存在的问题;③根据污水、污泥的特点,选择合适的污水、污泥处理工艺,培养水污染控制设施的工程设计能力和管理能力;④培养学生保护水环境的社会责任感,精益求精的工匠精神和追求卓越的创新意识。

根据确定的课程目标,我们从重构课程内容,渐进式提高工程设计能力,引入专业前沿技术,利用思政多角度育人,构建可量化的评价体系和持续改进体系五个方面进行课程实践,并持续改进。

(一) 重构课程内容,分层次实施教学,进行全过程管理

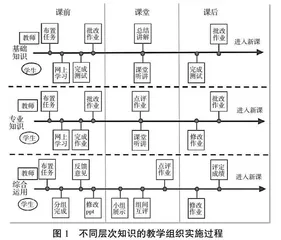

鉴于课程的知识点众多,涉及到污水处理方法原理,构筑物结构和设计,工艺选择,污泥处理处置等诸多内容,而课程学时有限,为此,我们按照污(废)水处理流程,重构了课程内容,将其分为基础知识、专业知识、综合运用三个层次,对不同层次的教学内容设定了不同教学要求,并依托“智慧树”平台的共享课和翻转课堂,在课前、课堂、课后三个环节分别采取不同的组织实施方式(图1)。

基础知识部分,包括污水水质指标和排放出路、生化反应动力学基础两部分。教师课前布置学习任务,学生通过共享课视频线上预习,完成测试题目,课堂上教师根据学生测试完成情况进行总结,指出问题,课后通过线上测试进一步巩固知识。

专业知识部分,包括各种污水处理方法及构筑物的设计计算。在课前,教师布置学习任务,学生线上预习,掌握处理污水方法的原理及构筑物构造等知识,通过线上测试检查学习效果并进行反馈;工程设计能力主要通过构筑物设计作业得到训练,在课堂上教师对作业中存在的问题进行点评,并允许学生将作业修改完善后再次提交,培养学生精益求精的工匠精神,提高其对单体构筑物的工程设计能力。

综合运用部分主要定位于培养学生在工程设计中的工艺选择、工程运行和调试能力。主要采用讲解实际案例,邀请专家进行专题讲座等方式,或者通过小组合作完成项目式作业。项目式作业在课堂上进行小组展示,组间进行互评,最后由教师点评。学生在课后继续改进完善方案,通过反复的训练,提高学生的工程设计能力。

水污染控制工程于2019—2020学年第二学期在山东省高校在线开放课程平台开课(http://coursehome.zhihuishu.com/courseHome/1000009259#teachTeam),环工17级、18级、19级都依托智慧树平台的共享课实施了线上教学和课后讨论,同时,我们建立翻转课堂用于线下课堂教学和提交作业,依靠共享课和翻转课堂相结合,实现了对教学过程的全过程管理,做到了课上课下教师全过程陪伴学生。

(二) 由点及面,渐进式培养工程设计能力

水污染控制工程的工程设计能力培养按照单体构筑物、废水处理工艺流程、污水处理厂三个层次循序渐进。在教学过程中,我们将构筑物看作是处理工艺过程中的点,污水处理厂则是由污水处理流程,污泥处理流程和曝气管路等组成的一个面。在设计能力培养过程中,采用由点入手,由易到难,点—线—面—工程调试逐级渐进式培养学生的工程设计能力(图2)。

首先,我们利用学校中水站进行现场教学使学生获得直观的认识,利用视频动画使学生认识构筑物的原理与内部构造。通过单体构筑物的设计作业培养学生构筑物单体的设计能力,逐渐形成了由格栅、沉砂池、沉淀池和生物处理构筑物等13个污水处理构筑物组成的系列设计作业。构筑物设计作业由每个学生独立完成,通过智慧树平台提交,教师及时批改并进行点评,学生修改完善可再次提交。

在工艺流程选择环节,设计不同性质废水处理工程流程选择的项目式作业,由学生分组完成。首先,由教师在课程论坛发起讨论并引导学生参与讨论,了解不同工业生产过程产生的废水性质;布置项目式作业,由学生分组拟定废水处理工艺方案;然后,各小组在课堂上展示,老师点评,组间互评讨论;最后,各组根据点评和讨论情况修改工艺,确定最终工艺。

在污水处理厂设计运行层次,针对实际工程案例和往届毕业设计中的优点和存在的问题进行分析,并邀请专家针对工程核算和城市污水厂运行等方面专题讲座。此外,我们还利用省级虚拟仿真实践教学平台,针对制浆造纸废水处理过程的调试过程进行训练,并设置了出水COD超标、SS超标等异常情况进行工程调试的测试环节,提高学生的工程调试运行能力。

通过构筑物的实体观察、设计作业、项目式作业、专家讲座和虚拟仿真训练相互配合的渐进式训练模式,有效提高了学生的工程设计能力。考核结果显示,环工17级和18级工程设计能力课程目标的达成度为70.0%和65.1%,在结课后的调查问卷中学生自评的达成度分别为74.7%和74.5%,说明渐进式的工程设计训练,达到了使学生具备相应工程设计能力的课程目标。

(三) 引入专业前沿技术,培养学生创新能力

近年来,各种水污染控制新技术不断出现,并逐渐成熟,陆续用于治理改善水环境的工程中[7]。在授课过程中,我们有针对性引入这些新工艺新技术,例如,在课程论坛讨论发布一些前沿技术的讨论题目(如短程消化、厌氧氨氧化、污泥处置和高级氧化技术等),选择一些期刊论文(如关于污泥处理与处置、污泥膨胀控制、膜分离等),引导学生阅读,并进行讨论,使学生对新技术新工艺的特点和实际应用情况有初步的认识。

此外,对学有余力且乐意参与的学生,通过指导其选修开放实验,申报大学生创新创业项目,以其成果参加创新创业和科技创新比赛的方式,培养学生的创新能力。例如,根据教师的科研项目,从2016年开始指导学生申请获批了校级、省级和国家级等多项大创项目,并指导学生在“互联网+”“创青春”和山东省环保创意大赛中获奖。

(四) 明确课程思政目标,实现多维度思政育人

根据环境工程专业的思政目标和水污染控制工程的课程特点,确定了课程的思政目标为培养工匠精神、社会责任感和创新精神[8-9]。通过挖掘思政教学点,采用合适教学方法切入思政点,同时发挥教师的示范作用,多维度育人。

首先,深入分析课程内容,从中挖掘思政教学点:①利用环境专业的发展历史、水处理工程的重要案例等,增强学生的专业认同感,增强其专业学习动力;②以陶葆楷、李圭白、严煦世等前辈的事迹作为学习楷模,用他们严谨治学的事迹激励学生,培养其精益求精的工匠精神;③对标我国现在水多、水少、水脏的水环境现状,增强学生的忧患意识和保护环境的社会责任感,使其明确行业发展的任重道远;④在教学过程中引入行业前沿技术,使学生掌握技术发展动态,看清我国与发达国家之间存在的差距,从而找准发展方向,增强奋斗的紧迫感和培养追求卓越的创新意识;⑤在工艺选择、构筑物设计、污水厂设计等项目式作业完成过程中,培养学生精益求精和追求卓越的工匠精神。

第二,在教学过程中根据教学内容的特点选择合适教学方法,采用项目驱动法、案例教学法、历史事件导入法等不同方法,切入思政点。比如厌氧发酵原理这节,用国家改造黑臭水体的案例培养学生保护环境的社会责任感;在高级氧化技术部分,采用问题引导法,首先抛出难生物降解废水处理这个问题,然后从匀相Fenton反应出发,组织学生讨论异相Fenton反应、类Fenton反应及电化学氧化等高级氧化技术的优缺点,技术的发展过程,从而培养学生不断进取,追求卓越的科学精神。在学习离子交换法时,引入离子树脂之父何炳林先生的事迹,通过他冲破美国的重重阻挠,坚持回国参加祖国的建设,开创了我国自行研发的离子交换树脂工作等事迹,培养学生的爱国主义精神和严谨认真的科学精神[10]。针对不同教学内容选择合适的教学方法,引入思政元素,在潜移默化中实现课程思政目标。