新工科背景下基于数据驱动的数学建模课程教学模式改革与实践

作者: 于冬梅

摘 要:该文以数学建模课程为引领,以适应大数据驱动的创新人才培养的社会需求为抓手,从课程育人目标、模块化高阶提升的教学内容体系构建,以赛促学的数学建模科研训练体系构建、多维度教学模式改革等方面探讨数学建模课程教学改革与实践。强化数据驱动,提升建模能力,扩充交叉能力,将数学建模思想、数据思维深度融入数学建模教学改革,为数学建模优化创新人才培养模式提供新的途径和方法。

关键词:数学建模课程;教学改革;数据驱动;科研训练;创新人才培养;新工科

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2025)02-0133-04

Abstract: This article takes the course of Mathematical Modeling as a guide and addresses the social demand for innovative talent development driven by big data. It discusses the teaching reform and practice of the course of Mathematical Modeling from the perspective of nurturing educational goals, constructing a modular advanced teaching content system, establishing a mathematical modeling research training system through competitions, and implementing multidimensional teaching mode reforms. By emphasizing data-driven approaches, enhancing modeling skills, and expanding interdisciplinary abilities, the article explores the integration of mathematical modeling concepts and data thinking into the teaching reform of mathematical modeling. It aims to provide new approaches and methods for optimizing the training model of innovative talents in mathematical modeling.

Keywords: Mathematical Modeling; teaching reform; data driven; research training; cultivation of innovative talents; emerging engineering education

数学建模是高等学校数学专业及理工科专业开设的一门应用性很强的课程,该课程也是一门基础性、交叉性、前沿性的重要核心数学课程。数学建模课程既具有传统数学课程的高度抽象性与严密科学性,又具有应用的广泛性与前沿性,在整个本科生人才培养方案中具有重要地位。随着大数据时代的到来,新工科人才培养对于社会的发展和进步变得日益重要。数学建模作为培养创新思维和解决实际问题能力的重要手段,越来越受到关注。然而,随着社会需求的变化和新兴技术的出现,传统的数学建模课程是否仍能适应新时代的要求,如何更好地培养学生的创新能力和应用能力,成为亟待探讨的问题。新工科理念是传统工科融入人工智能+,是第四次产业革命即智能化工业革命对工科人才培养的必然要求。数学建模是对现实世界物质运动的数量和形态以及结构的抽象,数据是现实世界物质运动的状态的映像和体征。数学化抽象数据的特征,表征数据、分析数据、分类数据、聚类数据和预测数据是数据科学研究的主要方式。数据规律的挖掘会产生新的数学分支,也会发展已有数学学科,特别是数据解析与数学共轭对偶,会对其他科学研究提供全新研究范式,因而新工科背景下数据驱动的数学建模课程教学模式改革与实践研究必然会带来师生心智的充分互动与开发和自然世界物质运动隐藏规律的符号体系的优化认知。

一 现状分析

新工科建设从教育部首次提出到“复旦共识”“天大行动”和“北京指南”,已在教育界尤其是高等教育领域奏响了人才培养改革的主旋律,开拓了新工科创新人才培养的新路径[1]。将数学建模思想、数据思维深度融入教学各个环节,培养学生竞争、创新、卓越的品质,这是一条符合新工科建设方向的创新人才培养模式,对地方高校参与新兴数据科学与大数据技术融合的教育教学改革及创新人才培养具有重要的引领作用。关于数学建模教学改革及在人才培养中的重要地位已有一些相关的研究。文献[2]以地方本科学校为例,围绕人才培养定位、模式、综合素养,创新专业团队建设及教育生态体系等角度分析“竞赛+项目+创业”模式下创新人才的培养模式,分别从理论上的宏观方面和微观角度探究创新人才的培养策略和方案。文献[3]以“数学建模在线开放课程群”项目为例,从课程建设、资源建设、团队构成、课程内容设计及出版等方面分析了教育教学改革项目在优质资源课程共建共享等方面的益处。文献[4]分析了数学建模创新大赛的环节和系列过程,追溯了大学生数学建模竞赛过程中遵循的思想、方法和准则,探讨了数学建模过程中不同的过程和环节的锤炼,对学生分析问题能力的提升及创新思维、数学思想和实践能力的培养具有重要的作用。文献[5]对数学建模课程的发展和起源进行了分析,并分析了数学建模实验课程的现状与建设意义。此外,该文献还总结了课程中需要解决的问题,并提出了相应的解决方案。文献[6]通过探讨数学建模课程教学改革问题,从更新教学内容、改变教学模式、设立合理评价机制以及建立学生组织等方面提出了解决方案。作者通过问卷调查收集了齐齐哈尔大学信息与计算科学专业在校学生学习情况的相关数据,并进行了实证分析,以评估改革的实效。文献[7]研究了数学建模在应用型本科高校创新人才培养中的价值与意义。该文献分析了国际国内数学建模活动的特点和趋势,并详细阐述了如何在优化创新人才培养模式中实施数学建模的策略。文献[8]对数学建模的未来发展前景及其在高等教育教学中的定位进行了分析,并总结了三点提升基于数学建模的创新人才培养模式,同时探讨了数学建模的未来前景和广泛的应用范围。文献[9]强调了数学建模思想与高等数学教学的密切联系,并指出了数学建模思想在高等数学教学中的重要性。数学建模的应用不仅可以提高学生的数学思维能力和问题解决能力,还有助于培养他们的数学阅读能力,提升数学文化水平,这些都对学生的综合素质发展和未来的学习和研究具有深远的意义。文献[10]回顾了数学建模案例丛书的制作过程,这些案例丛书为青年教师提供了丰富的教学资源,强调了其在青年教师数学建模教学实践中的重要性,并鼓励青年教师积极参与到数学建模案例的开发中来,通过参与案例的编写和开发,青年教师可以不断更新自己的知识和教学方法,促进个人的成长和发展。文献[11]以人口模型为例,展示了数学建模与教学的紧密融合。通过背景引入、模型构建、改进和应用,分析通过数学建模来改善人口结构和应对老龄化等重要社会问题。同时,这种紧密融合的教学方法也为学生提供了综合能力培养的方法。文献[12]通过探讨数学建模核心素养与数学思维品质的关系,提出了关注现实基础、把握知识理解和拓展思维宽度等层级的教学策略,这些策略旨在促进学生在数学建模教学中的数学思维品质发展,并通过教学实例的分析来支持这一发展过程。本文以数学建模课程为切入点,旨在探讨数学建模课程的教学改革与实践,以满足大数据驱动的创新人才培养的需求。通过构建模块化高阶的教学内容体系,建立以赛促学的数学建模科研训练体系,以及进行多维度的教学模式改革,提倡将数据思维融入数学建模教学中,以培养学生的数据分析和应用能力。同时,通过提升建模能力和扩充交叉能力,学生可以更好地应对现实问题,并通过跨学科的思维方式找到创新的解决方案,为优化创新人才培养模式提供新途径和方法。

二 课程育人目标

数学建模课程是对本科经典数学课程的最优传输的同构,是对人工智能和机器学习核心数学内容的架构,是各个相关学科专业对数学融合创新的建构,是数学建模对自然科学、社会科学、经济管理等学科对数学需求与运用的系统重构。在内容设计上通过构建智能化核心模块体系,实现学生对数学建模基础知识体系的提升,通过现代数学的观点阐释数学建模教学的各个模块,构建经典数学建模提升模块、智能化数学建模模块、智能化数学建模发展模块内容体系,并融入对立统一规律、质量互变规律、否定之否定规律等辩证思维与数学哲学的课程思政元素,实现课程内容的优化同构,数学核心新知识融入、并入和切入的架构,各学科专业后续的数学需求与运用的建构,整个智能工业时代新工科建设的人才培养体系的系统重构,推进现代人工智能技术的核心数学与数学建模教学深度融合。

针对数学建模课程传统教学模式下新工科创新型人才培养过程中存在的学生数据科学知识不足、复杂问题数学建模能力薄弱和交叉学科创新品质不强的问题,通过夯实数学基础、强化数据技术、搭建创新平台与实施建模训练,提升学生对数学理论的认知、数据科学方法的理解、数据素养的解析,加强学生数据化和人工智能+的数学思维训练、数学建模训练、优化算法训练和机器学习技术为核心的人工智能+的数据式创新人才的塑造。

三 课程教学模式改革与实践

(一) 构建与数学建模融合的模块化高阶提升的教学内容体系

围绕新工科创新人才培养与科技前沿,设计数学建模模块化教学内容的高阶提升:由于数学建模的研究对象是实际问题尤其是热点问题,没有数学范畴限制,实际问题本身往往错综复杂,并不表现为教材中的单一经典问题形式。因此,数学建模课程融合的模块化创新教学内容体系将结合许多综合确定性和非确定的数学、物理、经济以及工程问题。数学模型是对现实问题数学化的高度凝练,本课程改革围绕人工智能下前沿技术对人工智能背景下数学建模与现代数学方法融合的教学内容进行高阶维度提升,在教学内容上设计基于数据驱动的数学建模模块内容体系,每个模块体现为“数据驱动,模型揭谜”。本源问题驱动的设计:工程实际问题如何用数学表达、优化,包括问题提出、模型建立、方案设计、数学求解和反馈检验等,充分吸收科学技术与人工智能的前沿发展与研究成果,体现创新性、高阶性和挑战性。

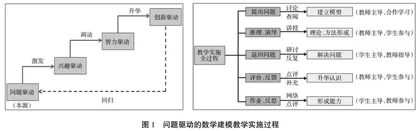

内容的模块化设计展现为针对不同的工程实际问题,将工程问题经过提炼与建模形成数学问题、依靠数学方法解决,最终回到工程实际问题验证、反馈和升华,经历一个螺旋式上升的过程,各模块形成独立、完备、有机、统一的核心模块内容体系。在数学建模模块的基础上,通过剖析各类算法的主要思想、基本原理和应用案例,以算法基础知识模块为核心,使学生熟练掌握算法的基本理论知识与技术、算法复杂性理论,掌握算法设计的思想体系。精选典型问题驱动案例,以此来开展设计、实施教学。以数学建模课程为例,通过模块化设计,每个知识单元设计典型问题驱动案例,以此展开教学内容,形成相应的概念、模型和方法,最终对问题给予数学解答(图1)。

(二) 构建并实施以赛促学的数学建模科研训练体系

数学认知的有效性推进了数学科学,数学认知的能动性推动了数学美学,数学认知的有限性推动了数学哲学,数学建模是对于有效性、能动性和有限性提升的最优一致性检验。数学建模竞赛等系列创新大赛能力的培养是对数学建模课程智能化核心数学体系的分类实践的有效检验。通过数学实验与建模的训练、参加数学竞赛、数学建模竞赛等实战操作和竞赛成绩的反馈,可以对本课程内容体系的设计与分类实施进行动态调整。

依托国家新工科建设要求、大数据市场的人才需求、专业特色,以学生为中心、问题为驱动、实践为抓手,构建以赛促学的数学建模科研训练体系。基于新工科创新人才培养的理念设计数学建模知识构建与数学建模实践创新相融合的教学模式,以赛促教,以赛促学。通过数学建模思想的融入、数据处理技术的训练、数学建模竞赛的培训、数学建模竞赛的参加、数学建模相关科研项目的培育和数学建模相关毕业论文的设计等数学建模系列活动的联动效用,将数学建模的思想深度融入教学,培养学生掌握创新的建模思想、掌握前沿的数据处理技术、复杂问题的系统建模和工程实际问题决策分析的能力,以数学建模为引领,构建新工科驱动下的数学建模科研训练体系,形成阶梯式上升的循环驱动。数学建模竞赛等系列创新大赛的优异成果是新工科创新人才以赛促学的有效检验,通过竞赛的反馈,对新工科创新人才的培养模式和分类实践的设计与实施进行动态调整。

(三) 实施“双轨双线”的教学模式改革

设计“双轨双线”的教学方法。“双轨双线”的教学方法是一种教学策略,其核心思想是在教学过程中同时关注基础知识的传授和综合能力的培养。“双轨”强调在教学中设置两个轨道,分别是基础知识的学习和应用能力的培养,以使学生能够全面发展并具备更高水平的学习能力。“双线”是指学习基础模块以课堂知识学习为主线,研讨式为副线;在培养创新和研究能力的阶段以研讨式教学为主线,课堂知识学习为副线。同时,本课程以数学建模竞赛为载体,建立时空耦合、生师互动的数学实践教学模式,注重数学建模类统计分析软件在课程体系中的应用与实践,打通专业人才培养供给侧与社会需求相统一。

基础知识轨道:这一轨道注重基础知识的传授和学习。教师会提供系统的教学内容,包括理论、概念和公式等,以确保学生对基础知识有充分理解和掌握。这个轨道旨在帮助学生建立坚实的知识基础,为后续的学习和能力培养奠定基础。

应用能力轨道:这一轨道注重学生的应用能力培养。教师会设计和引导学生进行实际问题的分析、解决和应用,以培养学生的问题解决能力、创新能力和综合运用知识的能力。这个轨道旨在将学生所学的基础知识应用于实际情境中,促使他们学会将知识转化为实际应用的能力。