心理学视域下高职院校学生奋斗精神培育的形成机制分析

作者: 雷凯

摘 要:技术技能人才是推动经济社会发展的重要力量,而奋斗精神是高职院校人才培养过程中不可或缺的核心内容。奋斗精神作为一种主体意识和心理活动,其培育过程将受到内外部影响因素的共同作用,呈现出复杂的运行机制和作用关系。加强高职院校学生奋斗精神培育,应基于奋斗精神培育的影响因素组成结构分析,建立心理学视域下的奋斗精神培育形成机制理论模型,并深入剖析奋斗精神培育的内部、外部以及内外耦合形成机制,及其三者之间的关联关系,为高职院校学生思想政治教育实践提供借鉴和参考。

关键词:心理学;高职院校;奋斗精神;形成机制;关联关系

中图分类号:G631 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2025)03-0005-05

Abstract: Technical and skilled talents are an important force in promoting economic and social development, while the spirit of struggle is an indispensable core content in the talent cultivation process in higher vocational colleges. As a kind of subjective consciousness and psychological activity, the cultivation process of the spirit of struggle will be jointly affected by internal and external influencing factors, presenting a complex operating mechanism and functional relationship. Strengthening the cultivation of the spirit of struggle among students in higher vocational colleges should be based on the analysis of the composition structure of the influencing factors of the spirit of struggle cultivation. We should establish a theoretical model of the formation mechanism of the spirit of struggle cultivation from the perspective of psychology, and then deeply analyze the internal, external and internal-external coupling formation mechanisms of the spirit of struggle cultivation, and the correlation relationship among the three. The purpose of the study is to provide reference and guidance for the ideological and political education practice of students in higher vocational colleges.

Keywords: Psychology; higher vocational colleges; struggling spirit; formation mechanism; associated relationship

奋斗精神是中华民族五千年历史进程中积累并传承的优秀传统文化,也是中国共产党在百年发展历程中始终秉持的优良传统和工作作风。高职院校作为培养职业技能人才的重要阵地,肩负着向国家和社会输送大量高素质技术技能人才的责任使命,培育高职大学生奋斗精神将有力推动职业教育高质量发展,为社会主义现代化强国建设提供坚实的人才和技能支撑。奋斗精神作为一种主体意识和心理活动,由于主体差异性以及内部和外部影响因素之间的动态特征,学生奋斗精神培育过程内部呈现出复杂的运行机制和作用关系。因此,科学构建学生奋斗精神培育形成机制的理论模型,客观揭示学生奋斗精神培育的形成机制以及内在关联关系,是当前高职院校思政工作亟待关注和深入研究的重要课题。

当前,国内外学者针对大学生奋斗精神培育问题开展了相关研究,取得了积极的研究成果。国内学者的主要研究内容聚焦于学生奋斗精神的内涵和价值,以及奋斗精神培育的目标内容、现状调研分析和实施方法路径等层面;而国外学者对于大学生奋斗精神培育的直接研究相对较少,其主要研究分布在与心理学、教育学、社会学、经济学及伦理学等交叉领域的研究成果中。梳理国内外文献资料,既有文献多是关注于现实状况及存在问题的大学生奋斗精神培育的实践应用研究,鲜有关于学生奋斗精神培育的形成机制方面的深入研究。如:邓凌敏等指出大学生不懈奋斗的动力机制构成要素包括主体能动原生力、利益需要内生力、理想目标引领力的内在动力机制,以及宣传教育引导力、育人体系保障力、环境氛围感染力的外在动力机制。陈俊霞提出在制定大学生奋斗精神培育实施路径时要构建多方面协同机制,即完善“三位一体”育人机制,建立教书育人、管理育人、服务育人相结合的内部整合机制,健全学校、家庭和社会教育相结合的外部协同机制。张颖认为新时代大学生艰苦奋斗精神教育研究应完善高校党政齐抓共管的工作机制、思想政治理论课主渠道的教育机制以及学校、家庭和社会的协同机制。不难看出,上述研究仅从宏观层面指出了学生奋斗精神培育的运行保障机制,缺乏基于奋斗精神培育过程特性分析和相关理论支持下的深层次剖析。

基于此,本文在明确高职院校学生奋斗精神培育影响因素构成的基础上,综合运用自我决定理论、社会认知理论、成就目标理论等心理学相关理论,系统构建学生奋斗精神培育形成机制的理论模型,深入探究学生奋斗精神培育的内部形成机制、外部形成机制和内外耦合形成机制,并提出三大机制的机制间运行顺序和关联关系,以期为提升学生奋斗精神培育成效提供理论支持和决策依据。

一 学生奋斗精神培育影响因素辨识及构成分析

(一) 学生奋斗精神培育影响因素辨识的三维结构

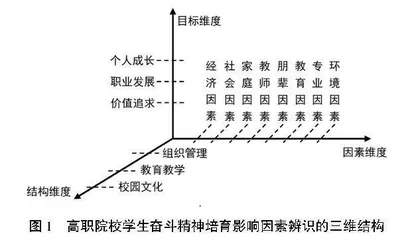

学生奋斗精神培育的影响因素具有一定客观性,但是影响因素辨识的过程却是人为实施的主观行为。影响因素的辨识方法主要有问卷调查法、个人访谈法、专家咨询法和案例分析法等。但无论采取以上哪种方法,都可以从目标、结构和因素这三个维度进行分析。这三个维度密切关联、协同作用,体现了对学生奋斗精神培育影响因素辨识的多角度分析,构成了影响因素辨识的三维结构,如图1所示。

(二) 学生奋斗精神培育影响因素的构成

通过对全国10余所高职院校学生开展奋斗精神培育问卷调查,在听取相关专家和教育管理人员的意见和建议后,最终将影响学生奋斗精神培育的因素从整体层面分为内部因素和外部因素两大方面,如图2所示。

二 学生奋斗精神培育形成机制的理论模型构建

奋斗精神本质上是一种复杂的心理状态,其培育过程是内外因素相互作用、相互促进的动态变化过程。本文通过借鉴自我决定理论、社会认知理论、成就目标理论、自我效能感理论、期望价值理论和心理弹性理论等心理学相关知识,构建学生奋斗精神培育的形成机制理论模型,提出学生奋斗精神培育的内部、外部和内外耦合三大形成机制。

(一) 相关心理学理论的适用性

心理学理论为深入分析学生奋斗精神培育的形成机制提供了崭新视角,具有针对问题研究的良好适用性。其中,自我决定理论指出内在动机是驱动行为的关键因素。当学生出于对知识的热爱、自身成长和未来发展的追求时,更容易展现出坚持不懈的奋斗实践。教师和家长为学生提供更多自主选择机会,有助于激发学生的奋斗动力。社会认知理论认为儿童通过观察生活中重要人物的行为来学习社会行为。当教育者通过提供榜样示范、培养自我效能感、设定目标和发展规划、给予反馈评价以及创造支持环境等方式,更好激发学生坚韧不拔的奋斗精神。成就目标理论认为成就目标的定向差异会直接影响学生学习的动机模式。引导学生树立正确的目标取向,适度关注与他人比较结果的表现目标,有助于学生主动参与学习计划和目标制定。及时给予学生反馈和评价,能够更好培养学生独立思考能力。自我效能感理论认为个体对完成某一行为的推测和判断将影响其行为选择、努力程度等。当学生通过实践获得成功、汲取成功经验、得到鼓励与支持以及产生积极情绪时,自我效能感会有效提升,将更有信心和动力去追求更高目标。期望价值理论强调个体对行为结果的期望和该结果对个体的价值会影响个体的动机和行为。要让学生对奋斗结果有积极期望,帮助学生设定明确可行的目标,明白奋斗对个人成长、成就感等方面的价值。心理弹性理论强调个体在面对挫折和困难时的适应能力。较高心理弹性的学生能够在奋斗实践中战胜困难、迎接挑战,从失败中汲取经验教训、调整心态和行为,做到持之以恒的继续努力。综上,相关心理学理论从多个层面探讨了学生内在动机、环境影响、目标设定、自我效能以及适应能力等关键影响,为剖析学生奋斗精神培育的多元成因与运行机制奠定了坚实理论支撑。

(二) 学生奋斗精神培育形成机制的理论模型

该模型以学生奋斗精神培育为核心,将直接影响学生奋斗精神培育的内部影响因素,如自我认知、目标设定、人际关系、实践锻炼及其相互关系等归为内部驱动机制;将间接影响学生奋斗精神培育的外部环境因素,如教育质量、激励机制、榜样力量、校园文化、家庭教育、社会环境及其与奋斗行为之间的互动作用等归为外部激励机制;以内部影响、外部作用和内外联结的相互作用关系为基础,形成学生奋斗精神培育的内外耦合机制。如图3所示。

三 学生奋斗精神培育的形成机制分析

(一) 内部形成机制

内部形成机制是指由自我认知、目标设定、人际关系和实践锻炼等因素相互作用所构成的运行模式,是奋斗精神培育的内在逻辑和内生动力,可以依据“知-情-意-行”角度及其相互关系进行分析。

“知-情-意-行”是用于描述人类心理活动四种基本形式的概念。从认知心理学看,“知-情-意-行”与人的决策过程和认知偏差密切相关,个人获取信息的途径和方式会影响决策,由于认知偏差影响也会导致决策在知情和行为之间存在一定差距。从社会心理学看,“知-情-意-行”与社交影响和情感态度紧密相连,个体的行为和选择会受到周围其他人影响,而个人情感反应也可能会影响其在决策时的选择。

在学生奋斗精神培育的形成过程中,自我认知(知)、目标设定(意)、人际关系(情)和实践锻炼(行)四个方面共同构成了学生奋斗精神培育内部形成机制的复杂过程。在与周围环境的互动中,学生逐渐形成对自身性格、兴趣、能力和价值观的认知,逐步建立了方向明确、阶段清晰、任务具体以及便于衡量的自身奋斗目标,并在与师生互动、同学相处的人际交往中不断调整和完善。不同的情境会引发学生不同的情感体验,进而反馈于他们的意志和行动;而坚定的意志又会反过来强化积极的情感,促使学生更加明确自己的认知和目标,从而驱动学生的实践锻炼行为,使其在实践中不断锻炼和提升。学生通过实习实训、社会实践、志愿服务以及创新创业等不同形式的实践锻炼,将奋斗精神转化为实际行动,并在行动中进一步验证对自我、目标、人际关系的理解。这种内部循环过程促使学生不断整合认知、深化情感、坚定意志和笃行实践,进而形成更加坚定的奋斗精神。因此,自我认知是奋斗精神产生和发展的基础,目标设定是将自我认知转化为行动的动力,人际关系对奋斗精神的形成有着重要影响,而实践锻炼则是将奋斗精神付诸实际的直接体现。