结构物静动态实验技术高水平国际化课程建设探索与思考

作者: 陈美霞 王婷 刘加一 朱翔

摘 要:为提升结构物静动态实验技术课程的学术水平,课题组对标新工科人才培养标准,以建设高水平国际化课程为目标,明确课程目标及方向,改革课程教学模式,制定一系列具象的实施方案,使学生收获教材以外的高水平课程知识,具备国际化视野,同时使学生逐步由被动听课、被课程吸引,到主动参与、主动查阅、主动交流讨论、进行深入思考研究的进阶过程。

关键词:结构物静动态实验技术;新工科;高水平国际化课程;教学改革;课程建设

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2025)03-0018-05

Abstract: In order to enhance the academic level of the Structural Static and Dynamic Testing Techniques course, the research team benchmarks the talent training standards of the "New Engineering" and aims to construct a high-level international course. The team clarifies the course objectives and directions, reforms the teaching mode of the course, and formulates a series of concrete implementation plans. The goal is to enable students to acquire high-level course knowledge beyond the textbook, possess an international perspective, and gradually transition from passive listening and being attracted by the course to active participation, active retrieval, active communication and discussion, and in-depth thinking and research.

Keywords: Structural Static and Dynamic Testing Techniques; new engineering; high-level international course; teaching reform; course construction

结构物静动态实验技术是针对工科硕士研究生开设的一门实验技术基础课,课程的基本教学目标是通过各个教学环节,使学生掌握应变测试技术、振动测试技术及振动信号分析基础,同时掌握各种不同类型的试验测试设备及传感器的使用方法,并能够运用这些测试技术和方法去分析和解决与结构静、动态响应相关的工程实际问题。课题组结合在教育部产学合作协同育人项目“《材料力学》虚拟仿真实验教学资源及课程体系建设”实践过程中总结的经验对建设结构物静动态实验技术高水平国际化课程的学术认识以及目标如下。

目标1:建设高水平国际化课程,老师应及时追踪、了解国内、外先进的结构静、动态测试新方法、新技术、新设备、新应用,以及与船舶工程专业相关的结构静动态实验技术,并将这些国际上前沿、先进的知识传授给学生,引导学生关注国外最新的研究动态,并主动查阅国外相关文献,以具备国际化视野[1-3]。

目标2:结合专业特色,建设高水平国际化课程应让学生掌握舰船结构动力学测试时的流固耦合知识和测试技术,以及不同缩比模型之间的动力学相似性理论和换算方法,使学生具备本专业高水平的结构测试理论和测试技术[4-6]。

目标3:建设高水平国际化课程应将实际科研项目中的典型结构实验案例介绍给学生,分析实际工程结构试验所需注意的问题、测试理论、测试方法、数据处理等,使学生具备理论联系实际的能力。同时让学生主动调研、整理其导师课题组相关实验案例,并进行课堂分享、汇报和交流讨论,提升学生主动调研、收集、整理实验资料,并主动交流、讨论、深入思考的能力[7]。

目标4:建设高水平国际化课程应将近期国内外研究热点引入课堂,例如将人工智能、深度学习、机器学习等理论与本课程相关理论关联起来,启发学生思考,提高学习兴趣,使学生具备交叉学科关联的能力[8]。

一 课程建设过程中存在的问题

问题1:教材和原课程教案中的一些结构试验方法较老旧、实验设备测试精度不高,不能适应复杂环境和特殊要求下实际工程结构的测试要求,亟需引入国内、外先进的结构静、动态测试新方法、新技术、新设备、新应用相关知识。

问题2:原有的4学时结构动态实验是在空气中进行相同尺寸的板、梁结构固有振动实验,实验模型结构过于简单,且该实验不能反映水中不同缩比结构动态实验所需考虑的流固耦合及尺度相似性换算问题,无法对船舶工程专业常见的结构水中动态测试实验提供指导。

问题3:原有的课程讲授的结构和学生做实验的结构都是相对简单的平板、梁,对于实际工程中的大型、复杂结构的静、动态实验过程、实验所需考虑的问题了解较少,理论模型和工程实际结构差异较大,理论与实际脱节。

问题4:学生对人工智能、机器学习、深度学习等新兴理论和技术比较感兴趣,却不知道如何将这些理论与本课程的理论关联起来。

问题5:原来课堂上学生以被动听老师授课为主,课堂参与性、积极性不高。

二 解决的思路与措施

思路与措施1:针对问题1,采取3种方法相结合,以实现目标1。

方法1.1:授课老师将收集整理的相关国际上先进的结构测试新技术、新方法、新应用,以及与船舶工程专业相关的结构静动态实验技术,在课堂上以拓展知识的形式给学生讲授,拓宽学生的视野,提升专业技能。

方法1.2:将往届学生收集整理的与课程相关的最新研究进展专题资料和老师收集的疑难知识点补充资料共享到课程QQ学习群中,以方便学生补充、吸收课外知识。

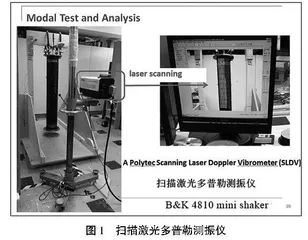

方法1.3:授课老师引入在国外西澳大学访学期间接触到的新的测试设备和测试技术,介绍给学生,并引领学生查阅相关的国际论文,提升国际化视野。以扫描激光多普勒测振仪为例,如图 1所示。该测振仪主要是采用激光逐点扫描的方法,主要测量结构空气中模态,是一种非接触式测量振动模态的方法,相较于传统的力锤敲击测量模态方法,具有测试状态稳定可靠、采集振动数据点更多、测量速度快、精度高、可重复强且可直观显示测试模态云图的优点。但该激光扫描设备价格昂贵,且不适合水下结构模态测试,因此,在航空、航天、水面舰船等领域应用被广泛应用。

思路与措施2:针对问题2,需设计和加工新的实验模型和实验台架,针对舰船工作环境,设计需考虑流固耦合的结构动态实验,措施是设计加工了可充液的大圆柱壳2套、缩比小圆柱壳2套,悬挂台架2套,以便多组学生进行充液圆柱壳模态实验,同时制定了相应的实验大纲,以便学生加深对流固耦合的理解,掌握结构动力学相似性的换算,以实现目标2。

思路与措施3:针对问题3和问题5,采取3种方法相结合,以实现目标3。

方法3.1:授课老师分享所参与科研项目中的实际工程结构的实尺度或缩比模型实验案例,介绍实验前的准备、实验中的注意事项、实验后的数据处理等方面,让学生学会理论联系实际。

方法3.2:学生分组调研所在课题组科研项目中的结构实验案例,并进行分享、交流讨论,逐渐由被动学习向主动学习转化,学习阶段由浅入深。汇报交流过程中,对学生的提问进行记录,并在课堂进行集中答疑。

方法3.3:采用手机“微助教APP”辅助教学手段,进行课堂签到和答题,增加了学生课堂的参与性和积极性,同时通过学生答题正确率,将学生课程知识掌握情况及时反馈给老师,以便及时调整教学计划。

思路与措施4:针对问题4,将课程所学理论与热点研究领域相结合,加深理解本课程理论在新兴技术上的应用,例如,将傅里叶变换与图像压缩相关联,将卷积与机器学习、图像识别相关联,以实现目标4。

思路与措施5:针对问题1、问题3、问题4,引入课程思政,加强理论联系实际,激发学生主动了解、掌握先进的结构实验技术,具备国际化视野和创新能力,培养多角度思维,注重学科交叉,以实现目标1、目标3、目标4。

三 实施办法、取得的成效等

在思路与措施1的方法1.1中,实施办法是老师收集整理了结构静、动态测试的新技术、新方法,新应用,以及与船舶结构相关测试技术的国内外文献,老师在课堂上进行了七次拓展讲解和交流讨论,具体为拓展1:结构应变测量新技术研究;拓展2:应变测试技术在船舶行业中的应用;拓展3:控制电阻应变片测量误差的措施;拓展4:动态应变测量;拓展5:相关函数的应用;拓展6:傅里叶变换的相关知识;拓展7:卷积的物理意义及其应用,七次拓展PPT部分截图如图 2所示。

取得的成效:七次拓展知识点讲解激发和增强学生探索先进的结构静动态试验测试技术的兴趣。上课主动性和积极性得到提高,收获了课本以外的高水平课程知识和船舶工程专业结构测试实用测试技术,实现了目标1。

在思路与措施1的方法1.2中,实施办法是老师将往届学生收集整理的与课程相关的最新研究进展专题资料和老师收集的疑难知识点补充资料整理成电子文档,共享到课程QQ学习群中,供学生课后自主学习和更新完善,“电子资料汇总——结构测试新技术、新方法、舰船结构测试技术等专题”和“补充知识”共享学习QQ群截图如图 3所示。

取得的成效:学习QQ群共享的资料方便了学生补充、吸收课外知识,拓展了知识面,学生在共享群中进一步分享自己在老师拓展过程中的感想以及自己的收获,实现了目标1。

在思路与措施1的方法1.3中,实施办法是授课老师引入在西澳大学访学期间接触到的新的测试设备和测试技术,并引领学生查阅相关的国际论文,“国外先进测试技术和测试方法”。

取得的成效:引入国外先进设备和测试技术,激发了学生追踪国际上最新、最先进理论、技术的好奇和探索精神,提升了国际视野,实现了目标1。

在思路与措施2中:实施办法是设计加工了可充液的大圆柱壳2套、缩比小圆柱壳2套,悬挂台架2套,同时制定了相应的实验大纲,让多组学生进行充液圆柱壳模态实验,完成实验报告,通过空气中和充液圆柱壳振动对比,指导学生分析流固耦合的影响,引申思考舰船结构空气中和水中振动实验的差异分析;通过大、小圆柱壳模型的振动实验对比,引导学生们考虑不同的模型缩尺比的影响,并开展动力学相似性理论的研讨和分析,引申思考实际工程结构静、动态实验中的相似性换算方法。“设计、制作充液大、小圆柱壳模态实验”。

取得的成效:学生加深了对流固耦合的理解,掌握了结构动力学相似性的换算方法,学生对实验进行总结,并撰写实验测试报告。实现了目标2。

在思路与措施3的方法3.1中:实施办法是授课老师分享了所在课题组最新科研项目中的锥柱球组合壳水下振动声辐射实验的案例,详细介绍了实验前的准备:激振机安装方式、压载的重量估算、模型下水的方式选择等;实验中的注意事项,即观察模型是否水密,查看相关函数等;实验后的数据处理等方面,“锥柱球组合壳水下振动声辐射实验”。

取得的成效:学生学会了将理论联系实际的思考方式,为将来开展实际工程结构实验提供思路和实验设计流程,实现了目标3。