基于“科研项目”驱动的研究生培养模式研究

作者: 亓丽梅 孙丹丹

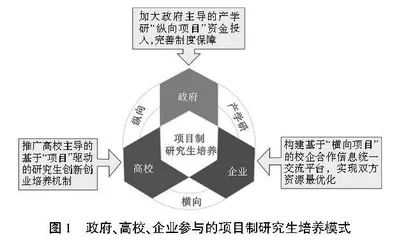

摘 要:该文从国内研究生质量培养存在的问题出发,分析美国、日本和德国发达国家研究生培养的成功案例,提出政府、高校和企业三方面积极参与的基于“科研项目”驱动的研究生培养模式。首先,加大政府主导的产学研纵向项目资金投入,完善制度保障;其次,构建基于横向项目的校企合作统一信息交流平台,实现双方资源的最优化;最后,高校自主建立基于“项目”驱动的研究生创新创业培养机制,积极引导研究生与企业合作创新。

关键词:科研项目;研究生培养;创新创业;校企联合;培养质量

中图分类号:G643 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2025)03-0022-05

Abstract: Starting from the problems existing in the cultivation quality of graduate students, this paper analyzes the successful cases of graduate student training in developed countries such as the United States, Japan, and Germany, and proposes a graduate student training model driven by "scientific research projects" that actively involves the government, universities, and enterprises. Firstly, we should increase government led vertical project funding for industry university research and improve institutional guarantees. Secondly, we should build a unified information exchange platform for school enterprise cooperation based on horizontal projects to achieve the optimization of resources for both parties. Finally, universities should independently establish a "project driven" graduate innovation and entrepreneurship training mechanism, actively guiding graduate students to collaborate with enterprises for innovation.

Keywords: research project; graduate education; innovation and entrepreneurship; school enterprise cooperation; training quality

2024年3月,教育部发展规划司指出2023年全国共招收研究生130.17万人,同比增长4.76%。在学研究生388.29万人,同比增长6.28%[1]。可见,近年来,我国研究生录取数量逐年增多,这是因为研究生教育是国家人才竞争和科技竞争的重要支柱,肩负着为经济社会发展和科学技术创新培养高层次研究型人才的重任。2020年7月29日,习近平总书记强调,研究生教育在培养创新人才、提高创新能力、服务经济社会发展、推进国家治理体系和治理能力现代化方面具有重要作用。各级党委和政府要高度重视研究生教育,推动研究生教育适应党和国家事业发展需要,坚持“四为”方针,瞄准科技前沿和关键领域,深入推进学科专业调整,提升导师队伍水平,完善人才培养体系,加快培养国家急需的高层次人才,为坚持和发展中国特色社会主义、实现中华民族伟大复兴的中国梦作出贡献。

2023年3月,薛新龙等[2]在《光明日报》发文表明,增强研究生的科研实践能力,既是促进国家科技创新系统、产业体系与人才培养体系协同发展的现实需要,又是提高研究生知识运用和专业技能水平、提高人才培养质量的必要环节。可见,随着研究生招生数量的大幅增多,通过培养研究生的创新思维和科研实践能力,进一步提高研究生的人才培养质量面临很大挑战。本论文从当前研究生质量培养存在的问题出发,通过借鉴国外研究生培养的成功经验,探讨了基于“科研项目”驱动的研究生创新思维的培养模式。

一 当前研究生质量培养存在的问题

(一) 研究生自身科研创新驱动力不足

研究生是高校科研工作的主力军,但是很多研究生选择读研的目的不是进行科学创新研究,而是由于社会对高学历的追求和认可,越来越多的学生不得不选择继续深造。因此,为了获取高学历来选择读研会导致研究生科研创新自驱力不足,科研工作敷衍,缺乏开拓创新的科研精神[3-4]。三年研究周期,研究生第一年完成教学灌输式的理论课学习,修满学分后第二年才查阅资料,寻找课题方向,刚刚有些研究思路,第三年又忙于应聘找实习,撰写毕业论文。最终导致三年下来,科研工作浅尝辄止,科研创新严重成果不足。这种现象不禁让人想起考研辅导博主张雪峰曾经说过:“考研成功并不意味着科研水平的提升。”一个研究生的成功需要天时、地利和人和,缺一不可。一是自身的内驱力,二是优质的科研平台,三是与导师的目标一致。

(二) 高校科研平台资源不均

优质的科研平台是推动学校科研创新能力快速提升的一个重要途径[5-6]。优质软硬件平台的建设,能够为研究生的科研提供必要的创新支持,这是因为很多科研创新工作需要从实验中去发现问题、解决问题。拥有良好实验平台的团队就更有机会产生高质量的研究成果,从而形成良好学术氛围和良性循环。近年来,各大高校非常重视科研创新平台的建设,围绕国家创新驱动发展战略大力推进科研平台实体化建设。但是,大多数科研平台的建设主要集中在部分有经济实力的大学或研究团队。虽然国家大力推行科研平台资源共享和大型仪器资源共享政策,但在具体落实上还存在一定困难,优质的科研平台资源集中于少数高校或团队,各高校的科研资源整体分配不均。

(三) 校企联合培养实质性不强

校企联合培养一般指高校与科研院所或企业合作培养研究生,通常实行双导师制。校企联合培养的本质是一种科教融合的合作办学模式,其核心是通过两个或多个机构的资源整合来实现优势互补。自2010年以来,国家推出了“专业学位研究生教育”政策[7-8],校企联合培养研究生的规模日趋扩大,但是由于高校和企业缺乏实质性的项目合作关系,企业生产管理中的难题还未广泛深入地进入课堂,进而抽象升华为科学问题而被研究,部分企业导师也仅是挂名,科教融合的办学目标还有很长的路要走。

综上所述,研究生培养中存在的一个共性问题就是没有科研项目驱动。研究生在自身内驱力不足、外界缺乏项目创新压力、没有科研经费、缺乏可利用的科研平台资源、企业导师和高校导师目标不一致等种种因素叠加下,导致学生的创新动力不足,创新思维缺乏、创新成果缺失,高端创新型人才捉襟见肘。为此,本论文提出基于“科研项目”驱动的研究生培养机制是培养创新人才,提高创新能力的一条重要渠道。美国、日本和德国在研究生培养方面已有一些典型的成功案例,我们可以借鉴。

二 国外大学基于“项目驱动”的研究生培养模式

随着世界知识生产模式的巨大变革,以实际问题为核心、多学科交叉的科研项目研究,正在逐步取代以学科为中心或以探索为中心的传统科研模式。发达国家在项目制研究生培养方面都有很多成功案例,我们从美国密歇根大学、日本筑波大学和德国高校及科研机构在项目制研究生培养方面所作出的成果中去学习,发现规律,取长补短。

(一) 美国密歇根大学

美国密歇根大学是国际有名的大学之一,在校企联合培养研究生方面有突出业绩[9]。密歇根大学鼓励研究生参与通用、亚马逊、福特等集团开展的校企合作项目,并积极与谷歌、微软、英特尔等世界跨国企业开展合作研究,通过“半工半读”的模式来提升工程实践能力,获取工作所需的技能,为研究生后期的职业生涯实现进行完美过渡。此外,密歇根大学还建立了工程职业资源中心,该中心除了为研究生提供与企业进行项目合作的机会,还协助学校与企业联合制定一些研究生联合培养方案,主要包括培养目标、课程设置、实习实践等,同时提供一些实习项目、发放奖学金等多种联合培养模式,协调企业与学校的共同利益,从而建立长期稳定的合作关系。

(二) 日本筑波大学

日本筑波大学拥有3位诺贝尔奖获得者,同时也培养出了多位知名的经济学家、教育学家和企业家等。日本筑波大学是产学研合作的典型案例,在研究生培养模式上日本政府起主导作用[9]。日本政府借鉴美国硅谷成功发展经验,出资建立了筑波科学城,形成了以研究型高校为中心,在周围创建科技城,科技城内设研究所、企业等机构,各方围绕筑波大学形成一个整体,从而有利于筑波大学掌握企业的需求和市场的动向,推动基于“科研项目”的信息共享和技术交流平台。此外,日本政府还专门出台了一系列的政策来促进筑波大学与筑波科学城的合作发展,例如日本政府通过颁布《科学技术基本法》《大学技术转移促进法》等法律以达到推进日本产学研结合模式顺利发展的目的。

(三) 德国高校及科研机构

德国研发环境的突出特点就是科学界和经济界的紧密结合[10]。德国除了波恩大学、慕尼黑大学等一流名校,还有一些非盈利的科研组织:如马克斯·普朗克科学促进会、亥姆霍兹联合会、莱布尼茨科学联合会和弗劳恩霍夫协会。为促进研究生创新人才的培养,德国政府会直接提供资金,降低企业的研发成本,吸引企业与高校共同进行项目研发。在德国,很多企业都愿意将高校纳入研发创新项目中,企业为学生提供专业技术培训和带薪实习。在校企合作研发的项目中,企业可获得一定程度的税收减免优惠,进一步降低企业的成本。因此,大部分企业中都保留实习生职位,为研究生提供更多培训和参与项目的机会。德国政府也建立了专门的科技中介服务机构,将大学、科研机构技术供给信息以及企业的技术需求信息汇集起来,提供一个完善的交流合作信息平台。

三 基于“科研项目”驱动的研究生培养模式

从国外成功培养研究生的模式来看,为提高我国研究生的创新能力和实践能力,需要建立以“科研项目”为驱动的研究生培养模式。早在1995年,埃茨科威兹与劳埃德·雷德斯多夫就提出了“三螺旋”创新模式,描述了高等教育在创新体系中、高校与企业、政府都承担着创新的部分职能[11]。指出三者之间只有紧密合作,相互协作,才能实现创新。因此,要实现三者的紧密合作,笔者认为必须建立以“科研项目”为驱动的研究生培养模式,如图1所示。政府、高校和企业三方都积极参与。政府基于国家应用需求,与高校合作纵向课题,并要求企业参与和进行成果转化。同时,政府从宏观上和优惠政策上进行调控,发布产学研课题,鼓励高校和企业联合培养研究生。企业基于创新创业需求,与高校合作横向课题。相信在科研项目创新压力的驱动下,研究生、高校和企业的研究目标一致,易于培养出具有坚实宽广理论基础和独立科研能力的创新人才。基于“科研项目”驱动的研究生培养模式可从以下三方面进行展开:第一,加大政府主导的产学研“纵向项目”资金投入,完善制度保障;第二,构建基于“横向项目”的校企合作信息交流统一平台,实现双方资源的最优化;第三,推广高校主导的基于“项目”驱动的研究生创新创业培养机制。

(一) 加大政府主导的产学研“纵向项目”资金投入,完善制度保障

产学研联合培养成果突出的国家,离不开政府的政策引导、资金支持和有效监督。2014年12月,教育部联合中兴公司启动了“教育部-中兴通讯ICT(信息通信技术)产教融合创新基地”项目,该项目的成立在我国产教深度融合项目中发挥了标杆和示范作用。通过ICT产教融合创新基地的建立,中兴公司在教育部的主导下从“产、教、学、研”四个维度覆盖到高校的专业建设、课程建设、职业素质培养、师资培养、学生实习就业和科研成果推广中。截至目前,至少已有66所高校加入产教融合基地。我国政府为进一步推进产教融合、校企合作,2018年5月,教育部设立了“中国高校产学研创新基金”,积极探索产学研创新实践和创新人才培养的模式,建立了以企业为主体、市场为导向、产教融合的产学研项目体系。2024年7月,教育部高等教育司公布了2023年度产学合作协同育人项目结题验收结果,共计12 215个项目通过结题验收。