三足鼎立式全过程学业评价课堂教学模式探索

作者: 杨怡亭 王燕 李军 刘芸

摘 要:为培养适应时代需求的新型人才,注重学习过程和实践能力的全过程学业评价课堂教学改革势在必行。青岛理工大学钢结构设计课程作为首批国家一流课程,一直走在课堂教学改革的前列。作为工科结构设计类课程,为加强学生对钢结构的整体认识,夯实基础知识,课程组近年来持续调整学习过程评价与期末考核形式,并优化评价体系。近年来,改革成果在课堂教学氛围改善、学生知识体系建立等方面效果渐显,形成“理论、实践、虚拟”三足鼎立式的全过程学业评价课堂教学方法。

关键词:全过程评价;钢结构;教学改革;虚拟现实;知识图谱

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2025)03-0027-04

Abstract: In order to cultivate new talents that meet the demands of modern times, it is imperative to reform teaching methods by adopting a whole evaluation of study process that focuses on both learning process and practical abilities. As one of the "First National First-class Courses", Steel Structure Design course of Qingdao University of Technology has been in the forefront of educational reform. As an engineering structural design course, in order to strengthen students' overall understanding of steel structure and consolidate the basic knowledge, the teachers keep adjusting the evaluation of study process and the forms of final test, optimized the evaluation system. In recent years, the results of the reform are being effective in the improvement of classroom teaching atmosphere and the establishment of students' knowledge system. A new educational method adopting the whole evaluation of study process encompassing three crucial components which are "theory, practice and virtual" has been formed.

Keywords: whole process evaluation; steel construction; educational reform; virtual reality; knowledge graph

21世纪以来,社会经济发展对人才素质结构的新需求,向高校提出了人才培养模式新挑战。各高校纷纷在人才培养模式上大举改革创新旗帜,而课堂教学作为高校人才培养活动的主要形式之一,是改革的根本与重点[1]。2022年,《山东省教育厅关于推动课堂教学改革全面提高普通本科高校人才培养质量的通知》进一步指出要将课堂教学改革作为人才培养质量的突破口,培养基础知识扎实,富有创新精神,堪当大任的高素质人才。

现阶段,我国高校多数课程最终成绩仍以期末考核成绩为主,甚至靠期末考试“一锤定音”,该方式极不利于调动学生平时课堂学习积极性,也使教师在教学秩序管理和教学进度推进方面遇到困难。期末考核时间短、内容多、偏理论,死记硬背多,灵活应用少,且往往深度不够,加之学生临阵磨枪的应对方式,均使得期末考核结果不能全面反映学生的实际工程应用能力和创新实践能力,无法适应现阶段社会对该工科应用类人才的实际需求[2-3]。

加强工科类学生的实际应用与实践创新能力,培养适应时代新发展的“卓越工程师”人才,彻底改革“师教生学”的填鸭式课堂教学模式是目前的重点任务之一[4]。近年来,已有不少理论课堂教学进行了初步变革,引入以OBE为导向的BOPPPS教学、案例教学法、翻转课堂、交互式课堂及混合式课堂等教学模式,取得了一定的成效。此外,实施全过程学业评价、加强实地实践也是目前课堂教学改革的方向之一。为充分发挥课堂教学的育人主渠道作用,全面提高人才培养质量,青岛理工大学钢结构设计作为首批国家级一流课程,以全过程学业评价为课堂教学改革抓手,合理融合多元化教学手段,逐步形成“理论、实践、虚拟”三足鼎立式的新型课堂教学模式,为工科类课堂教学模式改革提供可复制可推广的方法与思路。

一 课堂教育改革面临问题

高校人才培养活动的主要形式是课堂教学,纯理论的授课和考核形式显然不利于工科类学生的实际应用与创新能力培养。青岛理工大学钢结构设计作为国家精品课程、国家一流课程,课程组在国家级教学名师王燕教授的带领下,以培养适应时代发展的新型人才为己任,不断创新和改进教学模式。课程组意识到,在信息渠道大肆扩张的现代社会,学生可通过各类智能终端获取海量行业资讯,使多媒体课件、工程图文及视频等单方面输出型资料在课程教学中的优势渐显颓势,教师所展示的信息已难以获得学生关注并引发其兴趣。以钢结构相关课程为例,众多一线教师教学经验表明,将理论知识与生活现象、动手实践相结合,更能够有效激发学生的学习兴趣,而增加钢结构设计软件教学、实地参观钢结构体系,可有效提高学生现场解决实际问题的能力[5-7]。然而,大批量学生实践组织存在困难,使大部分情况下难以实现实际工程与理论学习的有机结合。

此外,初期“全过程学业评价”改革经验表明,虽然学生学习积极性、实践和创新能力有所提高,但其效果有限。一方面,将出勤率、课堂参与度及撰写报告等评价指标不明晰的内容作为过程评价手段,但各任课教师评价标准不一,部分学生甚至对评价结果产生质疑。另一方面,部分课程涉及的创新型实践项目报告普遍完成质量不高,并且教师对报告类作业批阅标准不明确,使该类教学改革模式效果难以令人满意[8-9]。可见,目前工科类课程的课堂教学模式改革普遍存在多个共性问题亟待解决,其中较为突出的三个矛盾具体如下。

第一,尝试“以生为本”的翻转课堂拖慢教学进度、外出实地实践条件受限,导致“保进度、争速度”的纯理论课堂讲授模式回潮。

第二,随着新媒体时代的到来,智能终端和移动互联网飞速发展,海量学习资源为学生学习带来方便,却也使其不堪重负。

第三,学习过程评价手段单一、标准模糊、针对性不足,致使其“公正性”存疑,而具有严格标准化流程的期末考核重回主导地位。

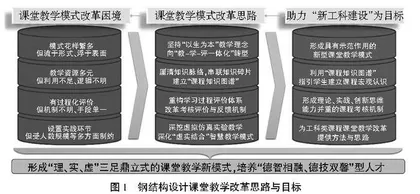

针对现阶段全过程评价课堂教学改革困境,钢结构设计制定基本思路与目标,如图1所示,形成“理论、实践、虚拟”三足鼎立式的课堂教学模式雏形,逐步改变学生“死记硬背懂理论,缺乏实践难动手”的现状。

二 全过程学业评价课堂教学改革进程

改革无法一蹴而就,如何合理利用现有优质教学方法、丰富全过程评价手段、具化学习过程评价要求并且紧跟时代需求与步伐,均需多方向、多角度地探索与实践。基于前期讨论、实际应用和后期反馈,本课程对各类教学手段进行了不同程度的创新与改进。

(一) 提升互动效率

师生问答互动是活跃课堂的主要方式,也是被各类课程纳入学习过程评价的常见形式,然其窘境在于部分学生羞于回应或事不关己,导致课堂互动陷入大段的“沉默时间”。同时,此类互动评价大多模糊不清,如回答单次分值、主动和被点名是否得分一致[10]。鉴于此,课程依托已成熟运行的“智慧树”共享课平台,采用课前mini测、课中限时投票等形式,在教学过程中快速获取学生学习反馈,迅速调整课堂教学气氛和内容。同时,互动积分均可呈现于“智慧树”平台,最终对积分进行归一化处理并排序,作为课堂互动评价依据。经优化后的课堂互动“不尴尬、不沉默”,互动评价结果公开且有迹可循,学生互动意愿显著加强,课堂教学质量与进度均得到保障。

(二) 优化翻转课堂

“生讲师评”的教学模式,是翻转课堂的一种,其目的在于督促学生提前学习、主动消化,并通过分享的形式,扩展知识范畴、加深知识理解。但实际却难以控制学生分享时长和质量,导致教学进度缓慢。并且多数学生只专注个人任务,对他人分享内容漠不关心,最终教学效果欠佳。鉴于此,课程将学生合理分组并分配任务,各组分别录制汇报视频并提前发送给任课教师查阅。课堂上,以播放视频与问答相结合的形式,共同检验个人学习成果。图2展示了部分小组制作的视频截图及课程现场情况。经检验,该方式可有效控制学生汇报时长和质量,并与目前社会主流汇报形式接轨,使学生学习课程知识的同时,提前接触未来工作中将遇到的各类情况。

(三) 利用校内实践,创新虚拟仿真

理论与实践结合是工科类课程教学效果提升的利器之一,然而庞大的学生数量、契合课程内容的工程、距离偏远的实践地点,是目前工科类课程组织实地实践的常见阻碍因素。鉴于此,课程在李军教授的带领下,自主研发“轻钢厂房雪灾事故分析”虚拟仿真实验,并与VR设备结合,使学生充满兴趣、身临其境地感受钢结构厂房整体结构形式及其在雪荷载作用下的破坏过程,并了解当下行业最新的“智慧工地”建设形式。同时,课程充分利用校内各类建筑,如校内实验室典型门式钢架结构、体育馆网架结构、钢结构连廊及操场雨棚悬挑钢结构,大幅降低实地实践组织难度(图3)。

(四) 回归结构设计初心

结构类课程中,常采用单线条几何图形表示结构形式(图4),学生对实际结构形式认知困难。通过图频展示或实地参观,不少学生走马观花、看过即忘,不能捕获知识点。动手设计和实际建构是工科类应用型人才的基本技能,鉴于此,课程回归结构设计本质与初心,采用易获得、易操作的手工卡纸重现复杂、厚重的钢结构形式。教具色彩鲜艳、立体、易存,极大地提高学生学习兴趣。通过邀请学生共同动手“复现”屋架节点,还可有效加强其对单线条图形所代表的实际三维节点关系认知。

(五) 构建知识图谱

利用多元网络资源开展专业课程的学习是当前时代特征[11-12],然而,信息爆炸时代,知识碎片零散且无序,多数学生仅能主动或被动获取课程相关资源,难以自主解读其中逻辑、建立思维导图并宏观掌握课程知识。鉴于此,课程依托“智慧树”共享课平台,将碎片串成脉络,将脉络织成网络,基于庞大的互联网资源及思维导图设计,初步形成“课程知识图谱”,达到“点→线→面”递进式教学指导效果,使学生在自主学习时也能清晰学习路线,直击核心,快速解构并掌握课程知识。

(六) 改善过程评价反馈时效性

过程评价结果是帮助学生调整学习状态的重要因素,但在传统教学过程中,学生普遍对“平时成绩”并不知晓,致使学习过程“稀里糊涂、得过且过”。更有甚者,“平时成绩”成了最终考核及格的“道具”,在各类考核机制公开化、透明化,学生对学绩点倍加关注的当下,其公正性极易引发学生质疑。鉴于此,课程利用“易查分”小程序,实时公布各阶段学业评价结果,通过及时的过程评价结果反馈,帮助学生尽早调整学习状态和态度,并及时听取学生对过程化评价的意见与建议。此外,由学生扫码查询本人成绩,而非群发,可有效保护其个人隐私。

三 改革成效

钢结构设计课程以主要知识脉络为牵引,将翻转课堂、虚拟仿真、校内实践及实践动手等教学模式自然融入知识单元,让“教学模式”为课程所用,而非被其所累。设计相应的评价形式与评价指标,加速推进“教-学-评一体化”变革,依托先进信息技术手段,引入虚拟仿真实验教学以及知识图谱(Knowledge Graph)概念,目前已呈现出“三足鼎立式”全过程学业评价教学新形态(图5)。