地方高校专业硕士研究生创新实践能力培养

作者: 孙超 熊琰 刘霞 丁建军 彭娟

摘 要:随着“双非”院校研究生人数,特别是专业硕士人数的不断增加,提高专业硕士研究生创新实践能力直接影响研究生培养质量。该文针对地方高校为地方服务、为行业服务的思想,明确为地方和行业输送合格人才是地方高校的首要任务,提出一种地方高校专业硕士研究生促进创新实践能力提升的实践平台建设方法,同时,构建相应的创新实践人才综合素质考评体系,从不同角度进行量化评价创新实践能力培养的效果。

关键词:地方高校;专业硕士;创新实践能力;电子信息;综合素质考评体系

中图分类号:G643 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2025)03-0064-04

Abstract: With the continuous increase of the number of graduate students, especially professional master's students, in "non-double first-class" universities, improving the innovation and practical abilities of professional master's students directly affects the quality of graduate education. This paper aims to clarify the idea that local universities serve the local community and industries, and emphasizes that delivering qualified personnel to the local community and industries is the primary task of local universities. The study proposes a practical platform construction method to enhance the innovation and practical abilities of professional master's students in local universities, and establishes a corresponding evaluation system for comprehensive innovative and practical talents to quantitatively evaluate the effect of cultivating innovation and practical abilities from different perspectives.

Keywords: local universities; professional master's degree; innovation and practical abilities; electronic information; comprehensive quality evaluation system

教育部数据显示,2022年我国硕士研究生招生约110万人,相比2014年招生的约62万人,增加接近50万人,增长率达77%,同期研究生招生规模远高于研究生导师的增幅和研究生培养机构的增加。同时,2022年“双一流”院校的硕士研究生报考增速放缓,“双非”院校2022年考研报名人数较上年有所增加,这给地方院校提出了更大的挑战。自2009年我国开始招收全日制专业学位硕士(简称“专硕”)研究生起,专硕研究生的招生数量不断增加,目前专硕研究生的报考人数普遍超过学硕,在“双非”院校尤为明显。专硕主要培养市场紧缺的应用型人才,创新实践能力的培养是专硕必备的核心竞争力,与研究生培养质量直接相关。产学研合作是解决教学资源不足情况下,培养应用型高层次人才的必然趋势,这恰好弥补地方高校专业硕士研究生培养的薄弱环节[1]。

地方高校首先要树立为地方服务、为行业服务的思想,明确为地方和行业输送合格人才是地方高校的首要任务。产学研方式是调整专硕研究生教育结构和培养创新型研究生的重要途径,本项目研究的对象为电子信息专业硕士创新能力的培养体系。面向国家发展战略与新产业变革,定位于行业转型升级与区域经济发展对电子信息类创新型人才的强烈需求,全面深入地探索促进电子信息专业硕士人才创新能力提升的途径[2]。

本研究针对地方高校电子信息专硕面向地方、面向行业的现状,结合学生需求和现实应用,确定教学重点和难点,在教学过程中应结合学生需求和现实应用,通过深入分析教学内容,确定教学重点和难点,突出实用性,引导学生把握核心知识,解决实际问题[3]。科学合理地设置课程体系,优化教学内容及过程,构建基于产学研促进创新能力提升的实践平台,并通过建立科学的创新人才综合素质考评体系来促进课程体系改革和实践平台建设的持续改进[4-5]。

一 促进创新实践能力提升的实践平台建设

作为创新课程体系实施的重要载体,充分发挥创新实践课程体系的效果,实践平台的建设显得尤为重要[6-7],拟主要进行以下三个方面来研究。

(一) 电子信息综合实践平台建设

电子信息专硕实践平台的建设涉及到为电子信息专业的学生提供实际操作、实验、项目实施等实践机会的平台。这有助于学生将所学的理论知识应用于实际项目中,提升他们的实际操作能力和解决问题的能力。以下是建设电子信息专硕实践平台的一些建议步骤。

确定目标和范围:首先要明确实践平台的目标,是为了提供实验环境、开展项目、培养创新能力还是其他目标。根据目标,确定平台所需要涵盖的范围,包括硬件、软件、实验设备等。

设立实践实验室:建立一个配备先进设备的实践实验室,确保学生可以在安全和先进的环境中进行实验和操作。实验室可以涵盖高阶电子电路设计、系统级嵌入式开发、智能检测技术实验等内容。

拟定实践项目:开发各种实际项目,与行业合作伙伴合作或是学校内部的教授、研究员共同开展项目。这些项目可以涵盖电子硬件设计、系统集成、软件开发等领域。

导师指导:安排有经验的导师或指导教师,指导学生在实践平台上进行操作和项目开发。导师可以提供技术支持、指导和建议,帮助学生解决遇到的问题。

资源支持:确保实践平台有足够的资源支持,包括所需的硬件设备、软件工具、实验材料等。还要提供必要的文献、资料和学习资源,以帮助学生更好地理解和应用知识。

开展培训:为学生提供操作实验室设备、使用软件工具及开展项目所需的研究生培训课程。培训可以包括操作技能、安全注意事项等内容。

评估与反馈:设计合适的评估机制,评估学生在实践平台上的表现和成果。同时,为学生提供反馈,指导他们改进和提升实践能力。

持续改进:定期审查和改进实践平台的内容和运作机制。根据学生和导师的反馈,不断优化实践平台,确保其能够适应不断变化的技术和行业需求。

行业合作:与电子信息行业相关的企业、研究机构建立合作关系。可以邀请行业专家来分享经验,提供实际案例,甚至提供实习机会,增强学生的实际应用能力。

创新培养:鼓励学生参与创新项目,提供创业培训和资源,培养他们的创新思维和创业能力。

综上所述,建设电子信息专硕实践平台需要综合考虑设施、师资、项目和资源等方面的因素,旨在为学生提供全面的实践机会,提升他们的专业能力和实际应用能力。

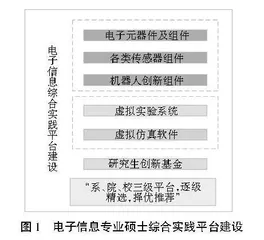

基于地方高校的电子信息硕士专业,作为一门电子、计算机、控制等为基础的多学科交叉学科,要构建多学科交叉融合的综合实践平台,对其硬件、软件进行规划设计,使其满足创新实践课程体系改革的需求[8]。本研究依托江汉大学(简称“本校”)“中国制造2025产教融合创新基地”平台,其中硬件建设,包括智能仪器创新需要的嵌入式控制器等电子元器件及组件、各类传感器组件、机器人创新组件等;软件建设,包括虚拟实验系统的开发及虚拟仿真软件的购买,综合实践平台建设如图1所示。

(二) 创新实践成果精选机制的建立

建立一个有效的创新实践成果精选机制可以帮助识别、评估和展示学生在创新领域取得的优秀成果。以下是建立这样一个机制的一些建议步骤。

明确标准和目标:首先,明确创新实践成果的标准和目标。这可能包括技术创新、解决实际问题、商业潜力等方面。确保所有参与者都理解何种类型的成果符合机制的要求。

设立评审委员会:组建一个由专业教师、行业专家和学术研究者组成的评审委员会。这个委员会负责评估学生提交的创新成果,确保评审过程公正和专业。

成果报告和展示:要求学生提交详细的创新成果报告,包括项目背景、目标、方法、实现、结果和影响等内容。此外,可以要求学生进行口头或展示性的报告,向评审委员会和其他参与者展示他们的成果。

评估准则:设定明确的评估准则,例如创新性、技术难度、实际应用性和团队合作等方面。这些准则应该与创新的不同阶段和类型相匹配。

奖励体系:设计奖励体系,包括奖金、荣誉证书、实习机会等。奖励可以根据创新成果的质量和影响力进行分级,鼓励学生不断提升创新水平。

学术保真性:确保学生提交的创新成果真实可靠,防止抄袭和不当行为。可以采用文献引用、实验数据记录等方式来保证学术保真性。

知识产权:对于涉及知识产权的创新成果,明确学校和学生之间的知识产权分配和保护机制。确保学生的创新成果得到合理的保护和利益分享。

宣传和展示:将优秀的创新成果在校内外进行宣传和展示,可以举办创新展览、学术研讨会等活动,让更多人了解和认可学生的成果。

持续改进:定期评估和改进创新实践成果精选机制,根据经验和反馈不断优化机制的运作,确保机制的公正性和有效性。

跨学科合作:鼓励跨学科合作,使不同专业领域的学生能够共同参与创新项目,从不同角度带来创新思维。

地方高校为提高创新实践成果的质量和效率,充分发挥创新实践平台的作用,拟建立“系、院、校三级平台,逐级精选,择优推荐”的成果推送机制。三级平台建设框图如图2所示,首先院系在各类实践类教学和课外科技活动中遴选出优秀的种子项目,通过学校设立的研究生科研创新基金及完善项目化资助运作程序对项目进行初级选择;其后对经过一定阶段建设得比较好的项目,参与“互联网+”研究生组、研究生数学建模竞赛等省级、国家级赛事,为未来取得更高成果做铺垫。通过建立一个明确的创新实践成果精选机制,学校可以激励学生积极参与创新活动,培养他们的创新能力,并为他们提供展示和推广成果的机会。

电子信息专业硕士创新实践平台建设框图如图2所示。

(三) 推进创新创业教育,培育创新人才

电子信息专业需要具备强大的创新意识和创新精神的人才进行推动,实践平台需要加强创新创业教育,培育创新人才,要建立创新创业教育课程,开设创新、创业讲座,提供咨询和指导服务。还可以鼓励学生参加创新创业竞赛等活动,让学生在实践中不断锤炼和提升自己的创新能力。

以产学研为方向,创新为目标的课程体系的构建:①产业导向课程。引导学生了解当前产业的发展趋势、挑战和机遇。通过案例分析、行业调研等方式,帮助学生理解产业的现状和未来发展方向。②科学与工程基础课程。提供跨学科的基础知识,包括高阶数学、计算机科学实践等,为学生的技术能力打下坚实基础。让学生们在课程教学环节中循序渐进地提高产学研能力,为培养出电子信息类高素质应用型人才提供有力支撑。