文献选读在动物生物学教学中的应用探究

作者: 施伟

摘 要:动物生物学一直是许多高校为专业本科生开设的必修课之一。其传统教授方式是采用以教材、大纲为基础的线下课堂为主。随着时代的进步,动物学也有很快的发展,有很多的新内容无法同步写入教材,及时地传授给学生。如果仅以传统的方式进行授课,会造成学生在认知上的滞后,也不能调动学生的学习主动性。所以,传统动物生物学教学方式有必要实施形式与内容上的课改,即如何将动物学发展中的新内容成功整合到教学内容中,要能充分调动学生的学习主动性。该文将以无脊椎动物教学为例,将文献选读结合线上线下授课方式如何在动物生物学课改中的实施进行探究。以期为推动该门课程内容与形式上的有效教改,建设高质量本科生课程奠定基础。

关键词:动物生物学;文献选读;线上线下教学;无脊椎动物;教学改革

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2025)03-0113-05

Abstract: Animal Biology has always been one of the compulsory courses offered to undergraduate students in many universities. The traditional teaching method is to use offline classrooms based on textbooks and outlines. With the progress of the times, zoology has also developed rapidly, and many new contents can not be written into the teaching materials synchronously, which can be taught to students in a timely manner. If only traditional teaching methods are used, it will cause students to lag in cognition and cannot stimulate their learning initiative. Therefore, it is necessary to implement the curriculum reform of form and content in the traditional teaching method of Animal Biology, that is, how to successfully integrate the new content in the development of zoology into the teaching content, so as to fully mobilize the students' learning initiative. This paper takes the teaching of invertebrates as an example to explore the implementation of literature selection combined with online and offline teaching methods in the curriculum reform of Animal Biology. The aim of the study is to promote effective teaching reform in the content and form of this course and lay the foundation for building high-quality undergraduate courses.

Keywords: Animal Biology; literature selection; online and offline teaching; invertebrates; teaching reform

教育部在新颁布的高水平本科教育人才培养意见中已明确指出本科生是高校人才培养的主体,本科教育是提高高等教育质量的重要基础[1]。高校教育应“以本为本”,将培养出具备知识、能力、正确三观的高素质人才为检验教育质量的根本标准[2]。在这样的导向下,许多高校都将建设高质量的本科生课程为目标以推进高素质本科生的培养进程。

动物生物学是研究动物各类群生命现象及其发生规律的科学,历来被高等院校相关专业列为本科生必修专业基础课,云南大学也开设了此课作为必修课。该课程也被云南大学及其他高校列为重点建设的高质量本科生课程之一。

一 课改必要性

从动物生物学的教材大纲来看,该课程将动物类群大致分为无脊椎动物和脊椎动物两大部分。目前对此课程的讲授按照动物由低等向高等的发展顺序,针对不同动物类群的结构特征,进化历程,发生规律、生态分布以及一些动物生物学的经典理论进行的[3]。该课程的传统授课模式是以教师线下课堂讲授为主,教授的内容是以教材和大纲为主的经典而基础的内容。

随着时代变化,动物生物学的发展遇到了一些问题,一方面课时削减(从每周3学时减少为每周2学时),而授课内容并未减少;另一方面,动物学研究也在快速发展,新的知识不断更新,但教材的内容更新却赶不上脚步,新的内容不能及时传授给学生,造成学生认知上的滞后。在教学形式上,如果继续以教师为主体的讲授,会影响学生主动性及能力的培养。所以,传统的动物生物学教学需要改革,要同时兼顾传统基础知识和新知识的传授,还要能转变学生的角色,使其变成学习的主体,发挥出主动性。

动物生物学的发展也要与时俱进,需要及时找到一种方式能有效地在保证基础内容讲授的同时还能进行新内容的扩充,同时也能实现教师与学生“教与学”的角色转换,使学生成为学习的主体。这门课程在云南大学的授课对象是低年级的本科生,这一阶段的学生求知欲较强,也是塑造正确价值观的关键阶段。通过教改,希望不仅能实现此门课程教学形式与内容上的改变,提升教学培养目标“以本为本”,培养出具备相当知识储备,拥有一定科研能力,具有良好三观的高质量专业本科生。

伴随互联网的快速发展,一些新颖的教学模式得以发展,并且也为教改提供了途径。比如:近年比较流行的线上线下教学模式,就是利用各种网络平台资源,将课堂上的教学拓展到课前和课后[4]。这种模式已有一些高校应用于此课程及动物学的其他课程中[4-5],如:动物遗传学等[6]。线上线下授课模式从形式上满足了动物生物学教改需求。

这种授课模式不仅可以保证原有教学内容的进行,还可以有时间进行新内容的拓展。教师可以在课前将必讲内容整理出相应的要点,指导学生提前预习,课堂上讲要点和重点,以提高课堂效率。还可以将要拓展的新内容提前要学生思考、阅读,然后在课堂进行讨论。课后利用网络媒介,让学生完成作业和讨论。这样不仅可以完成原计划的教学内容,还可以进行适当的扩展。通过这种方式,教师与学生间的关系也不再是简单的教与学,可以实现角色的转变,学生也不再是被动学习,学习主动性会得以充分发挥。

除了形式上的改变,课程内容上也可有所改变,特别是依托线上线下模式,可以将动物生物学的新内容扩充进来。新内容的扩展包括了动物生物学的热点、前沿问题追踪,新理论、新发现、新技术的报道,而这些内容最有参考价值的来源是各类发表的科学文献,特别是发表在诸如《Nature》《Science》一类的权威性,认可度高的杂志上的关于动物各类群的相关实时文献报道都可以作为新内容的扩充引入教学中。

在本文中,笔者就将以动物生物学中的无脊椎动物重要类群为例,探讨将哪些文献内容通过线上线下教学模式引入到实际教学中,以及这样做的实际意义。无脊椎动物是动物生物学中的重要部分,比较脊椎动物的有关研究相对较少,关注度也较低,但这些动物也有新的研究进行。

二 课改内容、形式、意义

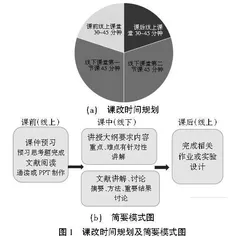

无脊椎动物的教学安排为原生动物、海绵动物、腔肠动物、扁形动物、线虫动物、轮虫动物、环节动物、软体动物、节肢动物和棘皮动物[7]。通过查阅文献发现近年来有许多关于无脊椎动物的新研究发表在《Nature》《Science》上,下面就以一些具体的文献为案例,选取一些无脊椎动物的典型类群,分析它们如何与原有内容进行结合,切入点在哪里,以及如何借助线上线下混合模式引入课堂,引入的意义和预期要达到的目标。课改规划如图1所示。

(一) 单细胞低等类群——原生动物

原生动物是动物类群中原始的门类,属于单细胞动物,它们虽然原始、简单,但其和人类的关系非常密切。比如:疟原虫是一类寄生性的原生动物,它寄生于人体内会引发重大传染疾病——疟疾[7]。对于疟疾的治疗最有效的方法是利用青蒿素及其衍生物进行的。我国科学家屠呦呦在从天然青蒿中发现和提取青蒿素方面有着巨大贡献。

但是从天然植物中提取青蒿素无论从质量和产量上也不能满足大量抗疟药的生产,还会导致抗疟药物价格的升高。而在2013年《Nature》上发表的研究开发出了一种人工半合成青蒿素的方法。此方法引入了酵母菌的基因序列,并成为了青蒿素合成的前体物质,然后再使其转变成抗疟药物,是青蒿素合成里程碑式的突破[8]。这样突破了一直以来青蒿素的获得只能从天然植物中提取的瓶颈,现在可以通过工程酵母的半合成获得,为抗疟药物的制造提供一条高效、低价的途径。

将这篇文献引入到教学中,①课前线上,在课前通过线上的形式(利用雨课堂、QQ群等)将原生动物的课件和预习思考题先在线发送给学生进行预习,让学生们先自学属于教材大纲要求的内容。同时,也将这篇文献发送给学生阅读摘要、方法、结论。布置学生自行查阅有关屠呦呦利用传统方法提取青蒿素的文章,然后与这篇文献中的方法进行比较,充分调动学生学习主动性。②课中线下,线下课堂时可以利用一节课时间重点讲授课件以及学生预习过的内容,以教师的讲为主。在第二节课以导入的方式将要讨论的文献与教材中原生动物与人类的关系的内容关联起来,然后进行拓展。这节课以学生为主体讨论、展示、辩论他们已查阅的资料和进行的比较,互相点评。最后,教师进行辅助性的概括。③课后线上,通过线上方式对原生动物进行回顾,对拓展关联的文献进行总结,进行相关的思政教育。可以通过问答、讨论等方式进行。这部分也主要以学生为主,教师作适当点评,总结。

通过对这篇文献的引入和选读,以期对学生有三方面的拓展、提升。从知识拓展方面,通过对该文献的学习讨论,让学生对原生动物的特点以及与人类的关系(益处、害处)有更深入的认识,对文献中所涉及到但教材中没有提到的基因工程,化学合成等知识有所了解。从能力提升方面,通过对文献内容和教材内容的比较学习,能够锻炼学生的思辨能力,知识关联、比较能力,资料查阅收集能力。从价值导向方面,通过讲解引入的文献也可以总结出相应的思政教育要点。比如:本文献涉及由疟原虫感染的疟疾治疗的主要成分青蒿素有关。课前已安排学生比较我国科学家屠呦呦传统提取青蒿素以及本文中半合成青蒿素的方法,而屠呦呦和该文献研究有关的科学家都是通过长期坚持不懈的努力和坚定的意志才获得了成就。以此教育学生们执着追求自己热爱的事业,不畏艰难,持之以恒,从而实现正确价值观的引导。

(二) 超强再生能力的扁形动物——涡虫

涡虫是扁形动物中的重要类群,也是进行再生研究的流行生物模型。在教科书中对涡虫的再生能力没有展开描述,仅提到“涡虫的再生能力很强,将它切成两段,每一段会再生出失去的那一半,成为一条完整的涡虫。其再生具有极性、前端生长发育最快、后端最慢。[7]”通过这样的讲述,学生对此方面的认识不深。但实际上,涡虫再生能力有着深远的研究前景,特别是在移植医学方面,值得深入了解拓展。