高校形势与政策课“目标互动式”教学组织方法的应用探究

作者: 张鸣春

摘 要:基于“目标互动式”教学组织方法的高校形势与政策课程教学模式注重课堂教学中的人际互动过程,以学生为中心,以课堂中的人际互动为主要手段,把课堂教学分成“问题情境阶段”“问题探讨阶段”“交流与展示阶段”和“课堂总结阶段”四个模块,并穿插运用“师-生”互动式和“生-生”互动式两种立体化教学方式。既是对高校形势与政策课程教育理念的创新,又是对高校形势与政策课程教育路径的创新。

关键词:目标互动式;高校形势与政策;教学模式;“师-生”互动;“生-生”互动

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2025)03-0117-05

Abstract: The teaching mode of Situation and Policy in colleges and universities based on the teaching organization method of "objective interaction" focuses on the interpersonal interaction process in classroom teaching. With students as the center and interpersonal interaction in class as the main means, the classroom teaching is divided into four modules: "problem situation stage", "problem discussion stage", "exchange and display stage" and "class summary stage". And interspersed with the use of "teacher-student" interactive and "student-student" interactive two three-dimensional teaching methods. It is not only the innovation of the educational concept of "situation and policy", but also the innovation of the educational path of "situation and policy".

Keywords: objective interaction; university situation and policy; teaching mode; "teacher-student" interaction; "student-student" interaction

形势与政策作为高校学生思想政治教育的重要内容,无论从拓宽德育途径、优化德育内容,提高德育实效的角度,还是从培养堪当民族复兴大任的时代新人的高度,都显示出其特有的功能,具有不可替代的重要作用。然而,值得注意的是,互联网使得大学生获取信息的方式和渠道更加多元、畅通和便捷,但对于大学生“三观”的冲击也更加强烈。同时,国际环境日趋复杂,不稳定性、不确定性明显增加及我国全面建设社会主义现代化国家的繁重任务,都对高校的形势与政策教育工作提出了各种各样的挑战。积极探索创新高校形势与政策课程的教学模式,加强和改进高校形势与政策教育,提升其在大学生心目中的认可度,保证大学生思想意识不被外来消极因素侵蚀,已迫在眉睫。

一 当前高校形势与政策教育面临的困境

当前,高校形势与政策教育总体上面临着如何让学生“进得来”“听得懂”“想得通”“跟着走”的困惑与挑战[1]。一些学生主观上漠视形势与政策课程的地位及价值,形势与政策教师教学实效性不理想。一直以来,形势与政策理论教学的模式都是“结论+例子+意义”的三段论,其优点在于系统性、逻辑性较强,便于学生记忆,但这种单一灌输式授课方式,难以收到较好的教学效果。具体而言,当前高校形势与政策教育面临的困境主要表现为以下方面。

(一) 形势与政策课程的地位及价值被“模糊”

课程设置上,部分高校对形势与政策课程的重要性认识不够到位,对形势与政策教育的内在价值把握不明晰,片面认为形势与政策教育就是时事报告。有些高校对形势与政策教育不够重视,存在一种错误的认知,认为大学生已经具备一定的认识社会和观察分析社会的能力,有能力进行社会问题的自我审视,因此,在专业课程相对比较繁重的情况下,没有必要开设专门的形势与政策课程。在形势与政策教育的教学组织、实施过程中,一些高校对于形势与政策教育内在价值的认识层面仅停留于常规的政策宣讲和简单的理论说教,并未认识到藉由形势与政策教育,让大学生不断分析实事、认同政策、认清趋势,进而帮助其树立科学的形势观、政策观的终极价值关怀。对于是否开设专门的形势与政策课程的态度,当前主要存在两种认识误区:一是认为形势与政策课只需在部分年级“阶段性”开设,没有必要在大学各年级开设;二是认为形势与政策教育可贯穿于党团活动之中,也可分解到高校其他思政理论课的教学环节之中。这些片面的认识,在一定程度上影响和阻碍了形势与政策课程的建设和发展。

(二) 一些师生对形势与政策课程的价值认同度较低

高校师生对于形势与政策教育的认识参差不齐。比如从事思想政治教育相关学科的老师认为开设形势与政策课程很有必要,一些专业课老师认为形势与政策课程的开设可有可无。原因在于,这部分老师认为,高校学生可以通过其他途径了解社会,比如前沿讲座、网络新闻、电视广播、报刊杂志等,没必要专门开设一门课程,在必要时组织几次专题讲座或大型社会实践活动就行了。大学生的参与、学习程度直接制约和影响着高校形势与政策教育的效果。学生对于形势与政策课堂教学的态度分为“主动学习”型、“被动到堂”型、“消极旷课”型三类。“主动学习”型,即学生对时政比较感兴趣或为了拓展政治知识而主动来到课堂并认真听课。“被动到堂”型,即学生因考勤约束、平时成绩顾虑、单纯为授课教师捧场等被动来教室听课。消极旷课型,即学生受强烈的学习功利性影响,认为教学内容跟自己的专业不太相关,对自己就业也没有太大用处而对教学内容不感兴趣,经常旷课。在高校形势与政策课程的实际教学中,属于“被动到堂”型和“消极旷课”型的学生占绝大多数。究其原因,一是高校学生普遍认为相较于专业课而言,形势与政策课程没有多少理论高度,与自己的就业也没多大关系。二是大学生通过网络渠道也能及时了解到时政要闻,因此对此门课程显得不太重视,学习本门课程的态度消极。三是有的学生看来,这门课程只要合格就行,拿到学分就是其最高目标,所以要不要认真听课也就无所谓了,形势与政策课自然就不幸成了“选逃”较普遍的一门课程。

(三) 形势与政策教育教学的师资队伍和能力水平有待提升

由于高校形势与政策教育内容的时效性非常强,没有也不可能有比较稳定的、统一的教学大纲和教材,无论是教育执行部门还是教育者个人,都不能很好把握、设计、讲授、开展教学活动,致使形势与政策课程的教学浮于表面居多,深入人心很难,最终导致教育教学效果与预期相差甚远。在绝大部分高校,承担形势与政策教育教学的任课教师主要是年轻教师、辅导员或班主任,教师教学阅历浅,教师成就感低。部分年轻的辅导员、班主任在相应的工作岗位上是短暂的、过渡的,有的要考研、考博,形势与政策课程授课教师的现实需求致使部分老师上课不够主动积极,备课不充分。形势与政策课教师担负着培养大学生具有正确的政策观、形势观,提高大学生综合素质、增强社会责任感的重要任务。因此,探索建立一支政治素质高、业务水平强、结构合理、人格修养高的形势与政策课师资队伍,对提高课程建设实效性具有很强的现实意义[2]。

二 “目标互动式”教学组织方法嵌入高校形势与政策课程教学的实际意义

“目标互动式”教学组织方法以课堂中的人际互动为主要手段,是一种引导学生从活动中学习的教学模式,旨在以建构主义的学习理论为基础,强调学生的学习兴趣,要求学生主动积极地从活动中学习。由此,“目标互动式”教学组织方法把调动学生的积极性作为主线,主要做法是实施任务驱动的教学方法,将课堂教学内容项目化,课前对学生进行任务安排,课堂中汇报任务成果,以达到增强学生学习的主动性和全面提高学生综合素质的目的。“目标互动式”教学组织法在突出互动意识,激发教学主体活力的前提下尊重了学生在课堂学习中的主体地位[3]。教师在让学生明确学习目标的基础上,充分发挥学生的主观能动性,引发学生的情感体验,激发合理适度的学习动机,引发学生积极思考和积极讨论,有利于学生培养全面分析问题、深入剖析社会现象的思维能力。基于“目标互动式”教学组织方法的高校形势与政策课程教学模式注重课堂教学中的人际互动过程,即指课堂教学中发生于教师与学生及学生与学生之间的互动过程。这一过程旨在引导学生积极思考,让学生参与到问题讨论之中,让学生在自我思索中更深刻地认清形势和理解政策,在回应问题的过程中不断提高政治素养。

(一) 有助于实现高校形势与政策教育理念的创新

作为一种意识形态的教育,形势与政策教育在一定程度上会遭到学生的忽视或产生厌学情绪。在教育理念上,基于“目标互动式”教学组织方法的高校形势与政策课程教学模式放弃了传统的教师中心论、“填鸭式”政策说教论,建立以学生为中心,以学生的价值教育为中心的主体接受论,即在形势与政策课程教育中,改变了“政策传声筒”式的教育模式,将这种一元性的教育目标融入师生认同度较高的场域之中,以立体化的教育方式方法,走进学生的生活世界,和学生一起深入细致探究人与社会的关系、关注社会发展规律,杜绝空洞的政治说教。以提高学生自身的素质(如基于价值关怀的价值教育、思考分析问题的能力、理论联系实际的能力等)为目的,突出学生的主体地位,防止那些对政治本就不感兴趣的学生产生逆反甚至质疑、抵触心理,通过“目标互动式”教学组织方法将时政前沿问题等植入学生的头脑,增强形势与政策教育的实效性。也就是说,在教育的最终取向上,不是将政治教化、政策灌输作为教育的最终目的,而是以政策与形势热点为载体,对学生进行“价值教育”和“信念培育”,在端正学生政治立场的同时,培养学生对于时政热点问题的思考、分析和判断能力。

(二) 有助于推进高校形势与政策教育路径的创新

新时代大学生接受信息的多元化、接受手段的多样化及思维方式的多维化都要求形势与政策课教学模式要持续创新与改进。在形势与政策课堂教学中避免“填鸭式”的政策灌输和意识形态的简单说教,运用教学互动模式,即把调动学生积极性作为主线,通过实施任务驱动的教学方法,以达到增强学生学习的主动性和提高教学实效性的目的。基于“师-生”互动的“启发式教学法”引导学生提出自己关注和思考的形势与政策问题,通过具体的问题探讨式教学方法,旨在使每个学生都成为学习主体,充分调动学生的积极性,实现“教”与“学”的有机结合,在师生互动中达到教书育人的实效[4]。基于“生-生”互动的“小组合作学习”鼓励小组成员进行合作探究,这种基于学习共同体理念的“小组合作”互动教学模式,强调发挥学生学习的主体作用,鼓励学生积极参与到形势与政策课教学过程中[5]。可以培养学生的探究意识和合作精神并进行学习优势互补,同时也是学生动手、动脑、动口的实践过程。基于“师-生”互动的“启发式教学法”和基于“生-生”互动的“小组合作学习”两种教学互动模式有机嵌套,有助于激发学生学习的兴趣和探讨欲望,使学生能够主动深入地思考,有助于进一步提升形势与政策课程的地位、价值及教学实效性。

三 “目标互动式”教学模式在高校形势与政策课程教学过程中的具体应用

基于“目标互动式”教学组织方法的高校形势与政策课程教学模式的创新在于为形势与政策教育注入新的生机和活力,使形势与政策理论的教学实施有效的课堂组织与管理,建立积极的课堂互动环境,依据学情差异和教学内容的不同,有效指导学生进行自主学习,在探究学习过程中努力培养学生主动强烈的求知精神,切实提高形势与政策教育的实效性,提升形势与政策教育在大学生心目中的地位和价值。

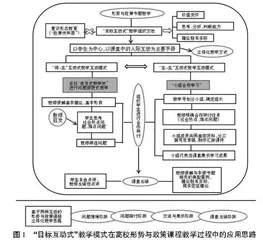

如图1所示,在形势与政策课程的目标互动式课堂教学中,把课堂教学分成“问题情境阶段”“问题探讨阶段”“交流与展示阶段”和“课堂总结阶段”四个模块,以学生为中心[6],以课堂中的人际互动为主要手段,并穿插运用“师-生”互动式和“生-生”互动式两种立体化教学方式。从而实现高校形势与政策教育从“政策传声筒”式的意识形态教育真正转变为对学生充满价值关怀、提升学生实际能力、引导学生加强理论联系实际的政治素养培育课程。