“大思政”视域下大学数学教学模式优化路径研究

作者: 范海龙

摘 要:“大思政”教育背景下数学知识、信念、态度、价值和伦理规范的有效统一,是数学课程思政与思政课程有机结合的基石。“OBE+CIPP”框架下的数学课堂教学模式,旨在突出改良型评价框架的发展性功能。通过背景评价、输入评价、过程评价与成果评价等方面的实施,逐步夯实数学课程思政建设机制。同时,在习近平总书记关于教育的重要论述指导下,大学数学教学模式路径的深度优化还需要社会的建构、伦理的规范以及文化的重建。

关键词:大思政;“OBE+CIPP”框架;高等数学;数学分析;规范伦理

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2025)03-0122-04

Abstract: The effective unity of mathematical knowledge, beliefs, attitudes, values and ethical norms under the background of "Great Ideological and Political Education" is the cornerstone of the organic integration of mathematical curriculum ideological and political education and ideological and political education. The mathematics classroom teaching model under the "OBE+CIPP" framework aims to highlight the developmental function of an improved evaluation framework. Through the implementation of background evaluation, input evaluation, process evaluation, and achievement evaluation, gradually consolidate the mechanism of ideological and political construction in mathematics courses. Meanwhile, under the guidance of General Secretary Xi Jinping's important discourses on education, deep optimization of path of university mathematics teaching model also requires social construction, ethical norms and cultural reconstruction.

Keywords: Great ideological and political education; "OBE + CIPP" framework; Advanced Mathematics; mathematical analysis; normative ethics

2018年习近平总书记在全国教育大会上强调,“坚持把立德树人作为根本任务”“要把立德树人融入思想道德教育、文化知识教育、社会实践教育各环节,贯穿基础教育、职业教育、高等教育各领域”。2020年6月教育部印发《高等学校课程思政建设指导纲要》,要求把思想政治教育贯穿人才培养体系,力争实现思政课程与课程思政的同向同行。课程思政是以课程为载体,通过挖掘课程知识本身的思政元素,以隐性方式实现对学生的价值引领。思政课程是通过理论学习特定教育内容的显性方式,对学生开展系统的马克思主义教育的课程形式。二者的有机结合与同向同行,旨在着力形成课程群对学生立德树人教育的学科合力。课程思政理念融入高校本科生教育,对培养德才兼备的高素质人才具有重要作用。该文的一个基本逻辑线路是在大思政视域下观照理工科课程思政教育,其基本立场在于对科学理性、价值、社会、文化与伦理规范等方面的关注,为当前的思想政治教育带来不同的切入视角与研究进路。

一 “大思政”背景下工科院校的大学数学课程思政

(一) 习近平总书记关于教育的重要论述

2021年3月,习近平总书记在看望参加全国政协会议的医药卫生界教育界委员时提出:“‘大思政课’我们要善用之,一定要跟现实结合起来。”在党的二十大报告中,习近平总书记提出了一系列关于教育的新观点、新论断、新任务与新要求。习近平总书记强调“教育是国之大计、党之大计”“要坚持社会主义办学方向,坚持中国特色社会主义教育发展道路,贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务”。习近平总书记明确出新时代新征程教育事业高质量发展的新方法论,为到2035年建成教育强国提供了根本遵循和行动指南。2022年7月,教育部等十部门联合印发的《全面推进“大思政课”建设的工作方案》,将大思政课建设引向新的阶段[1]。习近平总书记从教育的根本问题、教育主体、教育结构、教育改革与教育内容等方面提出的一系列重要论述,继承和发展了马克思主义教育思想,丰富了习近平新时代中国特色社会主义思想。只有充分研读和实践习近平总书记关于教育的重要论述,才能从价值、社会、文化和伦理等多个维度构建出大学数学课程思政文化体系。

(二) 新工科建设中新的教育教学模式

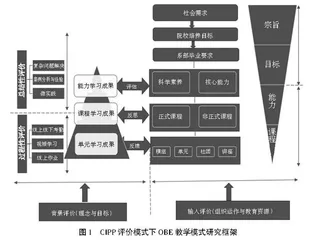

作为当前工程教育发展的主流思想,成果导向教育(Outcome-based Education, OBE)的成熟理念在多个维度上都值得借鉴与探索。OBE主张评量本身就是一种学习,要以具体的评分标准引导学习。从评量出发的逆向课程设计将广泛的目标细化、能力化和具体化,旨在测量可预测的学习成果[2-3]。作为现阶段教育领域中影响较大且应用较广的一种评价模式,CIPP评价模式主张评价就是为管理者做决策提供信息服务的过程[4]。这种决策导向或改良导向型评价模式,为管理者作决策提供评价信息服务。按照系统分析的方法,CIPP评价模式涵盖背景评价、输入评价、过程评价和结果评价四种决策类型。教育评价不再是以教学目标为导向,而是以教育决策为导向,为决策者改进教学服务[5]。OBE理念为人才培养体系优化与课堂改进提供了决策引导,而CIPP模型则从实施过程入手,量化OBE理念各个环节,使项目展开更加透明、可控和精准。二者在核心内涵、目标达成度等方面具备同构性[6]。“OBE+CIPP”评价框架下的“学习成果”,不仅是清晰而可观察的学生学习表现,也是教育过程中学生价值观、态度、情感和心理状态的综合性直观体现。把CIPP评价模式应用于大学通识教育课程的研究,国内现阶段其研究对象并未涉及工科专业的学生。采用“OBE+CIPP”评价模式为分析架构(图1),透过“逆向设计,正向实施”的课堂教学设计,以正式课程和非正式课程为依托,通过科学素养和核心能力验证学习成果。评价层次包含了背景评价、输入评价、过程评价和成果评价。根据学习阶段的不同制定出不同的评量标准,不断引导学生进行深度学习。

新工科建设的核心问题在于工程创新人才的培养,而高素质人才的培养离不开数学教育。美国国家科学基金会(NSF)立项支持高等数学的课堂教学改革计划。NSF建议高等数学课程需要修正与更新,应着重于“培养学生概念性理解能力、解决问题的技巧、分析以及举一反三的技能”[7]。这意味着在教与学的循环过程中,每节课后要做当日教学活动的分析与反省,以对下次教学活动做出修正。质性资料的收集与分析主要采用课堂观察、教学札记与学生访谈等工具进行数据整理与分析,运用三角校正法增加CIPP评估模式的客观性(图2)。分析不同教育背景的师生对于工科院校通识教育实施成效的看法差异性,检视研究中可能遭遇的困境,根据研究结果提出具体建议,能够促进我国理工科院校通识教育的良性发展。讲深讲透讲活思政道理,在大学数学教学中融入数学史与数学文化史,润德启智使得学生得到的数学印象包含“数学社会感”。不求大不求全,避免和防止贴标签硬植入式的教学方式。以文化活动提升大学生的数学素养,在价值澄清中逐步生成对话与探究的数学课堂文化。

二 “大思政”视域下大学数学教学模式的路径优化

(一) 探究共同体模式下价值凸显的数学思政教育

思想政治教育的对象是人,其目标就是根据意识形态的要求,为社会繁衍培育具有完整人格的“社会人”和“政治人”。思政教育除了实施意识形态指向的教育外,还要进行心理和人格等方面的引导和培育[8]。思想政治教育本身就是一种通过教育手段,彰显文化权力的复合型实践活动。知识性与价值性是内涵于科学学科的两种基本元素,二者的可通约为它们共存于思政教育过程中提供了学理基础。霍克海默(Max Horkheimer)曾指责科学实证论,把具有活动能力的人类看成机械决定中的事实与对象,从呈现在直接经验中的现象来理解世界,未能区分本质与现象,在事实与价值之间设立了绝对的分界, 也因此把知识与人类兴趣隔离开来。阿普尔(Michael W. Apple)[9]也指出,教育与文化政治有着密切关联,正如一个国家教科书里以及课堂里所显现的情形那样,课程从来都不是知识的不偏不倚的汇集。

数学思政课程建设是价值导引和价值创造的过程。首先,数学价值传播的条件是多方面的,人们对数学文化理解是数学价值认同的前提。其次,在探究共同体模式下价值凸显的数学思政教育,有助于资讯的共享,学生优势的发挥和自主探索空间的营造。高等数学和数学分析分别作为理工科院校重要的通识教育课程和数学类核心专业课程。两门课程都重视数学理论的完整性和逻辑性,对学生数学思想的形成,理性思维的训练,后继课程的学习都有着及其重要的意义;是学生今后学习数学,进行数学理论研究,从事数学应用的理论基础。国内的数学分析教材从实数连续统和戴德金切割出发,以“符号”的精准表述为开端。它按照逻辑脉络进行书写,逆历史发展顺序进行编排。大部分高校教师在进行知识传递的同时,忽略了对学生进行价值引导。现在处于课程思政与思政课程同向同行发展研究的关键时期,既要保持思政教育在实践中的纲领性,又不能失去数学教育的整体性与解放性。

(二) “OBE+CIPP”框架下的大学数学学习

大思政背景下大学数学课程的整体性学习。具体来看,数学分析作为理工类高校数学类核心专业课程,内容涵盖实数理论、极限与连续、导数与微分、积分、无穷级数、多元函数微分、含参量积分、曲线曲面积分和重积分等众多内容,学完整个课程需要三个学期。数学知识的建构依赖于与数学知识相关的更为复杂的、多维变量的交互网结关系系统[10]。当数学史被裂解成片段时,人们只有在分析性认识的基础上拥有整体性了解,数学这种文化形式的不同理论之间才能保持连续与完整;在数学课程中强调知识的演变、进行批判性与整体性创造, 有助于消除分析性训练所带来的工具理性的影响;数学的社会、文化与伦理这些易于被人忽略的方面,却折射出真正的科学精神;只有对散置在不同领域中的点做深度学习,才能促进学生本身将知识点连接成线或面。

大学生对数学知识在专业需求的基础上,需要更多价值关联的文化脉络性知识。教师要在教学过程中建立适当的规范伦理与价值观,并随着社会数学规范的发展轨迹做出应有的优化调整。文化是思政道理最基础、最根本、最厚重的载体、滋养与内涵。课程思政建设的高质量发展,离不开社会的建构、伦理的制约以及文化的重建。在整合不同学科内容方面要以文化为基底,探究理性、价值、社会和伦理不同维度之间的关联和依存。不同面向的有机整合是本研究的难点之一。在实际的教育场域中,需要从“文化中的数学”和“数学中的文化”两个维度切入,以文载道以文化人提升其数学文化素养,在学生心中厚植中华民族的文化自信。

“OBE+CIPP”框架下以真善美为表现力的课程思政路径。聚焦思政课程与数学课程思政有机结合的逻辑起点和新的生长点,基于学生在课堂教学中的深度参与,促进数学教育立德树人效能最大化。着重关注实数系、极限、连续、导数、曲线积分、曲面积分、幂级数和含参变量等核心知识点,从文化与应用价值两个层面进行教学案例研究。在数学类课堂教学中要持续强调辨析社会系统中的数学、复杂性问题解决以及数学价值观的塑造。在价值导向型数学课堂文化中,促使学生形成多元而均衡的数学价值观。通过价值教学的评量,课堂教学设计不断得到检验、修正与完善,探究共同体中的文化活动对学生在大学数学学习情感方面产生的积极影响。数学的真善美是数学表现力的主要侧面,只有打开学生知识视野拓宽经验网络, 才能实现从科学主义的知识观到文化知识观的转变。数学知识是穷究真理的完美理型,数学的善是度量其功用价值的重要标准,数学的美是自然世界所蕴含结构的自然展现。

通过数学教师的政治自觉、思想自觉和行动自觉,主动跨学科实现课程内容的渗透与跨越,在立德树人进程中才能形成二者同向同行形成协同效应的运作机制。全面分析大学数学课程思政与思政课程有机结合的机制,讲深讲透讲活数学课程思政道理。围绕数学课程思政元素的知识谱系,坚定协同育人的价值指向;利用国家和院校资源共享平台,悟“透”数学分析课程的思政内容;因事而化地讲数学思政方法,知行合一地讲数学思政道理,有效用“活”数学思政元素。