儿科专业课程教学改革探索

作者: 高璟英 李亚蕊 郭虹 杨光 卫园园

摘 要:目前,儿科医生紧缺,培养儿科医生的重要基础是儿科本科生的培养,如何满足国家对于儿科专业人才的需求,培养大量高质量的儿科医学人才,是摆在儿科医学教育面前的问题。在该文中,结合院系的实际经验,以学生发展为中心,充分调动学生学习的主动性,探讨改进儿科专业本科生教育的相应措施,从思维导图的应用、特色实验课的开设、课程思政的融入、影视作品学习、丰富教学模式和成绩评定6个方面介绍专业课程的教学方法,为儿科专业的课程建设提供参考和应用实践。

关键词:儿科学;教学;思政;改革;学生

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2025)03-0150-04

Abstract: At present, there is a shortage of pediatricians, and the important basis for training pediatricians is the training of pediatric undergraduates. How to meet the country's demand for pediatric professionals and train a large number of high-quality pediatric medical talents is a problem facing pediatric medical education. In this paper, we combined the actual experience of the department, focused on student development, and fully mobilized students' learning initiative. We discussed the corresponding measures to improve the education of pediatric undergraduates, and introduced the teaching methods of specialty courses from six aspects: the application of mind mapping, the setting up of characteristic experimental courses, the integration of ideological and political curriculum, film and television learning, enriching teaching mode, and grade evaluation, so as to provide reference and application practice for the curriculum construction of pediatric majors.

Keywords: Pediatrics; teaching; ideology and politics; reform; student

2017年,国务院办公厅印发的《关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》指出,“医教协同推进医学教育改革与发展,加强医学人才培养,是提高医疗卫生服务水平的基础工程,是深化医药卫生体制改革的重要任务,是推进健康中国建设的重要保障……始终坚持把医学教育和人才培养摆在卫生与健康事业优先发展的战略地位”[1]。2018 年,我国出台的《关于加强医教协同实施卓越医生教育培养计划2.0实施意见》提出了“深化基础性本科医学人才培养改革,夯实本科人才培养在医学人才成长中的基础地位”[2]。2020年9月,国务院办公厅发布的《关于加快医学教育创新发展的指导意见》提出了“把医学教育摆在关系教育和卫生健康事业优先发展的重要地位……加强医学学科建设”,以此推进麻醉、感染、重症和儿科等紧缺专业学科建设和人才培养[3]。2022年2月《教育部高等教育司关于印发2022年工作要点的通知》提出,深入实施“六卓越一拔尖”计划2.0,推动高等教育课程体系和教学内容改革,加强儿科学等紧缺专业人才培养[4]。这些反映出社会对儿科医生的需求日益增加和国家对儿科医学本科生培养的重视。如何满足医疗系统对儿科专业人才的需求,培养大量高质量的儿科医学人才,是摆在儿科医学教育面前的问题。

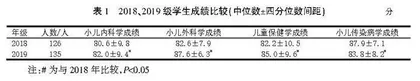

儿科学是临床医学范畴中的二级学科,其研究对象是自胎儿至青春期的儿童[5]。儿科学的教学不仅传授儿科知识,更要与其他学科,如公共卫生、急救学、内科学、外科学、妇产科学和传染病学等知识融会贯通[6]。山西医科大学(以下简称“我校”)是首批教育部批准招收儿科本科专业的8所院校之一。自2016年开始重新招生以来,儿科专业本科生的招生规模趋于每年递增的状态。与临床专业不同的是,儿科专业的学生需要学习细化的儿科学内容,设置了考试课小儿内科学、小儿外科学、小儿传染病学和儿童保健学;考查课小儿急救学、儿童人文与医患沟通,学习内容要多于儿科学,学习任务重。教学团队近年来致力于儿科专业课程教学创新及改革,力求以学生发展为中心,寻找能够有效吸引学生兴趣,提高其学习主动性的教学方法。

一 思维导图的应用

思维导图是英国心理学家东尼·博赞在20世纪60年代,受到画家达芬奇笔记的影响和启发,根据人的大脑记忆模式和结合人的大脑神经细胞进行信息储存而研制和开发的。思维导图是一种激发创造性思维能力的思维工具[7],能有助于学习者对知识本身的理解,更能通过对已有知识系统的更新、分类和组块来实现扩大知识面,提高学习效率[8]。儿科由于其对象的特殊性,直接收集典型病例难度较大,而且儿童处于不断的生长发育中,涉及各年龄阶段的生长发育规律和正常值,知识比较琐碎,如果仅仅是依靠传统的教学模式,老师占主导地位,尽管老师在PPT上罗列了许多数据,学生仍然觉得难记忆。为了帮助学生学习,我们采用了绘制思维导图的方法,将横向学习转变为纵向学习。以每个年龄阶段为中心,总结体格发育和神经心理发育的特点,保健的重点,需要完善的疫苗,需要注意的疾病以及各种疾病的病因、临床表现、诊断和治疗等。思维导图模式下的新型教学形式能够突出学生主体地位,激发学生学习动机,增加学生参与课堂活动的兴致,体会学习过程中的快乐和成就感[8]。

二 开设特色实验课

除了正常的临床实践(见习,实习)外,我们在儿童保健学中开设了实验课。内容包括生长发育的调查与评价、婴幼儿辅食操作。在生长发育的调查与评价实验中,我们要求学生熟练掌握体格测量常用指标的测量方法、注意事项,了解生长发育评价的基本方法,以作业的形式上交。在婴幼儿辅食操作实验中,要求学生熟悉小儿喂养知识,了解辅食的制作,结合课堂上的理论知识,对各种辅食材料进行讨论、分析,引导学生积极思考、乐于实践,从而提高教学效果。除了在实验内容上,我们紧密联系理论知识之外,在时间安排上,我们也做了调整。在之前的课程安排中,我们是先讲述理论课,将实验课集中在后期进行。但是在教学中,我们发现,这样做有弊端,就是间隔时间久了,学生在上实验课的时候,不能很好地联系理论知识,达不到相辅相成的效果。因此,我们将实验课的上课时间调整为相应的理论内容结束后,这样学生能很好地联系学习的知识。

鉴于儿科与成人科的不同点,除了完成和其他临床专业相同的临床基本能力训练的课程外,我们还开设了儿科临床技能培养,在训练室学生可以互相交换当医生或病人,进行病史采集、体格检查等;在仿真模型上进行穿刺、气管插管等技能的训练。教师可通过设定情景模拟,指导学生分析实际情况,进行操作。学生可以反复多次训练,不断强化、熟练儿科临床技能。

三 融入课程思政

做医生一定要做一个好医生,而好医生的培养离不开医学思政教育。教育部印发的《高等学校课程思政建设指导纲要》指出,“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人是教育的根本问题,落实立德树人根本任务,必须将价值塑造、知识传授和能力培养三者融为一体、不可割裂”[9]。除了要求学生参加线上、线下的大学生综合素质教育讲堂、教学名师讲堂、人文讲堂等,我们也积极在专业教学中融入课程思政,力求做到润物无声、潜移默化。例如在传染病的讲述中,介绍前辈的奉献和努力,以及政府对传染病的重视和管理。在讲述生长发育和各年龄期保健时,让学生体会到养育孩子的艰辛,要感恩父母。在讲述孤独症、注意力缺陷多动障碍时,激发学生的探索精神,培养学生的责任感,关注疾病的早期发现和治疗。在课程结束后,会设置讨论环节,让学生自由发言,谈谈学习儿科学的感想,谈谈对父母养育的感受,很多学生都认真参与,写出了父母的含辛茹苦,写出了作为儿科医生的使命感和自豪感。此外,我们也开设了儿童人文与医患沟通,在讲述相关理论知识的同时,通过分析一些医患纠纷案例或者医德医风方面的案例,组织学生进行分析和讨论,提高学生医患沟通交流的能力与技巧等。在临床实践阶段,各个科室也会结合临床案例进行病例讨论,病例讨论时会融入人文素质内容。

四 在影视作品中学习

电影教学法是利用电影的特点将知识进行传授的教学方式。电影中的疾病人物形象生动、症状典型,对于学生而言,容易理解、记忆[10]。在讲解关于神经心理发育的疾病时,我们主要讲述的是孤独症、注意缺陷与多动障碍。近年来,这些疾病在儿童中发病率升高。为了更好地帮助学生学习,关注这些群体,我们借助了让学生看电影的方法,推荐一些相关的影片,如《雨人》《海洋天堂》等,也会给学生收集相关的视频,比如一些纪录片、科学讲座等。学生会在线上观看这些推荐内容,老师则在线下,结合课本理论知识和角色的症状,进行总结、归纳,学生也可以进行讨论。从影视作品中学习疾病,通过这种方式,学生可以更深入地感同身受,同时也能体会到电影中的医学人文情怀。

五 丰富教学模式

儿童不是成人的缩影,儿童有别于成人最大的特点是具有成长性,儿童从出生到发育成熟的过程,是一种连续的但也是具有明显阶段性的生长过程。儿童年龄越小,其与成人的差别越大[5]。由于儿科疾病与成人科疾病有一些相似点,在实际教学中,有很多学生不重视儿科学的学习,认为学好内科、外科就可以学好儿科,有些学生在儿科专业的考试中,回答问题都是按照成人的疾病回答,严重干扰了儿科疾病的学习。另一方面,儿科专业学生学习负担相对较重,除了要学习成人科的疾病,还需要较多课时学习儿科的常见、多发疾病。为此,我们根据儿科临床实践以及临床专业的特点,采用多元化教学模式,以比较教学、问题、案例和情景教学法等优化组合,充分利用线上网络资源,采取线上与线下结合,形成多元化临床教学模式,培养学生临床思维及人文素养等。

(一) 比较教学法

其本质特征在于“对照”“参照”,即依据一定的标准把彼此之间具有某种联系的教学内容放在一起,加以对比分析,以确定其异同关系,认识其本质差异。采用比较教学法的前提条件是教学内容既有相关性、相似性,又有相差点、相异点[11]。一些成人疾病和儿科疾病正好具有这个特点,可以采用比较教学法。

例如腹泻是小儿和成人都会有的疾病。但是病因表现出明显的不同,在给学生讲述时,要突出这个不同点。成人的腹泻原因主要有四大类:胃部疾病、肠道疾病、肝胆胰疾病和全身疾病。在肠道疾病的原因中又分为了感染性原因、非感染性原因和肠道肿瘤。而儿童的腹泻是分为易感因素、感染因素和非感染因素的。易感因素就是儿科与成人科腹泻的一个不同点,主要是指小儿的消化系统发育不成熟和喂养方式。此外,在非感染因素中,成人腹泻主要是由于肠易激综合征、缺血性结肠炎、溃疡性结肠炎和回盲部切除术后等原因导致的疾病,但是在儿科腹泻中,非感染因素主要是指饮食因素和气候因素。除了病因,临床表现也有很大的不同。腹泻的一般症状很好判断,就是大便的次数和性质发生了改变。就成人来说,主要是要做出鉴别诊断,搞清楚腹泻的原因,从而给予相应的治疗。但是就儿科来说,腹泻有多种分类方法,和临床密切相关的一个分类是根据腹泻程度分类,分为轻度腹泻和重度腹泻,二者的区别就是重度腹泻有明显的脱水和全身中毒症状。这就涉及到了儿科的一个重点也是难点问题——儿科补液。在儿科教学中,补液可以作为单独的课程讲授,儿童由于其自身的特点——体液平衡和容易发生水、电解质和酸碱平衡紊乱,在腹泻时很容易发生脱水,因此儿科的补液内容是儿科学的特点之一。