“双碳”战略下煤炭高校多学科交叉人才培养

作者: 王辉 程建华 赵宇 孙现军

摘 要:为适应国家绿色战略对人才需求的变化,煤炭高校应及时调整教育模式和培养理念,努力实现人才供给侧与产业需求侧的有机结合。该文依托国家一流本科专业建设点——河南理工大学工程管理专业,从培养目标设定、课程体系构建和达成度评价3个方面,凝练“两强、两重、两融合”的专业培养特色,构建“两平台、四模块、五融合”的跨学科交叉课程体系,提出培养目标达成评价和毕业要求达成评价。以2022届毕业生为例,综合课程及问卷达成结果进行应用效果分析。通过撬动专业的招生、培养、就业及评价一体化通道,旨在优化课程体系构建、完善人才培养模式。

关键词:人才培养;多学科交叉;“双碳”战略;煤炭高校;一流本科专业

中图分类号:C961 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2025)04-0029-05

Abstract: In order to adapt to the change of talent demand from the national green strategy, coal colleges and universities should adjust the education mode and training concept timely, and strive to realize the organic combination of personnel supply side and industrial demand side. Relying on the engineering management specialty of Henan Polytechnic University, which is the national first-class undergraduate specialty construction site, from the three aspects of training goal setting, curriculum system construction and achievement evaluation, the specialty training features of "two emphases, two key points and two integration" is put forward, the interdisciplinary curriculum system of "two platforms, four modules and five integration" is proposed, and evaluation on achievement of training objectives and graduation requirements is raised. Taking the graduates of the graduates of 2022 as an example, the application effect analysis is carried out based on the curriculum and questionnaire results. By leveraging the integration channels of enrollment, training, employment and evaluation, it aims to optimize the construction of curriculum system and improve the mode of personnel training.

Keywords: personnel training; interdisciplinary; "double carbon" target; coal universities; undergraduate major of first-class

2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和,是党中央做出的重大绿色战略。目前,国家以“双碳”为发展目标,推动创新驱动发展,实施“一带一路”“中国制造2025”“互联网+”等重大战略[1],对工程科技人才提出了更高要求[2]。2021年《高等学校碳中和科技创新行动计划》[3]指出,要充分发挥高等学校基础研究深厚和学科交叉融合的优势,加快构建高校碳中和科技创新体系和人才培养体系。面对“双碳”战略,煤炭高校应积极开展专业结构优化调整、培养多学科交叉的复合型人才。

河南理工大学(前身焦作路矿学堂)“因煤而建、依矿而兴”,是我国第一所矿业高等学府[4]。历经114年艰苦创业,河南理工大学始终致力于服务国家和行业发展,以学科建设带动特色专业提升,在智力驱动、人才支撑和价值引领方面作出较大贡献[5]。本文以河南理工大学工程管理专业——国家一流本科专业建设点为例,拟从培养目标、课程体系和达成度评价3个方面,分析与探讨煤炭行业特色院校在国家“双碳”战略下多学科交叉人才培养新模式,以期为煤炭高校工程管理专业的发展提供一定的借鉴和参考。

一 国家一流本科专业建设点现状

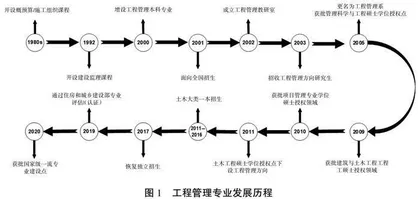

河南理工大学工程管理专业于2001年开始面向全国招生,结合我国煤炭行业发展需求,打造跨越技术、管理、经济、法律和信息等多学科交叉融合的工程管理教学与科研平台。专业发展历程如图1所示。

工程管理专业长期致力于高素质、复合型人才培养,专业建设水平持续提升。目前,建有工程建造与管理科研团队、城市地下综合管廊研究所,拥有3个专业实训室(工程造价、工程项目管理、BIM),已培养18届毕业生,为社会输送了千余名优秀人才。本专业2019年顺利通过住建部高等教育工程管理专业评估委员会的评估(认证),2020年获批国家一流本科专业建设点,2021年软科中国大学专业排名为“B+”。

二 特色培养目标的设定

(一) 专业办学特色

1 夯实工程技术,凸显煤炭特色

工程管理专业秉承学校百年地矿传统,强化土木工程技术基础,以地下工程与安全为特色,注重培育学生“特别能吃苦”的优良作风,毕业生就业及适应工作能力突出。

2 结合“双碳”战略,融入系统观念

“双碳”背景下,工程管理专业将人才培养规划与绿色发展理念相结合,并将系统性观念融入培养方案的修订中[6],从课堂教学、课程设计到毕业设计(论文)选题等环节[7],注重灌输减排降碳相关知识,培养技术创新的潜意识。

3 “两强、两重、两融合”的专业特色

通过不断创新办学理念,工程管理专业形成了强调实践能力和信息化能力,注重技术和管理,融合STEAM多学科和KAQV多素养的“两强、两重、两融合”的专业培养特色,如图2所示。

(二) 特色培养目标

工程管理专业紧扣学校培养定位、考虑中原经济发展需求[8],制定具有煤炭高校特色的课程体系、教学大纲、实践教学环节、教学质量保障体系等[9]。依据住房和城乡建设部提出的培养目标[10-11],工程管理专业培养目标设定如下:掌握技术、管理、经济和法律等基础知识,具备较强的实践能力、创新能力,能够从事施工、房地产开发、设计、咨询的高级管理人才。

三 跨学科交叉课程体系的构建

(一) 人才培养方案修订

相比2018版人才培养方案,2022版更加注重实践能力培养,积极开展固碳降碳、温室效应消减等技术研究。通识课程方面,为培养学生的环境保护和低碳意识,第四学期增设碳中和与低碳生活、PM2.5与粉尘防治、工程与人类等选修课程。专业课程方面,为适应土木行业数字建造、工业化建筑等新趋势,第六、七学期增设了虚拟设计与施工(VDC)、物联网技术、智慧城市、装配式建筑等科创,以及专创融合选修课程。

(二) 课程体系设计

为推动“碳中和”相关交叉学科与专业建设,工程管理专业呈现出土木工程、管理学、经济学、信息科学和社会学等多学科融合发展的趋势,并不断拓展专业边界与前沿[12]。按照“科学基础、实践能力和人文素养融合发展”的人才培养理念,工程管理专业构建了“两平台、四模块、五融合”的跨学科交叉课程体系,如图3所示。

1 课程设置

根据河南理工大学人才培养修订计划,课程按照数学类、人文社科通识教育、工程基础类、自然科学类、专业类、实践环节分8学期设置。课程开设次序符合认知规律,必修课程先后关系如图4所示,展现了基础扎实、融合交叉、方向多样、重视实践等特点。

2 课程目标任务

根据工程教育专业认证通用标准的12项毕业要求,工程管理专业将其分解为37个二级指标点,确定每个指标点的支撑课程,再根据支撑强弱程度量化为权重。课程目标应覆盖所有二级指标点,内容设置应符合课程目标,以确保“培养目标-毕业要求-毕业要求指标点-课程体系-课程目标”的一致性。

3 课程内容及教学活动

将课程内容按照知识单元进行分解,并细化为具体的知识点,通过教学方式(线上、线下、实验)合理分配学时,每个知识单元需支撑具体的课程目标。

4 教学方法及课程考核

工程管理专业借鉴德国应用科技大学的教学方法,鼓励学生主动参与工程项目实践和科学研究等活动[13-14],通过拓宽工程视野培养解决实际问题的能力。理论教学方面,教学手段不再局限于传统的板书和多媒体课件,经常借助模型教具开展观摩课、收看典型视频学习先进经验等多种授课方式[15]。以工程项目管理为例课程,基于PDCA动态控制理论,规划和实施教学活动,包括背景课→课堂教学→课后实践3个环节。背景课,展示工程项目管理实践视频,形成感性认识;课堂教学,基于实践案例筛选章节内容,组织学生讨论,全程参与教学;课后实践,选取同等难度的工程案例,按章分知识点开展实训,实现能力转换。毕业设计(论文)方面,结合“双碳”战略确定选题,引导学生开展碳排放计算与减碳设计[16]。

课程考核采用全过程多元化形式,包括平时成绩、过程成绩和期末成绩3部分。相比之前的“平时成绩+期末成绩”两阶段考核方式,三阶段考试方式更加注重过程考核,降低期末成绩比重,学生的自主学习能力和课堂参与度明显提升。疫情期间,为适应线上教学,推行“非标准答案开放性”考试模式,重点考察学生知识运用和自主建构的能力,强化多角度思维和跨学科融合的能力,不出或少出概念型、记忆型的题目,加大题量、提高难度,保证有效的考核区分度。

(三) 课程体系评价

专业课程体系的设置是否合理将直接影响毕业要求达成和培养目标实现,课程体系评价包括内部评价和外部评价两部分。内部评价包括课程目标达成评价、学生评教、督导组评价;外部评价包括用人单位、毕业生、企业专家给出的评价及反馈意见[17]。评价小组综合分析:①课程设置是否覆盖专业规范的知识点要求、是否全面支撑毕业要求指标点;②课程目标对毕业要求指标点的支撑权重是否合理;③课程学时学分、开设顺序与衔接是否合理;④课程教学内容组织与方法使用、课程目标达成评价结果是否有效等。根据分析结果形成评价报告,并提出针对性的持续改进措施。

在课程体系合理性评价中,课程目标的达成评价报告最为重要。报告内容应涵盖课程基本信息、课程任务及教学目标、课程目标与毕业要求指标点对应关系分析、课程考核结果分析(课程目标、评价依据、目标分值、平均得分、课程目标达成度)、存在问题及持续改进方法、工作组审核意见6项内容。2021—2022学年工程管理专业核心课程目标达成情况详见表1。