多学科交叉背景下交通仿真线上线下混合式一流课程建设探索与实践

作者: 陈鹏 余贵珍 周彬 王章宇

摘 要:交通仿真作为交通运输专业的核心课程,具有极强的理论性与实践性,对交通管理与控制、交通规划和交通设计等专业课程群的建设具有重要意义。在当前交通运输多学科交叉渗透、前沿技术集中应用的背景下,交通仿真技术已经成为评价交通方案、衡量交通专业学生综合能力的重要手段。该文通过分析交通仿真课程的教学现状,结合国际前沿交通仿真研究动态,提出改善线上与线下结合的教学模式、优化课程体系、完善案例教学、改革课程考核方式以及融入思政教学等措施,旨在全面提升学生利用现代工具解决复杂交通工程问题的实践能力,形成具有“北航特色”的优质课程,以适应国家“双万计划”与交通强国战略对未来交通专业人才培养的新要求。

关键词:教学改革;交通仿真;教学模式;案例教学;技能培养

中图分类号:G640 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2025)05-0041-04

Abstract: As a core course in the field of transportation engineering, traffic simulation possesses a strong theoretical and practical foundation, which is of significant importance in the construction of professional course groups such as traffic management and control, transportation planning, and traffic design. In the current context of interdisciplinary integration and concentrated application of cutting-edge technologies in transportation, traffic simulation technology has become an essential means of evaluating transportation plans and gauging the comprehensive capabilities of transportation majors. By analyzing the current teaching status of traffic simulation courses and in combination with international frontiers in traffic simulation research, this paper proposes measures including improving the teaching model that combines online and offline instruction, optimizing the curriculum system, perfecting case-based teaching, reforming course assessment methods, and integrating ideological and political education. These measures aim to comprehensively enhance students' practical abilities in using modern tools to solve complex traffic engineering problems and form a quality curriculum with "Beihang characteristics" to meet the new requirements of the national "Double Ten-Thousand Plan" and the strategy of building a strong transportation country for the cultivation of future transportation professionals.

Keywords: teaching reform; traffic simulation; teaching model; case teaching; skill training

交通仿真是交通运输专业的核心课程,授课对象为交通运输专业本科生,是一门理论性与实践性均较强的基础课程,支撑着交通管理与控制、交通规划、交通设计等专业课程群的建设。

在交通运输多学科交叉渗透、前沿技术集中应用的背景下[1],交通仿真是对不可逆的交通方案进行评价的有效方法。交通仿真是评价交通规划、设计及管控方案的重要手段,可为交通决策者提供可靠依据[2-3]。理解与掌握交通仿真相关理论,并据其选择合理的交通仿真软件,针对实际交通问题设计仿真评价方案,得出合理结论是交通运输专业学生的必备能力[4]。因此,交通仿真能力的高低已成为衡量交通运输专业学生综合能力强弱的重要方面。

由“交通大国”迈向“交通强国”建设[5],标志着交通运输行业发展重点将由大规模基础设施建设转向现代化运行管理与服务。为应对这一现代化的转型战略任务,在技术支撑和人才培养层面上,基于信息和系统科学的交通仿真技术的作用将越来越重要[6],对复合型工程人才的培养也提出了需要更丰富的知识储备、更强的创新能力和实践能力等要求[7]。开设交通仿真课程绝非简单地操作交通仿真软件,而是从对交通工程理论的理解与应用,实际交通问题的分析、解决与方案评价,有效方案及结果得出等方面全维度塑造学生分析与解决复杂交通工程问题的能力,进而提升学生基于专业的社会实践和服务能力[8]。同时,依据《高等学校课程思政建设指导纲要》,让课程承载“思政”,以克服传统教学模式“单一化”等问题[9]。通过本课程的改革,旨在解决传统课程重理论、轻实践现象,使学生掌握多种常用交通仿真软件相关的理论及应用,全面提升学生应用现代工具解决复杂交通工程问题的思维方法、实践能力和爱国情怀。

北京航空航天大学交通运输专业是第一批进入国家“双万计划”一流专业建设的专业。国家“双万计划”[10]与交通强国战略具有一定的导向作用,对北航交通运输一流专业的人才培养提出了更高的要求。交通仿真作为交通运输类专业的核心专业课程,更应主动积极适应新形势和新要求,积极优化课程体系,完善案例教学,形成国内有影响力、具有“北航特色”的优质课程。

一 国内外同类课程教学的优劣势分析

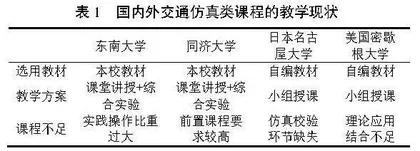

交通仿真课程是以相似原理、信息技术、系统工程和交通工程领域的基本理论和专业知识为基础,以计算机为工具,利用系统仿真模型模拟道路交通系统的运行状态、采用数字图形方式描述动态交通系统,以便更好地管控道路交通系统的一门实用课程。相比传统交通理论课程,更加注重交通工程方案制定过程中交通仿真作用定位的辩证认知,更加注重仿真案例实操积累、项目讨论探索、课外实践培养等环节。对比国内外同类优质课程(表1),我国高校在课程体系建设中围绕不同重点开展了多项探索,但仍存在一定问题,主要体现在以下三个方面。

第一,交通学科具有多学科交叉特点,交通仿真技术应用范围广阔,国内教学多局限于一般交通仿真原理及模型,缺少针对选课学生研究方向多样化的基础知识体系建设,缺乏交通仿真样例练习及案例式研讨教学探索。

第二,国内已有交通仿真教学多注重课堂线下教学,忽视线上资源协同,缺乏产业实际衔接与实践动手能力,学生终期汇报多集中于拼凑理论或产业杂谈,产学研孤立现象严重,导致无法有效培养学生实践动手能力。

第三,国外交通仿真类课程虽广泛推行小组讨论式开放性展示等创新方法,但考核方式扁平化,缺乏立体性考核体系,易造成少数学生因抄袭、依靠组员等缺乏课堂收获。

本课程的优势和问题阐述如下。

(一) 教学内容在系统性、高阶性和挑战性方面,优于同类课程

同类课程侧重仿真技术的基础知识或仿真软件一般化应用能力培养,课堂讲解与应用实践相互独立。本课程团队在系统性上侧重交通仿真全流程培养模式:聚焦智能网联、数字城市、自动驾驶等新兴产业对交通仿真技术的实际需求,以强化基础理论为主线、以提升实践能力为先导、以培养创新意识为目标,使学生掌握从交通仿真“概念—原理—模型—应用”全流程的仿真分析能力(图1),更具系统性。

部分高校同类课程侧重于传统仿真技术在交通系统规划设计、运行管理中的应用,忽略了交通仿真技术是数字孪生技术的重要组成部分。本课程引用SIL软件在环、HIL硬件在环、MIL模型在环仿真测试技术,联合交通行业领头单位(PTV、TESS NG等,经纬恒润),授权使用高精度微观交通仿真软件及车辆动力学仿真软件进行案例分析,在课程中强化交通仿真在数字孪生及自动驾驶虚拟测试中的核心地位,更具有高阶性与挑战性。

(二) 案例贯穿式教学模式的先进性优于同类课程

课程团队负责人与成员熟悉交通仿真领域学术前沿,在课程多轮次的讲授过程中,根据北航交通专业培养特色,结合交通系统仿真场景和内容梳理典型教学案例10余项,将案例贯穿于整个教学过程中,穿插交通流仿真模型及仿真参数设置方法,通过案例式教学克服单个章节教学知识片段化和不连续性的问题,增强学生对交通仿真通用技术的理解和掌握能力,做到学以致用,实现“仿真建模—参数输入—结果输出—反馈优化”四元耦合的案例贯穿式教学。

(三) 在产教融合方面优于同类课程

国内交通仿真课程多数缺乏实际案例教学培养及行业项目支撑,与传统交通课程同质化严重的特点更不利于实现学生独立完成交通项目实例分析的教学目标。为此,课程团队积极与国内交通仿真软件公司、智能网联高新技术企业联合,提出并实践了一套以“案例导向、校企共培”为特色的创新、高效教学体系:基于PTV与TESS NG的交通仿真软件资源,共享仿真案例库与代码、公开教学资源。

二 课程教学改革建设目标

突出北航交通“智能化、信息化”特色,理论课堂、产教实践案例以及线上教学资源相辅相成、逐步递进,分层次提升学生的动手极限和认知极限,辅以多场景交通仿真教学视频,编制网上题库和学科前沿讨论话题,引导了解学科前沿,激发创新思维,为学生继续深造和就业奠定良好基础,具体目标如下。

第一,通过系统的教学内容优化,进一步提升课程的高阶性。

第二,通过科教融合,更新教学案例库,优化课程设计,提升课程的创新性。

第三,突出数字孪生、自动驾驶与交通仿真的有机融合,提升课程的挑战性。

第四,应用网络资源,进一步提升课程管理质量和影响力。

三 课程教学改革建设思路、举措和内容

(一) 建设思路

课程团队结合国际前沿交通仿真研究动态,按照“传统交通仿真理论—数字孪生技术应用—基于仿真的交通解决方案”研讨思路展开,在教学中分别采用讲授、讨论、练习和探究式教学法,通过提供随堂练习仿真案例、课后实例仿真案例等,充实课程案例教学资源;积极发挥信息化教学平台优势,围绕每章教学内容配套丰富资源以供学生课下线上自主学习,保障教学质量的同时针对性地满足不同学生要求,紧抓多研究目标共同所需的交通仿真技能培养,提高课程受众面。

(二) 建设举措

交通仿真课程按照“高阶性、创新性和挑战度”的标准继续建设,力争成为北航一流本科课程。

1 高阶性

课程针对学生个体学习差异,分为三个层次逐步拔高。

第一层次为线下授课和网上微课,一般学习难度。完善专业知识结构体系,满足学生研究生入学考试要求,为学生继续深造奠定基础,培养优秀的交通仿真专业技术人才。

第二层次为创新试验和课后大作业,中等学习难度。创新试验要求学生根据试验要求设计仿真试验方案,对仿真试验结果进行合理分析,提升学生的理论认知和动手能力;课后大作业要求学生掌握交通仿真软件处理流程,将理论知识与行业规范相结合,利用仿真二次开发及统计学方法完成设计内容,进一步提升学生对理论知识的认知。此部分内容由学生按小组完成,通过分工协作,激发创新思维,为部分学生参加科技创新竞赛奠定基础。