创新设计与实践课程研究性教学改革设计与实践

作者: 李瑞华 岑辉 葛新锋

摘 要:研究性教学是一种以培养学生研究意识、研究能力和创新能力为目标的教学模式。根据研究性教学的内涵,针对创新设计与实践课程特征,通过项目驱动、跨学科合作、实验与模拟教学等策略实施研究性教学。实践结果表明,该教学模式显著提高学生的知识应用能力和创新能力,为应用型高校培养高素质创新人才提供有效路径。

关键词:研究性教学;创新设计;应用能力;实践教学;跨学科合作

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2025)05-0132-05

Abstract: Research based teaching is a teaching model aimed at cultivating students' research awareness, research ability, and innovation ability. Based on the connotation of research-based teaching and the characteristics of the course Innovative Design and Practice, research-based teaching is implemented through strategies such as project driven, interdisciplinary cooperation, and experimental and simulated teaching. The practical results show that this teaching mode significantly improves students' knowledge application ability and innovation ability. The study provides an effective path for application-oriented universities to cultivate high-quality innovative talents.

Keywords: research-based teaching; innovative design; application ability; practical teaching; interdisciplinary collaboration

随着网络技术和资源的普及,传统的知识传授方式面临挑战。学生通过互联网可以获得大量信息,传统课堂教学效果不佳。为应对这一现象,许多高校开展了研究性教学改革,旨在通过研究性学习提高学生的创新能力和实践能力。本文探讨了创新设计与实践课程的研究性教学改革,展示了具体的实施策略和实践效果。

知识是一个动态发展的过程,但目前的知识传授大多是以静态预成的方式进行,忽视了知识的形成规律,强制性地灌输给学生,导致教学效果不佳。为了提升学习效果,教育部出台了《关于进一步加强高等学校本科教学工作的若干意见》,明确提出“积极推动研究性教学,提高大学生的创新能力”。针对地方应用型高校来说,培养大学生的应用能力是应有之义,在此基础上培养学生的应用创新能力和实践创新能力是锦上添花。采用研究性教学方式,开发出知识递进、能力进阶、关联内化和迁移应用的渐进提升的教学内容,设计出“头脑风暴”“仿真设计”“实战演练”的教学层次,提高学生的课堂参与度、提升学生的学习效果和学习能力,从以教师为中心的传授知识教学转型为以学生为中心的习得知识的研究性教学。

一 创新设计与实践课程实施研究性教学的必要性

以教师为中心,以传授学科知识为主的传统教学模式,在工业化开始时期短时间内实现了知识的大规模传播,快速有力地提高了人口素质,推动了生产力提升和社会发展。随着大规模生成式人工智能(AIGC)如ChatGPT、Sora等的出现,设计和制造技术的发展速度加快,导致以学科为主的传统设计方法跟不上设计技术的发展甚至落后于社会应用,以至于培养出来的人才不能满足社会发展对人才的需要。

第一,传统以学科体系为主的知识传授注重知识体系的完整性,以知识的系统性、完整性和多寡来衡量教育或者学习的成效。人工智能(AI)时代,目前ChatGPT能够与用户进行自然语言交互,而且掌握了大量的专业知识,其记忆能力和计算能力远远超过人类。可以想象,未来AI大模型经过专门领域的训练之后,知识的广度和深度会超过该领域的专业人士[1]。因此,以掌握知识的多寡来衡量学习者的学习效果已经没有说服力了。因为AI时代,知识的获取变得更容易了。

第二,学习者的学习方式多元化,教师的中心地位不保。传统的授课方式以教师为中心,以教材为主要内容,教师讲什么学习者学什么,针对所有学习者,教师依照统一标准讲授同一内容,学习者没有自主权,不能选择。这样的教学模式一是忽视了学习者的个体差异,不能因材施教,不考虑具体个体兴趣、水平和学习能力;二是AI时代课程内容的产生和供给方式发生了深刻的改变,大规模在线开放课程(MOOC)、国家智慧教育平台的出现使教学内容从供给端转向了需求端,学习者可以根据自己的需求和兴趣选择学习内容和方式。

第三,“数字教师”“虚拟教师”能够提供丰富的教学资源、沉浸式的教学场景、个性化的交互方式,这些都大大降低了传统教师知识传授的工作量,而且能够引起学生的兴趣。如Sora可以直接将文字、图像、已有视频转化成全新的视频内容,并可视化呈现复杂、抽象的知识概念,从而提高学生的理解能力,并丰富教学内容;可以帮助教师实现教学资源的有效整合,汇总不同学科的知识创建综合性的教学视频,在丰富教学内容的同时拓宽学生的学习视野,使其形成完整的知识体系。

研究性教学是以研究的方式从事教学工作,区别于灌输式教学[2],是在“研究中从事教与学的活动”[3-4],研究性教学虽然同时具备“研究”和“教学”,但“研究”是形式,“教学”是目的[5],通过研究的形式实现教学的目的。因此,研究性教学在教学理念上“以学生为中心”,以提升学生的能力尤其是研究能力和创新能力为目标,学生主导,教师引导,培养具有创新能力和创造精神的人才。

二 研究性教学内涵特征

(一) 教学目的

教学目的是培养学生知识的应用能力,应用所掌握的知识去解决生产生活中的具体问题,并能够探索未来。“教育的真实目的是改变学生的行为,使他们能够完成那些在教育之前不能完成的事情”[6],研究性教学的目的是培养学生的研究意识、探索精神、发现和解决问题的能力。

(二) 教学内容

研究性教学的内容是确定的[7-9],这是由教师的本质决定的,因此,教学内容上与学科或者课程相关的内容中选择研究主题,可以选择本学科或课程,也可以选择跨学科或课程,工程学科一般是选择综合性的工程应用问题(具有开放性并与时俱进;可以有教师提出,也可以在教师的指导下学生提出;问题是确定的,解决问题的方案是不确定的),以培养解决问题的实践能力。

(三) 教学模式

教学模式上以解决问题为中心组织学生,在教师的启发引导下学生自主发现分析和解决问题,“探究性是研究性教学的重要特征”,因此,梅滋说:“大学不仅传授知识,而且还教授研究”,探究具有自主性,强调过程的主动性,但探究过程中存在不确定因素,教师引导学生发挥自主性和主动性,发现问题、分析问题和解决问题,强调的是感受体验过程、思考感悟结果、激发探究动力。

(四) 教学方法

在教学方法上灵活多样,对话、交流、体验、参与、引导和启发等,氛围上动态、开放、多元和生动。教师变教练,学生变运动员,教师引导启发,学生自主参与,以实现知识的掌握、知识的迁移和知识的应用,产生研究意识、形成研究习惯、掌握研究方法和提升研究能力。在教学基本形式上类似于科学研究发现知识的过程,可以从已有的经验中提出要探索问题、分析实验验证、找到解决问题的方法和路径,也可以是对学科或课程相关的生产生活实践中的问题以方案设计、仿真模拟、实际操作等形式进行解决,从过程上不要求相同的科研严谨性和规范性,从结果上也不期待研究的重要成果或者重大发现,只要经过比较与分析、判断与推理、归纳与演绎等思维过程,并能形成自己的知识结构就是达到研究性教学的目的。从师生关系上,研究性教学由学生主导、教师引导,“教师从独奏到伴奏、学生从聆听到参与”[10-12]。学习的过程学生积极主动地获取知识、应用知识解决问题,是主动的求知过程,教师引导学生实现积极主动的求知过程,创设有利于学生实现积极主动求知过程的环境,保证学生积极主动求知过程的实现。教学时空不再局限于固定的上课时间和地点,时间上“随时随地”,空间上“线上线下”,线下可以扩展到图书馆、实验室、生产车间等。

(五) 教学评价

研究性教学的教学评价,既评价教师,也评价学生。对教师的评价注重课内课外,既包含知识的传授,也包含能力的培养。对学生的评价不仅仅是知识的掌握,更重要的是思维的形成、意识的培养、习惯的养成和能力的提升。

三 基于能力的研究性课程教学实践

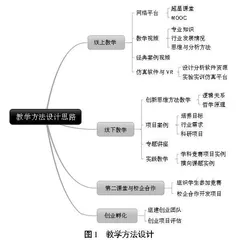

根据研究性教学的内涵特征,根据创新设计与实践课程特征,从教学目标、教学内容、教学模式、教学方法和教学评价上全面采用研究性教学模式。

(一) 课程目标

创新设计与实践课程是面向机械工程相关专业开设的一门实践课程。结合专业培养目标和研究性教学特点,基于OBE教学理念,以立德树人为根本任务,旨在培养具有机械制造装备行业创新实践能力的应用型人才。

知识目标:熟悉创新来源,能从案例中提炼创意;掌握创新思维技法,了解创新思维的特点以及创新思维技术的基本要求;熟悉创新思维形成过程,并能将批判性思维与TRIZ创新设计等理论进行应用。

能力目标:通过文献检索以及相关调研,熟悉设计思维的激发途径,能够将现有方案进行对比,具备跟踪行业前沿技术的自主学习能力;结合相关创新理论,对相关方案进行有效整合及优化设计,通过计算机仿真软件进行有效评估,并将优化方案实际制作成形,培养具有辨析及融合的综合创新实践能力;经过项目研究及实践,实现对项目目标的合理分解及实践过程的有效分工,并通过与团队不同专业背景学生的跨界、跨专业沟通,培养兼具人文及专业修养的沟通交流能力。

素质目标:融入“中国制造”系列故事,激发行业兴趣,树立家国情怀,渗透工匠精神,培养创新能力。

(二) 课程内容

为了达成课程目标,课程内容遵循反映学科前沿、渗透研究性教学的教育思想,构建了知识递进、能力进阶、关联内化和迁移应用的递进式研讨内容体系。开发了“启发-兴趣-参与-主导-实战”创新性项目式训练模块,注重学生创新意识培养,实现学生创新能力综合提升。

研讨内容来源:研讨课题的选择注重知识的递进,通过对项目课题中创新点提炼、批判以及优化过程,形成研讨内容的设计主线;通过解析简单创意、复杂工程问题以及实际产品的创新点,形成研讨内容的设计辅线,启发学生的思维,提高学生的学习兴趣,激发学生的主动参与意识,最终达成课程的知识目标。

递进式研讨内容:研讨内容的设计注重能力的进阶。通过关键词进行文献检索、搜集各类解决方案、提炼方案优缺点、形成新方案并查新后进行专利申报,实现自主学习内容的设计;进行方案优化及方案查新后,对设计功能进行仿真测试、零部件制作及装配、调试运行及改进,解决教师横纵向课题中的部分问题,同时以此申报各类创新研究及实践项目(如大学生创新创业训练计划项目等),实现创新实践内容的设计;授课初期使学生加入各类创新实践学生社团(如未来工程师协会、ME创客空间社团等),跨专业以及知识背景组建学生团队,并通过任务分解、团队协作以及答辩汇报将创意进行优化,参加各类创新类学科竞赛(如“互联网+”、挑战杯、机械创新设计大赛和电子设计大赛等),从而实现沟通交流内容的设计。通过对学生创新基础能力培养和创新视野扩充,推动学生科研素养养成,使学生在研究性研讨中逐步占据主导地位,最终达成能力目标。