高校党支部建设模型与路径研究

作者: 陈勇钢

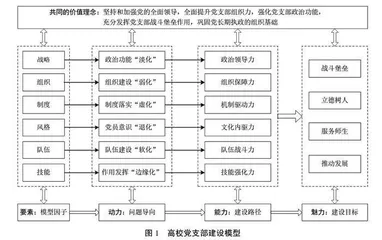

摘 要:借鉴麦肯锡7S模型,提出高校党支部建设包含共同的价值理念、战略、组织、制度、风格、队伍和技能七个核心要素,并构建高校党支部建设的要素、动力、能力和魅力框架模型。分析高校部分党支部建设中存在的政治功能“淡化”、组织建设“弱化”、制度落实“虚化”、党员意识“退化”、队伍建设“软化”和作用发挥“边缘化”等问题。提出围绕提升政治领导力、组织保障力、机制驱动力、文化内驱力、队伍战斗力与技能强化力六个维度,探究高校党支部建设的关键途径,并从强化政治引领、落实立德树人、切实服务师生和推动事业发展四个方面,充分展现党支部建设的成效与魅力。

关键词:高校;党支部;组织力;模型;路径

中图分类号:G641 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)01-0063-05

Abstract: Using McKinsey's 7S model for reference, this paper proposes that the construction of Party branches in colleges and universities includes seven core elements such as common values, strategy, organization, system, style, team and skills, and constructs a framework model of elements, power, ability and charm of the construction of Party branches in colleges and universities. This paper analyzes the problems existing in the construction of some Party branches incolleges and universities, such as the "weakening" of political functions, the "weakening" of organizational construction, the "virtual" of system construction, the "degradation" of Party member consciousness, the "softening" of team construction, and the "marginalization" of role play. It is proposed to explore the key ways of Party branch construction in colleges and universities from the six dimensions of improving political leadership, organizational support, mechanism driving force, cultural internal driving force, team fighting force and skill strengthening force. The paper fully demonstrates the effectiveness and charm of Party branch construction from four aspects of strengthening political leadership, implementing morality and cultivating people, serving teachers and students, and promoting career development.

Keywords: colleges and universities; Party branch; organizational power; model; path

党的十九大以来,党和国家高度重视基层党组织的组织力建设。习近平总书记在党的十九大工作报告和全国组织工作会议上,两次明确提出“要以提升组织力为重点,突出政治功能”,把各领域基层党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众和推动改革发展的坚强战斗堡垒[1]。

高校党支部的组织力,是“在学校各级党组织书记的带领下,全体师生党员在贯彻落实党的路线方针政策、落实立德树人根本任务和推动学校各项事业发展中的整体合力”[2]。高校是落实立德树人,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人的主阵地,党支部组织力的强弱,直接影响高校人才培养的质量和“四为”教育方针落实的成效,事关治国理政和社会主义建设的根本。

一 研究框架:高校党支部建设的模型建构

麦肯锡7S模型提出公司发展过程中需要全面考虑结构、制度、风格、人员、技能、战略、共同的价值观七个重要要素,该模型既注重企业的硬件建设,也注重企业的软件建设,认为硬件与软件相互关联,密不可分[3]。

7S模型的建立源于对企业的研究,但是对于高校党支部建设来说,同样具有重要的参考价值。本文基于7S模型,认为高校党支部建设也存在七个核心要素,即共同的价值理念、战略、组织、制度、风格、队伍和技能。共同的价值理念源于《中国共产党章程》和《中国共产党支部工作条例(试行)》,核心是提升党支部的组织力,巩固党长期执政的组织基础,它统领高校党支部建设的全过程。战略、组织、制度为党支部建设的硬件,战略决定方向与目标,组织是发挥战斗堡垒作用的坚强保障,制度是开展一切工作的根本遵循。风格、队伍、技能为党支部建设的软件,风格影响党支部的文化培育,队伍是战略实施的关键,技能决定工作落实的成效。

结合高校党支部建设的核心要素,从动力、能力、魅力三个维度分别探究了高校党支部建设中存在的问题、建设路径、建设目标,以此建构高校党支部建设模型,如图1所示。

二 缘起动力:高校党支部建设存在的问题

近年来,随着党中央对高校政治建设的重视及全面从严治党的纵深发展,高校政治建设不断强化,各级党组织尤其是基层党支部建设不断规范化和科学化,但另一方面,高校党支部建设仍存在不均衡现象,一定程度上还存在一些共性问题。

(一) 政治功能“淡化”

政治属性是党的根本属性。然而在实际工作中,由于政治属性缺乏可量化的评价指标,党支部往往会疏于政治建设,从而导致政治功能的不断淡化。具体表现来看,一是对支部成员及师生的思想引领作用不突出。存在重业务能力轻政治表现的倾向,片面认为只要业务水平高、学习成绩好,政治表现就一定会优秀,对党员、入党积极分子等教育引导不够。二是阵地建设不到位。缺乏抢占意识形态领域话语主动权的意识,缺乏主动打造组织、思想坚强堡垒的意识。三是斗争能力不强。在反驳错误言论、抵制歪风邪气等方面,态度摇摆不定,缺乏担当自信。

(二) 组织建设“弱化”

有的高校组织建设缺乏深度调研和顶层设计,不能根据实际形势变化,有针对性地对组织设置进行创新,墨守成规,沿袭一贯做法,按照系、教研室、专业、年级或班级来设置党支部,从而导致部分党支部僵化,组织成员之间日常工作和学习中接触较少,导致组织紧密度、亲密度不高,缺乏活力。此外,也有部分高校受制于编制等方面的因素,对二级党委(党总支)、党支部工作队伍的投入建设不够,专职党务秘书、党支部书记等配备不齐或不强,影响党建工作质量。

(三) 制度落实“虚化”

有的高校党支部执行力较弱,不能保质保量落实党支部的各项制度。理论学习走过场、做样子,对于党的基本理论囫囵吞枣,不求甚解,不能静下心来认真研读,并深入思考宣讲;对于党中央及上级部门的重要决策部署,只通过会议甚至支部群简单传达,缺乏落实督查。组织生活会落实不力,抹不开面子,不能认真开展批评与自我批评,达不到互相帮助、共同进步的目的。“三会一课”不规范,个别党支部书记不讲党课,支部议事范围不明晰,会议记录不规范。

(四) 党员意识“退化”

高校中也有少部分党员先锋模范作用不足,主要体现在几个方面。一是宗旨意识不强。少数党员只将“全心全意为人民服务”挂在嘴上,缺乏实际行动,自扫门前雪,不管他人瓦上霜,不能很好地深入师生,联系群众,服务群众。二是责任意识不强。少数党员只注重党员这个身份给自己带来的求职、发展等方面的“好处”,却不愿担当党员应担负的责任,对于支部分配的工作推三阻四,不能很好地处理集体与个人的关系。三是奉献意识不强。少数党员遇事不能挺身而出,不愿做标杆和排头兵,缺乏攻坚克难的勇气和无私奉献的精神。

(五) 队伍建设“软化”

总体来看,高校党支部的发展不均衡,在队伍建设方面体现尤为明显。支部带头人能力参差不齐,少数支部书记业务能力突出,但党务水平一般,对党建工作的基本理论、方法学习不深,不能运用自如;也有部分支部书记对党建工作的重要性认识不足,专注于业务工作,对党建工作重视和投入不够。部分支委会成员各自为战,未能形成工作合力,支委会的核心引领作用发挥不充分。

(六) 作用发挥“边缘化”

高校少数党支部的战斗堡垒作用不强,不能较好地宣传贯彻党中央路线方针与重大决策部署,在教育、管理、监督党员及服务群众方面存在短板弱项,在意识形态阵地建设、落实立德树人根本任务等方面未发挥应有作用。部分党员的先锋模范作用不够,少数党员未能从思想上真正入党,行动口号化、作用虚拟化、党员影子化,未能发挥“一名党员一面旗”的重要引领作用,进而影响党支部的整体凝聚力、战斗力、影响力。

三 重构能力:高校党支部建设的有效路径

围绕高校党支部建设中存在的问题,可以从六个维度探究高校党支部建设的关键途径,有效提升高校党支部的政治领导力、组织保障力、机制驱动力、文化内驱力、队伍战斗力及技能强化力,切实提升高校党支部的核心能力。

(一) 坚定方向,提升政治领导力

政治功能是党支部的核心功能,党支部的建设,首先必须旗帜鲜明讲政治。一是坚持加强政治建设。牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”,用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑,切实提升政治判断力、领悟力、执行力,巩固党长期执政的组织基础。二是坚定正确办学方向。着力解决好“培养什么人,怎样培养人,为谁培养人”的问题,坚持为党育人,为国育才,擦亮高校党支部的社会主义底色。三是强化党的全面领导。坚决按照“党是领导一切的”要求,切实发挥好党支部在人才培养、教学、科研和社会服务等方面的引领、把关作用,确保党的各项政策方针能够不折不扣地贯彻落实好,不走样、不走偏。

(二) 规范建设,提升组织保障力

最新统计数据显示,中国共产党现有基层组织486.4万个,这也是构成党的肌体的细胞组织,绝大多数细胞健康,党的肌体也就健康,反之亦然。要确保党不变质、不变色、不变味,就必须坚决传承发扬“支部建在连上”的优良传统,确保党的细胞和神经末梢健康敏锐,始终保持党与群众的血肉联系。高校有着区别于政府机关、企业及其他事业单位的独特现状与特点,要加强调研,针对高校现实情况,研究如何科学规划设置党的基层组织,实现有形、有效覆盖[4]。大部分高校目前通用的做法,是按照常规的行政单位来设置党支部外,比如系、教研室或专业、年级等,这种做法的优点是方便划分和管理,但也存在彼此联系不密切、组织相对松散等不足。因此,可以加强组织设置层面的创新与探索,比如教工党支部,可以探索以课题组为单位进行设置;研究生党支部,可以以实验室、导师团队等方式进行设置;本科生则可以以班级、社团、宿舍和志愿服务项目等为单位进行设置。相同的工作、学习任务与目标,相近的价值观,联系密切的成员,均可为党支部建设带来极大便利,也能从根本上确保党支部对高校师生及教学、科研、学习和生活基本单元的全员覆盖、高效覆盖。