环境海洋学课程思政融合路径探索与实践

作者: 李永富

摘 要:环境海洋学是具有鲜明海洋科学和环境科学专业特色的基础课程。授课教师以“海洋环境保护”为核心,结合该课程涵盖面广、知识结构庞杂的特点,提出该课程的教学思路,探索其中的思政融合路径。在介绍环境科学发展史时强化学生的环保意识,在梳理环境观中融入“两山”理论,在专业知识讲授中培养学生海权意识并导入海洋生态文明建设与海洋强国战略顶层设计,最终激发学生学习兴趣,培养其家国情怀与责任担当意识,实现知识传授和价值塑造的有机结合。

关键词:课程思政;环境海洋学;海洋科学;本科教学;海洋环境保护

中图分类号:G641 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)02-0177-04

Abstract: Environmental Oceanography is a basic course with distinctive characteristics of marine science and environmental science. Taking "marine environmental protection" as the core, the teachers put forward the teaching ideas of the course and explored the ideological and political integration path in combination with the characteristics of the course covering a wide range and complicated knowledge structure. When introducing the development of environmental science, the students' awareness of environmental protection is strengthened, the "two mountains" thesis is integrated into the combing of environmental views, the students' awareness of sea power is cultivated in the teaching of professional knowledge, and the top-level design of marine ecological civilization construction and marine power strategy is introduced. Finally, the students' interest in learning is stimulated, and their national feelings and sense of responsibility are further cultivated. The organic combination of knowledge teaching and value shaping is realized.

Keywords: curriculum ideological and political education; Environmental Oceanography; marine science; undergraduate education; marine environmental protection

2019年,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于深化新时代学校思想政治理论课改革创新的若干意见》,明确了全面推进课程思政建设是落实立德树人根本任务的战略举措。2020年,教育部印发《高等学校课程思政建设指导纲要》,指出“落实立德树人根本任务,必须将价值塑造、知识传授和能力培养三者融为一体、不可割裂。”课程思政教育是在学科多元贯通思想下对校园思想政治教育改革的探索,是指思想政治教育与日常学科教学相结合,实现二者的相互融合,通过将思政内容导入日常课程教学体系中,探索构建常态化的高教新模式[1]。与思政课程不同,课程思政是围绕专业知识传授这一核心,在教学大纲、课件等教学载体中融入思政元素,更好地实现立德树人[2-3]。

21世纪是海洋的世纪。党的十九大号召要加快建设海洋强国。新时代,海洋环境的演变与保护成为日益重要的课题。习近平总书记要求“要高度重视海洋生态文明建设,加强海洋环境污染防治,保护海洋生物多样性,实现海洋资源有序开发利用,为子孙后代留下一片碧海蓝天。” 环境海洋学是一门系统讲授海洋环境问题基础理论与实践的课程,学习该课程是高校环境类和海洋类专业学生认知海洋环境问题的快速有效途径。与海洋科学专业其他课程相比,该课程具有知识涵盖面广、体系庞杂、学科交叉明显等特点,成为深入贯彻落实党中央、教育部顶层设计要求,围绕“海洋环境保护”课程核心,融入“两山”理论、“海洋权益维护”、“海洋强国战略与海洋生态文明建设”等思政元素的新实践。

一 课程教学思路

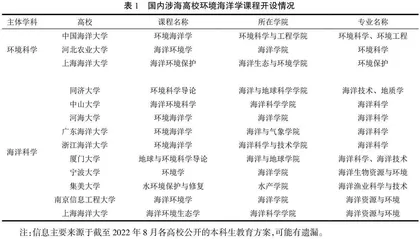

科学上,环境海洋学是环境科学与海洋科学相互交叉、融合、渗透而形成的一个新的具有鲜明特色的综合性学科,是“研究人类社会发展与海洋环境演化规律的相互作用,寻求人与海洋协调发展的学科”[4]。近年来,陆海统筹成为建设中国特色海洋强国的核心要义。陆海统筹强调强调资源的互补性、生态的互通性和产业的互动性。由此,融合环境科学与海洋科学的环境海洋学学科显得尤为重要。在高教领域,当前国内已有不少涉海高校开设环境海洋学课程,作为环境科学或海洋科学专业的重要支撑课程(表1)。

环境海洋学课程是河海大学为海洋学院海洋科学专业本科生开设的专业选修课,旨在通过理论讲授使学生学会从海洋环境问题的角度认识海洋环境现象,并理解海洋环境过程;通过讲授环境海洋学的基础理论、基本知识和主要方法,使学生熟悉海洋环境的基本特征、海洋环境地学及海水特殊的物理性质;认识海水主要化学特征,理解海洋生物的主要类群及其与非生物环境的关系,了解海洋生态系统的结构和功能;初步了解海洋生态修复及海洋生态系统服务的有关知识。整体上,一是由点及面地展示当前环境海洋学的知识体系,拓展本校学生的学习视野;二是为以后学生们在海洋领域的学习工作打下基础。将教学团队研讨,该课程内容如图1所示。

其中,基础知识模块采用“建构式”教学模式,在师生互动下完成课程讲授;思维拓展模块因涉及学科交叉,知识难度大,采用教师讲授模式;技能提升模块为学生的小组讨论题目,首先组建学习小组,组员间分工协作阅读由授课教师提供的国内外经典文献,最后汇总形成小组报告,经授课教师及不同学习小组间互评赋分,作为学生期末成绩的一部分。

二 环境海洋学课程的思政导入路径

(一) 系统梳理环境科学发展史,增强海洋科学专业学生的环保意识

环境是一个相对于中心事物的概念。自人类诞生以来,便开始了不断适应、利用、改造环境的漫长历程。但是,环境学科是在环境问题严重化的背景下诞生的[5],迄今不过50余年的历史。近几年,我国的环境科学学科发展极为迅速[6]。越来越多高校的“环境/生态学”学科进入基本科学指标数据库全球前1%,清华大学、哈尔滨工业大学、同济大学及河海大学等的环境科学与工程类专业被评为世界一流专业或世界知名高水平专业。但不必讳言,我国在20世纪50年代环境科学起步阶段也经历过毁林毁草、围湖/填海造田等“重经济轻环保”的粗犷式发展阶段,当前也面临着大气中挥发性有机化合物、氮氧化物、PM2.5过量排放、水资源供需矛盾、区域性环境问题突出和污染物入海通量过大等的严峻考验。与人类开发利用陆上环境的漫长历程相比,对海洋的有效认识仅有百余年的积累。绝大部分沿海国家,公众对环境问题的关注都是从陆地环境问题开始的[7]。从这个角度看,人类的海洋环境意识远远落后于陆地环境意识。欧美发达国家的环境保护实践表明,随着环保事业的发展,自上而下的环保运动应当与公众参与和民众的自发环境行为相结合。以环境海洋知识体系为重要组成的海洋科学高等教育,能够更好地提高当代大学生的海洋环保意识,增强其担当意识和社会责任感,助力海洋环境保护。

(二) “两山”理论在课程体系中的思政展现

环境观的演变贯穿于整个环境海洋学的发展历程。在我国环境保护的顶层设计中,系统体现了环境观的演进。1956年,毛泽东发出了“绿化祖国”的伟大号召;改革开放以后,以邓小平同志为核心的党的第二代中央领导集体将环境保护提到了我国基本国策的高度,在转变经济增长方式的同时开展环境保护立法工作,环境保护法律法规建设初具规模;以江泽民同志为核心的党的第三代中央领导集体确立了中国可持续发展的国家战略并积极付诸实践,其核心思想便是经济发展、保护资源和保护生态环境协调一致;以胡锦涛同志为总书记的党中央提出科学发展观,将“建设生态文明”写进党的十七大报告;2013年9月7日,习近平主席在哈萨克斯坦纳扎尔巴耶夫大学发表演讲时首次在国际场合提出“绿水青山就是金山银山” 理念,2017年,“必须树立和践行绿水青山就是金山银山的理念”被写进党的十九大报告;“增强绿水青山就是金山银山的意识”被写进新修订的《中国共产党章程》之中。“两山”理论已成为我们党的重要执政理念之一。“两山”理论的提出,改变了“环境保护与经济发展对立”的传统观念,实现了生态环境保护与经济发展辩证统一。在环境海洋学课程体系中,讲授“环境与环境问题”章节时,可通过梳理环境观的演进以及对海洋工作的启示,将“两山”理论的思想内涵向大学生介绍清楚(表2)。

(三) 我国当前的海洋形势和学生的海权意识

我国是一个海洋大国,有着1.8万km的大陆海岸线。但是,我国周边海域仍存在着海域划界与岛礁纷争现实,300万km2的海洋国土中大部分被邻国提出了的主权主张[8]。加强海权意识教育是对当代大学生进行基本国情教育的根本要求。环境海洋学课程讲授过程中,可在海洋地学板块“地球系统”中设置“中国近海区域海洋学”一节,集中对我国近海海洋、海湾、海峡和海岛等进行专题介绍,以“中韩黄海划界”[13]、“中越北部湾划界”[14]、“中日钓鱼岛问题”[15]、“南海诸岛问题”[16]等为例,增强学生对海洋国土主权的认知。例如,通过介绍中韩黄海划界的争议点,即“黄海的专属经济区和大陆架中韩重叠部分的主权归属及渔业资源的捕捞权”,引入我国主张中韩专属经济区划界问题应考虑海岸线比例、历史性权利、渔业资源分布及其他能够影响公平结果的相关因素的法理依据。引导学生了解《联合国海洋法公约》《大陆架公约》以及我国现行的海洋法律法规。

(四) 海洋生态文明建设与海洋强国战略

建设海洋强国,将海洋与强国建设紧密联系起来,把海洋的重要性放在了前所未有的重要位置上。习近平总书记在党的十九大报告中指出:“坚持陆海统筹,加快建设海洋强国。”为实现海洋强国战略目标,需要以海洋经济建设为中心,以海洋生态文明建设为保障,综合提升海洋资源开发能力。据统计,2021年我国海洋经济发展迅猛,海洋生产总值已突破9万亿元,同比增长8.3%,对国民经济增长贡献率达8%,占沿海地区生产总值的比重为15%。但应当意识到,在海洋经济发展过程中尚存诸多挑战,仍需在陆海统筹、空间布局、资源利用和环境保护等方面全方位协同发展。海洋生物资源开发利用是海洋产业中与人们生活息息相关的重要组成部分,也是海洋经济发展的细致体现。对海洋生物资源的开发利用程度决定了人们对海洋经济的直观感受。“海洋生物类群”一节中增设常见鱼、虾、蟹、贝和藻类的养殖(表3)及开发利用概况,是将国家宏观战略细化具象为日常生活、学习的有意义的工作。此外,通过海洋生态系统修复及海洋生态系统服务理论和实例的介绍,建立了人海和谐共生的桥梁,也是在课程中融入海洋生态文明建设理念的有益尝试。