传统建筑设计与保护课程思政实践路径探索

作者: 张艳玲 薄冬营 张堃

摘 要:以立德树人为根本,将“专业知识传授”与“立德树人”贯通统一,积极探索思政教育在中国传统建筑设计与保护课程教学中的结合点,实现专业教育和思想教育的有机融合。该文通过对课程内容的总体设计、深度挖掘课程本身的特色思政元素,在教学目标、教学内容环节加入思政目标,采用无声植入教学模式等创新教学方法,将思政教育贯穿课程全程,实现课程思政的有机建设。

关键词:传统建筑设计与保护;课程思政;教学改革;实践路径;立德树人

中图分类号:G641 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)03-0180-05

Abstract: Taking fostering virtue through education as the foundation, the "professional knowledge teaching" and "fostering virtue through education" are unified, and the combination of ideological and political education is actively explored in the teaching of traditional Chinese architectural design and protection courses, so as to realize the organic fusion of professional education and ideological education. Through the overall design of the course content and the in-depth exploration of the characteristic ideological and political elements of the course itself, this paper adds ideological and political goals to the teaching objectives and teaching content, and adopts innovative teaching methods such as silently implanted teaching models, so that ideological and political education runs through the whole course of the course, realizing the organic construction of curriculum ideology and politics.

Keywords: traditional architectural design and protection; curriculum ideology and politics; teaching reform; practice path; establishing moral integrity in cultivation

教育部《关于加快建设高水平本科教育全面提高人才培养能力的意见》提出从“思政课程”走向“课程思政”,高校要把思想政治教育进一步融入专业人才培养全过程。《高等学校课程思政建设指导纲要》中指出“立德树人”是检验高校育人工作和教育成效的根本标准。目前的传统建筑设计与保护课程在设计中其教学重点主要放在直观的形式上,教学内容局限在传统建筑的分类及其保护法规、保护规划技术、施工技术等学术层面上,在课程体系实践的过程中,中华传统文化思政教育融入尚且不足,这样常使学生认为中国传统建筑就只是需要保护起来,然而这些传统建筑的形式与做法在今天的建筑设计和城市规划中还有多大的意义?在新的时代,要全面落实立德树人,必须坚持育人与育才相统一,抓好课程思政建设,解决好专业知识教育和思政教育“两层皮”问题。

当前随着社会的发展和时代的更新,社会上形成了价值观多元化的现状,致使大学生的意识形态、世界观和价值观都呈现复杂化和多样化的特点。当前,许多大学生的世界观和价值观表现出缺乏坚定的政治理念和成熟的思想认识,对中国优秀传统文化的认识停留在比较肤浅的层面。传统建筑设计与保护课程和我国传统文化息息相关,本课程应当以弘扬我国传统文化为己任,强化顶层设计,在课程设计和实践的全程中融入中国传统文化教育,将思政教育贯穿全程,让学生明白当前传统建筑与文化在当代的创新意义,实现对当代青年大学生的专业能力提升和价值引领双驱动。

中国传统建筑是一种文化活动,古建筑中蕴藏着丰富的优秀文明,蕴含着深刻的人生哲理。通过将中国传统文化教育融入第一课堂和第二课堂(实践课堂),在课程教育的全程中潜移默化地培养学生的历史责任感,激发学生自觉地把个人的人生规划与社会连接起来,从传统的课程“受众”转变为“主动传播者”,主动传播中华优秀传统文化。课程在融入思政的建设过程中,同时引发学生对自身的人生观和价值观进行思考,帮助学生积极形成正确的三观。

一 传统建筑设计与保护课程的思政目标

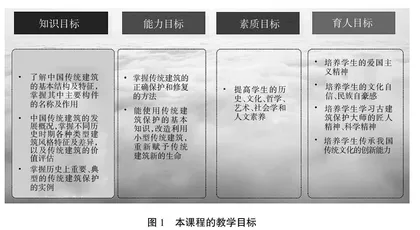

本课程的教学目标如图1所示。

(一) 响应时代号召,培养德才兼备的专业人才

习近平总书记在2018年全国教育大会上指出,高校的教育工作要围绕为国家培养“德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人[1]”。课程思政的核心任务是实现立德树人教育,思想政治理论课是对学生进行德行教育的主阵地和主课程,思政课程与课程思政在高校的教学体系中具有同样的重要地位,课程思政在思政课程育人和专业课知识育人方面方向上是一致。

为了贯彻党的十九大精神,在课堂中植入新时代中国特色社会主义核心价值观,落实全国高校思想政治工作会议精神,坚持社会主义办学方向,落实立德树人根本任务。传统建筑设计与保护课程按照知识传授、能力达成、价值导向的总体要求进行思政教育导入,落实学校课程思政教学改革要求,重点从制度自信、家国情怀、文化素养、道德修养四个主要方面进行把控,培养学生社会主义核心价值观,加强中华优秀传统建筑文化教育,将课程中蕴含的思政元素与课堂教学内容有机融合,用润物细无声的方式让学生能够贴近课程思政的要求,真正发挥课程育人作用。

(二) 增强学生的民族自豪感与自信心

中华传统文化是思政教育内容和实践的内在动力和思想源泉,培育和弘扬社会主义核心价值观必须立足中华优秀传统文化,要始终从中华民族最深沉精神追求的深度看待优秀传统文化,中华传统文化历史源远流长、博大精深。传统建筑设计与保护课程通过在知识传授的过程中引入文化认同、历史认同、民族认同教育,可以使学生在学习专业知识的同时,了解到我国传统建筑文化的辉煌成就,认识到我们的祖先在优秀传统建筑文化传承和发展过程中的艰辛和执着,激发其学习中国优秀传统建筑文化的热情,体会到中华优秀传统建筑文化的深刻内涵和独特魅力,启发他们主观、自觉认同,从而达到思政课程教育的真正目的:潜移默化地无声植入,最终使学生增强民族自信心和自豪感。

(三) 帮助学生树立正确的“历史观”

传统建筑设计与保护课程涉及我国传统建筑受破坏的原因,包括战争、错误的政策、市场规律等因素,让学生在课程中学习我国的传统建筑文化历史上走过的曲折道路,深刻体会部分优秀传统建筑可以保存至今实属不易,帮助他们树立正确的历史观,特别是在新时代下,能够对我国传统建筑,以及传统文化保持正确认知并主动承担起发扬光大的职责和使命。

(四) 培养学生保护和弘扬我国传统建筑文化的使命感

课程思政要与思政课程所要求的文化方向保持一致,就新时代我国的发展来讲,文化方向上主要是指要弘扬中华优秀传统文化,坚持正确的价值观引领即坚持社会主义核心价值观所提倡的目标。坚定文化方向的一致性,是对中华优秀传统文化的价值认同,通过对文化的价值认同促进受教育者在意识形态上对国家达到一种自信的状态。从而促进受教育者对国家的认同、对民族的认同,在认同的前提下才会积极投身于实现中华民族伟大复兴中国梦的实践当中。中国特色社会主义进入新时代,以习近平同志为核心的党中央高度重视传承弘扬中华优秀传统文化,传统建筑在当代城市化高速发展的社会背景下,受到了很大的冲击,传统建筑文化的传承与发扬尤为重要,这也是中国高校建筑学专业的学生需要承担的使命。

中国古代建筑有着十分丰富的人文内涵,我国建筑发展的辉煌文明史涌现出了一个又一个的建筑大家,在课程当中引入对我国传统建筑保护作出杰出贡献的大师,如梁思成、林徽因、罗哲文和阮仪三等。在战争年代,大师不辞劳苦,攀山涉水测绘我国的历史建筑,为中国传统文化付出毕生精力的奉献精神贯穿整个课程教育,有助于让学生产生共鸣和升华,树立保护和弘扬我国传统文化的价值观和使命感。

二 传统建筑设计与保护课程思政思路

(一) 总体思路

课程思政的目标是“立德树人”,这就需要运用好课程本身的资源,在课程中挖掘出课程思政的潜在元素,对于课程中思想政治教育内容的选取,需要根据学生的特点及其认知范围,用学生能够接受的方式,选取与现实生活贴近的思政元素进行渗透性加入教学内容中,可行性较高。

对于传统建筑设计与保护课程中思政元素的选取:①可以将国家的发展政策方针与专业知识相结合,加上国际形势的分析,引导学生把自己的人生规划和新时代中国的发展、民族复兴的重任结合,让学生萌生将所学知识用于推动我国城乡建设层面上的使命感;②将学科中的代表人物对学生进行介绍宣传,学科中的科学家代表人物所具备的人格魅力会对学生产生深刻的感染力和影响力,从而培养学生正确的价值观和历史观;③结合时代的发展,我国传统建筑已经发展到改造利用的阶段,这也是培养学生传承和弘扬我国传统文化能力和其创新能力的契机,能有效地把社会责任、工匠精神、文化自信和人文情怀等核心价值观相关元素融入课程教育中。

(二) 课程思政挖掘的主要思路

传统建筑设计与保护课程思政的内容设计以传统建筑保护为主线,将上述的我国传统文化、时代发展、代表人物的人格魅力等思政元素融入课程知识传授中,进行课程思政教育的贯通渗透,如图2所示。

(三) 课程思政特色思路

1 地域性特色

中国传统建筑本就极具地域性,东西南北气候及地理环境差异造就了我国传统建筑丰富多样的特点,因此,传统建筑设计与保护课程在课程内容设计上应立足于地方特色资源来进行课堂课程及实践课程教学。新时代,我们国家高度重视地方特色文化,在乡村振兴的政策中特别强调文化振兴,提出“创造性转化、创新型发展”的战略,“课程思政”建设的思想政治教育资源可以以地域性的特色文化为基础。以地域特色中的红色文化为例,珠三角地区红色文化资源丰富,课程可以结合红色历史建筑,有效利用当地的红色文化推进文化育人,通过课程教学、社会实践、讲座学习等“第一课堂+第二课堂”的方式促进“课程思政”建设。

2 文化特色

我国地大物博,全国各地的建筑无一不是根据地域的环境条件和地方的民俗特色兴建而成,传统建筑是当地历史和文化的“活化石”。

自古以来“天人合一”是我国传统建筑和城市规划奉行的哲学思想,这个思想体现了古人崇尚自然和返璞归真的审美情趣,体现在建筑的规划设计中,我国传统建筑追求建筑景观疏密有致、张弛有度,与自然环境融为一体。而且这种融合不仅仅是形态的天人合一,更是使用者与大自然之间的融合,达到“人-情-景”之间的互融互通。在传统建筑中,“天人合一”既是哲学的理念,也是美学的尺度,更是中国建筑设计理念的集中表现,是古人的创造力的体现。