新基建背景下电机学课程思政建设探索

作者: 许瑾 蒋林 赵万明

摘 要:国家新基建战略背景下,电机学课程思政建设被赋予新的时代要求。立足本校教研,对标金课标准,从适应课程思政改革要求的新教学模式构建、多样化教学资源建设、多元化教学手段融合等方面对西南石油大学电机学课程思政建设进行探索与实践,最终实现对学生“知识传授-能力培养-价值塑造”三重教学目标的综合达成。

关键词:新基建;电机学;课程思政;教学资源建设;教学手段融合

中图分类号:G641 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)03-0189-04

Abstract: Under the background of the national new infrastructure strategy, the curriculum ideology and politics of Electrical Machinery is endowed with new requirements of the times. Based on the teaching and research of Electrical Machinery and aligning with the high-quality curriculum criteria in this paper,the construction of Electrical Machinery curriculum in Southwest Petroleum University is explored and practiced from the aspects of the ideological and political reform of the curriculum to meet the requirements of the construction of new teaching mode, the construction of teaching resources, the integration of diversified teaching means, and so on. Finally, the three teaching objectives of knowledge imparting, ability training and value shaping are achieved comprehensively.

Keywords: new infrastructure; Electric Machinery; curriculum ideology and politics; teaching resources construction; integration of teaching means

国家“十四五”规划纲要指出加快新型基础设施建设(简称“新基建”),特高压、新能源汽车充电桩、电气设备智能化和服务网络化成为电力工业发展和建设的关键[1],培养具有社会责任感,科技型、创新型和赋能型电气工程专业人才是新时代背景下电气专业人才培养的基本要求。

电机作为实现电能生产、变换、分配及使用的关键核心电气设备,是电力工业发展的基础。电机学课程也是最能体现电力系统复杂性、先进性和创新性的专业核心课程之一。同时,在新基建背景下,电机学的课程思政将发挥独特的作用,江泽民同志在《中国电机工业发展史——百年回顾与展望》的序言中提到“技术要发展、产业要进步,关键在人才”“回首我国电机工业发展历史、我们充满骄傲和自豪”“努力在中国特色社会主义道路上开创电机工业和整个工业发展新局面”。电机学课程本身就具备培养爱国主义、家国情怀、全球视野、创新精神和专业工程素养的教学要求,对于帮助学生树立正确世界观、人生观和价值观具有重要作用[2]。

一 构建电机学课程“一个面向、两项融合、三个目标、四大举措”的教学新模式

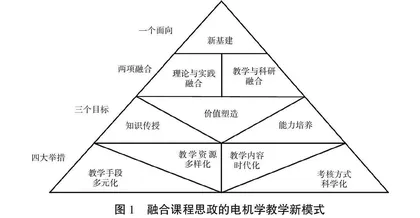

面对全球百年变局和教育新时代背景下对电气专业人才培养提出的更高要求,电机学教学团队充分解读“金课”内涵,基于赋能教育和 “三全育人”理念,解读国家能源转型、 新基建战略需求,重点围绕为谁培养人、培养什么人、如何培养人展开研讨,在已建立的线上线下混合式教学模式基础上,融合课程思政建设要求,建了“一个面向、两项融合、三个目标,四大举措”的电机学课程教学新模式,如图1所示。

“一个面向”指电机学课程教学改革面向国家新基建战略对人才的需求。“两项融合”是指电机学课程要坚持理论与实践教学相融合、教学与科研相融合。“三个目标”是指构建课程“价值塑造+知识传授+能力培养”目标的综合达成。“四大举措”是指领会课程思政理念和金课内涵,实施电机学教学资源多样化、教学内容时代化建设,合理应用信息化技术,探索多元化教学手段,完善科学化考核方式,进而服务于培养具有“社会责任感、科技型、创新型和赋能型”电气专业人才[3]。

二 深入挖掘电机学课程的思政元素,构建多样化教学资源

针对现有电机学教学资源多以关注学生知识结构构建为主而呈现出的单一化静态化,与学生高阶能力培养、思政教育培养需求间存在的矛盾问题,西南石油大学(以下简称“我校”)电机学教学团队深耕细作,持续开展多样化教学资源建设(图2)。

团队依托信息化教学平台结合学生能力培养阶梯(知识理解能力→知识应用能力→综合分析→设计能力)对应的每一层面设计了包含经典理论、设计实践和工程项目案例设计等系列线上和线下教学资源,各教学内容循序渐进有机融合,既具备基础性又具挑战性,引导学生从记忆理解的初级认知阶段向应用、分析、创造等高级认知阶段过渡。

课程坚持理论与实践协同促进。通过将基础理论和科研素材深入融合,通过虚拟仿真技术转化为实践资源,现已自主开发了六大类近五十项虚拟仿真实验项目,撰写十二万余字的仿真实验指导手册,并录制相关实验指导视频。引导学生实现从实验项目设置、技术指标、原理方案设计、系统模拟仿真、实验数据分析计算、系统分析改进和实验项目总结报告等一系列完整的工程化训练,有效激发学生学习主观能动性,提高学生分析问题和解决问题能力,提高学生创新水平。学生在实践中收获了知识,锻炼了工程实践能力,老师也指导学生从学会使用软件到学会开发实验,慢慢从资源的使用者成长为资源的建设者。

在此基础上,电机学教学团队通过研讨社会主义核心价值观,提升教师思想政治觉悟,调研优秀思政教学案例,增强对开展课程思政教育的责任感和使命感,分析新基建时代背景下对电机学课程思政内涵建设的新要求,结合课程目标,围绕电机学基础知识、变压器、直流电机、异步电机和同步电机五个理论单元以及课程设计和实验两个实践单元的教学,从把握时代发展脉搏、融入行业发展特色、树立科学创新意识及讲好立德树人故事等多个层面对电机学课程的思政元素进行梳理和挖局,增设了四十余个典型思政案例资源。

例如,在变压器章节,围绕新基建特高压建设目标设计课程思政案例,首先从“中国新基建中为何要建特高压?”“我国特高压如何成为世界最先进的输电技术?”“特高压特在何处?”三个问题入手,通过引导学生自主分析能源国情(火电污染问题、“双碳”目标)入手,进一步思考如何实现清洁能源远距离传输(提高电压等级),从而引申出关键设备变压器。学生在掌握变压器原理及结构材料的基础上,更深入地理解推动能源革命是全球经济、社会和环境可持续发展的必由之路,把握绿色低碳能源发展脉搏。

从特高压变压器的绝缘材料和特高压换流阀(晶闸管)两个拥有自主知识产权的关键技术入手,引导同学们重温中国三十多年来从采用“引进—消化—吸收—再创新—自主创新”的特高压技术探索之路,通过一组组数据见证我国从曾经技术落后国外四十年,到如今成为特高压国际标准的制定者的艰辛,学生在此过程中深刻感受到唯有自主创新才能加速科技兴国,实现“中国引领”才能更好服务全世界,也更加深入理解在新基建背景下电气行业面临机遇与挑战,激励学生勇于探索,敢于创新的创新意识和作为未来科技工作者的责任感和使命感[4]。

通过“特高压网架构建对电机技术提出哪些具体要求?”问题讨论,引领学生掌握科学思维,分析热点问题,寻求解决思路,提高学生应用电机知识解决电力工业发展面临实际问题的能力,培养学生实事求是的学风。

通过讲授国家电网组建超大规模创新团队攻关特高压输电技术的故事,强调产学研协同合作的重要性,也展示出我国电力科技工作者在科研征途中无所畏惧,勇毅前行的创新精神,团队成员齐心协力攻破技术难关所彰显的团队合作精神。

此外,课程团队依托西南石油大学石化能源发展优势,围绕低碳能源发展等行业发展需求设计突出学校专业特色的思政资源。例如,结合海上油田群岸电应用示范项目,引导学生应用所学知识理解海上油田电力系统从发电机、变压器到电动机与陆地电力系统的差异化,结合油田生产需求,理解不同电动机控制方案对控制性能的影响,科学进行评价,并提出解决方案,培养学生主动思考的科学精神,具备严密的逻辑分析能力。

同时,电机学课程强化价值塑造,课程透过电磁感应定律讲述法拉第历经十年,经过无数实验发现电磁感应现象的奋斗历程,透过电机设计讲述我国科学院院士赵淳生追逐超声电机中国梦、我国工程院院士马伟明攻克世界性难题发明多项整流发电机的故事,同学们在故事中汲取科学家榜样的力量,去体会唯物辩证的科学思维、实事求是的科学精神、坚忍不拔的科学家品质、科学技术是第一生产力的科学力量以及勇于奉献的家国情怀,坚定学生实干兴邦的信念。

三 采用多元化教学手段实现“知识传授-能力培养-价值塑造”三重教学目标

多样化的动态教学资源,为学生提供了充足的知识养分,搭建了学生能力培养的阶梯,然而优质的教学资源如何为学生所用,如何体现以学生为中心的高阶能力的培养,如何将思政教育如沐春风般融入教学全过程,去实现电机学课程“知识传授-能力培养-价值塑造”三重教学目标的综合达成,是电机学教学改革的另一个关键。

近年来,电机学教学团队应用信息化教学手段开展线上线下混合式教学,有效拓展了学习时空,然而在引导学生从能学到学好的实践中,我们发现依然存在着学生想学和不会学、学不会之间的矛盾,学生面对电机复杂的知识体系,在建立知识点、线、面和立方体的过程中,困难重重,备受打击。困难的根源是被动学习、浅层学习。学生高阶能力的培养需要来源于自身的内驱力,在看中学、学中思、思中做、做中悟。此外课程思政过多流于形式,思政教学成为了简单的课程+思政的物理组合,未能将思想方法、意识形态、价值引领很自然地融于科学知识和工程实践中。为此教学团队探索多元化教学手段(图3),通过学生学期分析、教学资源应用、教学活动设计、教学实时评价与反思等教学活动,将教师引导、学生主导和团队合作有机结合,引导学生主动学习、深度学习,思政教育润物无声。

教师通过统筹制定教学方案,以目标产出为导向设计导学式混合教学,实现教学精准引导。

课前老师提供导学资源,包含章节知识思维导图、线上课前预习、线下课堂案例、线上线下实践引导和课外拓展任务等,引导学生做到学习心中有底,赋予学生自学能力。

课堂上通过在线答题检验学生预习效果,将课程重难点知识融入教学案例,采用老师精讲启发、项目小组讨论、实验场景教学等混合教学模式,实现学生在任务驱动下构建问题探究、实践、思考、运用和解决的学习闭环,逐步建立系统工程观。培养学生科学思维,赋予学生探究性学习能力,激发学生们的创新意识。

课外基于课堂已具有的知识能力储备,利用虚拟仿真及案例资源,引导学生开展阶梯型实践训练,赋予学生应用科学方法进行实践探索的能力。鼓励学生自主应用问题探究、类比分析方法绘制思维导图,撰写反思报告,赋予学生总结反思,高效学习的能力。

将电机相关工程项目及科技前沿内容,通过案例教学和实验场景教学方式引入,通过课程设计方式输出,学生以小组为单位开展项目任务合作,在遵循科学性、可行性和创新性的原则下完成从项目设计构思、方案论证到调试、撰写总结报告的全过程,并通过项目汇报、师生点评、项目优化,培养学生的工程素养,赋予学生应用所学知识解决复杂工程问题的能力,实现知行合一[5]。