虚实深度融合的工程实践教学体系探索

作者: 程毅 蒋建军 吕冰 梁晓雅

摘 要:现代航空产业快速发展对人才的创新实践能力提出较高要求,然而传统工程实践教育与上述人才培养新需求脱节。对此,通过虚拟仿真教学手段丰富工程实践教学资源,并构建与之相适应的课程体系、教学环境、教学模式和质量保障手段,建成虚实深度融合的工程实践教学体系,有效提升人才培养质量,为我国工程实践教学改革提供新思路和新方法。

关键词:工程实践;虚拟仿真;教学体系;航空制造;虚实深度融合

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)04-0117-06

Abstract: Rapid development of modern aeronautical industry calls for talents with innovative practical ability. However traditional engineering practice training does not meet the demand for cultivation of the talents. To this end, virtual simulation is introduced. Furthermore curriculum system, environment for cultivation, education methods and quality assessment are improved. A novel engineering practice system deeply integrating virtual simulation and real practice is established. Quality of talent cultivation is improved. This system set an example for reformation of engineering practice education.

Keywords: engineering practice education; virtual simulation; teaching system; aeronautical manufacturing; deep integration of virtuality and reality

随着科技的发展,制造业、特别是高端装备研制中面临越来越多的复杂系统性工程问题[1],上述问题的有效解决对相关领域人才的综合素质、专业技能、学科交叉能力等提出了更高的要求。对此,教育部自2017年开始积极推进实施新工科建设[2],着重关注新兴领域工程科技人才培养,着力改造升级传统工科专业,实现从学科导向转向产业需求导向、从专业分割转向跨界交叉融合的变革,培养满足产业需求和服务国家未来发展战略的新型工业领域科技人才,并引领高等工程教育发生着深刻的变革[3]。

作为我国高等工程教育的重要组成部分,工程实践训练是工科学校工程教育的基础性公共平台[4],是大多数本科生走进工程殿堂的第一课。然而,长久以来,多数高校工程实践育人目标定位低,师资建设和软硬件设备资源投入少,难以有效支撑现代制造业高端人才培养。在智能制造、虚拟现实、人工智能等新兴科技的飞速发展的背景下,传统的工程实践教育迎来发展转型的重大机遇。教育部印发《关于中央部门所属高校深化教育教学改革的指导意见》明确指出,具有学科专业优势和现代教育技术优势的高校,应着力推进信息技术与教育教学深度融合,推进以学生为中心的教与学方法变革。以虚拟仿真为代表的现代教学方法逐渐走进各大高校工程实践中心[5],并以其沉浸、交互性及多感性等[6]特征,打破教学资源壁垒,成为部分高校实现传统工程实践教育教学改革的主要引擎[7]。

然而,在实际应用过程中出现了“新瓶装旧酒”的问题,导致工程实践改革后育人质量提升有限。其主要原因在于:虚拟仿真内容仍局限于传统工程实践内容,缺乏内容创新;教学手段仍沿用传统教师演示、学生复现的教学模式,缺乏模式创新;缺乏与虚拟仿真教学相适应的实践课程体系,无法支撑学生高阶创新实践能力培养。因此,如何实现虚拟仿真与工程实践的深度融合、激发学生创新活力,成为各工科高校工程实践教学改革面临的新难题。

对此,西北工业大学工程实践训练中心探索并形成了虚实深度融合的工程实践教育体系,建立了航空制造虚实融合实践平台,实现工程实践从传统“鸭嘴榔头加工”向“飞机设计制造”的转变,形成了大量优秀的育人成果,为特色工科学校工程实践教学改革提供可复制的改革范式。

一 虚实融合的工程实践教学必要性

飞机制造属于高技术密集型产业,是我国高端装备制造的典型代表,构建该领域高质量人才培养的工程实践教学体系对支撑国家装备制造发展具有重要意义,对工程实践教育教学改革具有示范作用。

不同于一般机械产品,飞机的零件数量多、材料种类繁杂、结构形式各异[8],其加工质量是飞机制造的基础保障,同时数以百万级的零部件装配精度直接决定飞机气动性能、服役寿命等关键指标,其制造的复杂性对人才培养提出新需求。

第一,航空制造中面临的复杂系统性工程问题的有效解决越来越依赖人才综合素养和学科交叉能力提升。飞机结构制造质量是由加工、装配、测试等多个环节共同保障的,单一环节质量的提升已无法满足现代飞机总体性能要求,航空制造领军人才需要在熟识飞行原理及飞机构造的基础上,综合把控各个环节的制造质量,才能满足航空高性能制造要求。

第二,现代航空产品性能跨越式提升催生大量颠覆性技术出现,要求人才实践和创新能力并重。一代飞机、一代技术,新型飞机的出现通常伴随着新材料、新结构、新工艺的应用,如先进复合材料、功能结构、增材制造技术和激光加工技术等,航空制造领军人才需要在熟识各领域先进制造技术的基础上开展创新实践,才能支撑新一代飞机的研发。

上述人才培养对创新实践能力的新需求,对工程教育资源带来了严峻的挑战。以信息技术为特征的虚拟仿真教学能够从多维度拓展实践内容、突破时空对实践教学的限制、解决大型实验设备的成本制约[9],将各类具有一定危险性和高能耗的先进制造方法形象地展示给学生[10],零成本复现航空制造的总体流程,有助于提升学生航空综合素养。并且其交互功能、模拟仿真、在线共享和在线质量评价等[11]可以实现实验教学系统的高度共享[12],从教学内容、模式、方法及效果评价等方面带来创新[13],推进传统工程实践教学体系改革[14]。然而,简单通过虚拟仿真替代工程实践教学的方法无法充分挖掘信息技术潜能,不能有效解决上述育人过程的新需求,需要在课程内容、实践模式、考核方法等方面克服以下问题。

(一) 课程内容碎片化

由于教学资源及条件受限,航空制造技术授课模式多以理论课程为主,主要的展示手段仅为图片或视频等,不足以让学生深入了解制造技术及零部件的各项性能,虚拟仿真技术的引入使得教学资源得到了极大的丰富。然而,各类制造技术依托不同学科、来源于不同专业,在课程设计过程中,简单地将不同制造技术复制到虚拟仿真系统中,造成技术间割裂,导致各技术点在学生脑海中呈“碎片化”,难以理解不同制造技术间的关联关系,不便于形成航空制造技术的完整系统化认知。

(二) 工训教师存在理论短板

航空制造技术更新换代快,处于机械领域的最前沿,虚拟仿真技术通过生动的3D动画和图像展现出包括制造原理、制造工具、操作方法等详细的制造内容,也可对包含剖切、制造工艺、工作原理等真实实验不可呈现的抽象、复杂的理论知识进行深入剖析,从而做到理论性和实践性兼具。上述原理和机理的理论性突出,而以实践见长的传统工训教师在理论方面存在短板,造成虚拟仿真与工程实践育人融合度不足。

(三) 实践手段层次低

传统工程实践以操作演示为主,教学模式固定,实践过程基本上是按图索骥。在虚拟仿真应用于实践教学后,实践模式依然桎梏于传统方法,仅仅满足于教师演示、学生重复的初级模式,学生只能被动地观看模拟仿真视频,无法充分发挥虚拟仿真强交互式优势,使学生学习的“质”和“量”受到影响,不能从根本上体现“学生为本”的基本理念,导致学生无法提高学习兴趣,学生被动学习的境况无法改善,对学生创新能力提升甚微。

(四) 质量评价体系单一

传统工训以学生加工的零件质量作为教学质量评价的主要依据,单一教师评价的主观性存在偏差,缺乏规范性以及对知识学习达成度的客观性;更为重要的是,缺乏更多元、更全面的过程评价方法,不利于学生综合能力提升,无法及时暴露和反馈教学过程中的问题、形成有效的闭环评价机制;与此同时,在德智体美劳全面发展的育人目标下,基于虚拟仿真的工程实践育人体系需要建立面向学生综合素养的考评环节和考评方法。

二 虚实深度融合的工程实践教学体系探索

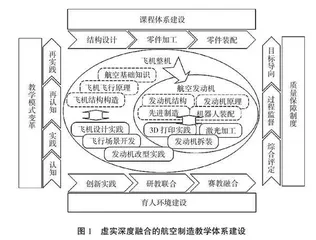

西北工业大学工程实践训练中心以航空制造发展对人才需求为导向,以培养领军人才创新实践能力为目标,通过工程实践与虚拟仿真交叉互补的方式,建设虚实深度融合航空制造工程实践教学体系,以“虚仿教学强素养、工程实践夯能力、虚实融合促创新”为主旨,从学生综合素养培养、实践能力提升、创新能力拔高三个层次开展人才培养,主要建设内容包括课程体系、育人环境、教学模式、质量保障四个方面,如图1所示。

(一) “制造全环节、点面双结合、虚实互促进”的课程体系

结合飞机制造流程,从结构设计、零件加工、部件装配三个环节规划多门次模块化课程,进而形成面向航空制造全环节的课程体系。在选择教学研究对象时采取点面结合的方式,首先以飞机整机为对象,通过航空基础知识、飞行原理、飞机构造等增强航空素养,在此基础上以航空发动机为例,指导学生开展发动机改型设计、零件加工以及装配实践,规划虚仿部分和实践部分在课程体系中的比例,通过虚拟仿真增强学生航空综合素养、了解先进制造技术。其次选择逆向工程、3D打印、激光加工和机器人装配等先进制造方法进行实践教学,实现虚拟仿真与工程实践的相互促进。

(二) “创新实践+学院联合+赛教融合”的育人环境

整合中心创新实践育人资源,购置虚拟仿真教学设备,形成了包括VR设备、3D打印机、激光切割机和机构创新实验台等硬件设施,以及3Dmax、Unity、DELMIA等软件在内的创新实践环境;与此同时,为应对工程实践师资理论短板的问题,利用虚拟仿真的远程教学手段,联合西工大航空宇航制造工程A+学科,聘请学院教师开展远程教学和现场实践,形成研教联合的育人环境,将高水平科研活动引入课程;针对教学内容,选择“互联网+”虚拟仿真赛道、ROBOMASTER等高水平科技竞赛,组成参赛团队,通过竞赛项目检验育人效果,构建赛教融合的育人环境。

(三) “认知-实践-再认知-再实践”的教学模式

深入研究学习及认知规律,通过“认知-实践-再认知-再实践”的教学模式提升育人效果,首先,通过虚拟仿真教学模块认知航空基础知识;其次,使用3Dmax、Unity等软件进行飞行器创新设计及飞行场景开发实践,巩固认知部分;再次,以航空发动机为代表,学习核心零部件加工、装配方法,先进制造技术基本原理,开展再认知学习;最后,对航空发动机制造过程进行再实践,开展发动机叶片、壳体3D打印、激光制孔等加工方法实践,以及发动机手工装配、机器人装配仿真实践,进一步巩固航空制造技术。

(四) “目标导向、过程考核、综合评定”的质量保障

以航空制造技术的创新实践能力培养为目标设置教学阶段任务,包括航空理论知识笔试、虚拟仿真场景开发、结构设计及其制造装配等,对各阶段学生任务的完成度和质量进行考核,形成课程主体成绩;增加过程考核在教学评价中所占比例,通过虚拟仿真软件系统对学生完成过程进行记录及评价,鼓励学生通过演讲展示、视频制作、科技报告等方式完成课程考核,并依据过程质量进行评分;最后,除了考察专业技能掌握程度以外,还对学生工程美育、劳动意愿、协作能力、表达能力和写作能力等进行考核,实现人才培养质量的全方面综合性保障。