新工科背景下地质类专业教学质量监控机制构建

作者: 李丹 赵存良 吴复柱 王金喜 边凯 朱兆群 许云

基金项目:河北省级研究生示范课程立项建设项目“能源地质学”(KCJSX2022094);河北省高等教育教学改革研究与实践项目“新工科视域下地质类专业教学质量监控机制的构建”(2019GJJG252)、“基于行业人才需求的地质勘查类专业课程体系建设实践与探索”(2019GJJG255)、“工程教育认证视角下地质类专业教学质量评价体系的优化研究”(2021GJJG248);河北工程大学教育教学研究项目“工程教育认证背景下基于‘2+2’课程组的资源勘查工程专业实践能力培养模式构建”(ZX2017007)、“工程教育认证框架下地质类专业实验教学体系建设”(ZX2017009)

第一作者简介:李丹(1983-),男,汉族,河北石家庄人,博士,副教授。研究方向为非常规油气地质。

*通信作者:赵存良(1982-),男,汉族,山东聊城人,博士,教授。研究方向为地球化学。

DOI:10.19980/j.CN23-1593/G4.2024.06.003

摘 要:教学质量监控机制是新工科时代高等教育高质量发展的根本保障。该文依托河北工程大学地质类专业建设实践,基于新工科建设对于教学质量监控机制的要求,依据戴明环原理及层次分析思想,结合工程教育专业认证的三大理念:以学生为中心(SC)、以产出为导向(OBE)、持续改进(CQI),构建教学前-教学中-教学后3阶段、课程-毕业要求-培养目标3层面、校方-行业企业方-第三方机构3主体组成的闭合循环的地质类专业“333”教学质量监控机制,有效保障地质类专业教学质量的持续提升。研究成果可为地方高校同类专业的教学质量监控机制的构建与完善提供一定的依据。

关键词:新工科;专业认证理念;地质类专业;教学质量监控;专业建设

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)06-0011-04

Abstract: Teaching quality monitoring mechanism is the fundamental guarantee for the high-quality development of higher education in the new engineering era. Based on the construction practice of geology major in Hebei University of Engineering, based on the requirements of new engineering construction for teaching quality monitoring mechanism, according to PDCA principle and analytic hierarchy process, combined with the three concepts of engineering education professional certification SC, OBE and CQI, this paper constructs the "three-three-three" teaching quality monitoring mechanism of geology majors, which consists of three stages before teaching, during teaching and after teaching, three levels of curriculum, graduation requirements and training objectives, and three levels of school authorities, industry, enterprises and third-party institutions, and has effectively guaranteed the continuous improvement of the teaching quality of geology majors. The research results can provide some basis for the construction and improvement of the teaching quality monitoring mechanism of similar majors in local universities.

Keywords: emerging engineering; professional certification concept; geological specialty; teaching quality monitoring; specialty construction

我国拥有世界上规模最大的工程教育,工科在校生约占高等教育在校生规模的1/3,工程教育的质量很大程度上决定了我国高等教育的整体质量。2017年,教育部正式推出新工科计划。新工科时代,高等教育要发展,核心任务就在于提高质量,而教学质量监控机制是高等教育发展的根本保障[1-2]。

高校教学质量监控体系可分为政府主导、社会主导、政府和高校联合主导3个类型。美国是社会主导监控模式的代表,而我国以政府主导监控模式为主[3]。通过对比中美两国高校的教学质量监控机制,可见美国高校教学质量监控体系对我们的启示主要有:①重视学生评价在教学质量监控中的核心地位;②注重高校的自我监控与外部评估的有效结合;③强化高校教学质量监控体系的专业性;④推进高校教学质量监控体系与国际接轨[4]。依据相关文献和各高校发布的“年度本科教学质量报告”,可见地方高校在教学质量监控体系方面存在的主要问题包括质量监控机制停留在流程管理而缺乏内涵与实效,未能体现“以学生为中心”“以产出为导向”的理念;质量监控信息利用不够,缺乏数据分析、反馈;对于行业企业和第三方机构参与的教学评价相对较少等[5-7]。

本文针对以上形势及存在的问题,面向新工科建设的要求,考虑地质类专业特色,结合地方高校在相关方面存在的主要问题,依据PDCA循环原理及层次分析思想,结合SC、OBE及CQI三大理念,构建了3阶段(教学前、教学中、教学后)、3层面(培养目标、毕业要求、课程)、3主体(校方、行业企业方、第三方机构)组成的地质类专业(资源勘查工程、勘查技术与工程及地质工程)教学质量监控机制,并将评价结果及时反馈,构成闭合循环、动态运行的教学质量监控机制,为教学质量的持续提升提供了保障。

一 教学前质量监控机制

教学前质量监控机制主要包括有行业企业专家参与的课程体系设置和评价修订机制、课程(教学环节)教学大纲的制定和审查机制、开学初教学检查制度等等,建立各主要教学环节明确的质量要求,并将评价结果及时反馈形成闭合循环、持续改进。

(一) 有行业企业专家参与的课程体系设置和评价修订机制

依据“以产出为导向”的理念,课程体系是支持毕业要求达成的关键。建立了地质类专业课程体系设置评价机制,组织实施者为学院教学指导委员会,责任人为教学院长和各专业负责人。地质类专业课程体系的评价周期为每年一次,系统修订周期为每4年一次(与地质类专业培养方案的系统修订周期一致)。

在此过程中注重发挥地质行业企业专家的作用,征求相关专家的评价意见。评价依据包括行业企业专家意见、学院教学委员会成员及教师代表意见、工程教育专业认证要求、专业人才培养目标和毕业要求等。

河北工程大学地质类专业制定了符合工程教育专业认证标准的数学与自然科学类课程、工程基础类课程、专业基础类课程与专业类课程,设置了完善的工程实践与毕业设计(论文)体系及人文社会科学类通识教育课程。在课程体系制定过程中,基于“以产出为导向”理念进行总体设计,同时综合考虑各门课程的先后逻辑关系及地质类专业特色,制定了有效支撑毕业要求、富有专业特色的课程体系。

在2021版地质类专业培养方案及课程体系的修订过程中,重点加强了行业企业专家对课程体系设置的参与程度。在课程设置、评价、修订的过程中,行业企业专家发挥了相当大的作用,主要包括提出专业人才需求、对毕业生知识结构的要求,进而对课程体系提出修订意见,如增加了紧贴企业发展需求、行业发展前沿的“地热资源开发与利用”等课程。

(二) 课程(教学环节)教学大纲的制定和审查机制

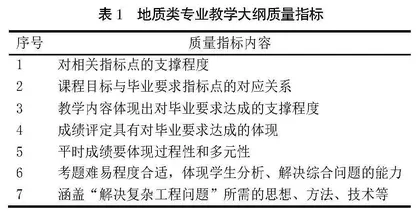

基于工程教育专业认证的OBE理念,地质类专业教学大纲是在培养方案的基础上制定而成的。教学大纲的质量标准由教学指导委员会组织制定,与行业企业专家进行充分探讨,确定了教学大纲质量指标,包含对相关指标点的支撑程度、课程目标与毕业要求指标点的对应关系及教学内容体现出对毕业要求达成的支撑程度等(表1)。

表1 地质类专业教学大纲质量指标

同时,建立了地质类专业课程教学大纲审查机制,实行“教师自查、互查-系负责人审查-院学术委员会抽查”的课程教学大纲三级审查机制,其评价及系统修订周期与课程体系同步。

(三) 开学初教学检查制度

构建了地质类专业开学初教学检查制度。即每学期开学初由学院院长、书记、系主任、教学督导员和教学秘书组成教学制度检查小组,检查第一周的课堂教学情况。

基于工程教育专业认证SC、OBE及CQI理念,检查小组课下随访学生,就学习效果与学生展开交流。最终,综合各个方面的检查结果,以书面形式反馈给相关任课教师,形成闭合循环、持续改进。

二 教学中质量监控机制

教学中质量监控机制主要包括建立和完善校-院两级教学委员会和教学督导组工作制度、期中教学检查制度、毕业设计中期检查制度、处级干部和教师互评听课制度、“专业负责人-课程群负责人-任课教师”三级负责人工作制度、教学信息员听课制度和学生座谈会制度等,建立各主要教学环节明确的质量要求,并将评价结果及时反馈形成闭合循环、持续改进。

(一) 教学委员会和教学督导组工作制度

面向新工科建设要求,积极邀请行业企业专家参与教学,成立校-院两级教学指导委员会,旨在充分发挥工程行业、大型企业、科研院所和高等工程教育教学研究领域专家学者对专业教学的指导、咨询、评估等作用,推动本科工程教育教学深化改革,提升工程教育教学的有效性和针对性,使专业发展更好地适应经济社会发展需求。同时,成立了校-院两级教学督导组。校-院两级教学委员会和教学督导组定期召开会议,讨论专业教学质量提升过程中面临的重大问题,保障教学质量的持续提升。

(二) 期中教学检查制度及毕业设计中期检查制度

1 期中教学检查制度

基于CQI理念,每学期组织一次期中教学检查工作。期中教学检查由教务处负责具体实施,一般安排在每学期期中。首先,学院利用1~2周时间对本单位教学情况进行自查,形成持续改进意见交到教务处;之后教务处派教学督导组深入教学一线进行检查。督导组将检查结果以书面形式进行反馈,形成“学院-教学系-任课教师”不同层面的反馈结果,用于教学质量的持续改进。

2 毕业设计(论文)中期检查制度

首先,教学系和学院依次开展毕业设计(论文)中期自查和检查,主要围绕各环节资料的规范情况、学生表现及教师(企业导师)指导情况等开展检查,梳理存在的问题并及时反馈。随后学校教学督导组随机抽查学院中期检查工作情况,并将检查结果及时反馈给学院,形成对毕业设计环节的有效监控和持续改进。

(三) 处级干部和教师互评听课制度

建立和完善了处级干部和教师互评听课制度,处级干部每人每学年听课至少4次,其中教务处和学院(部)处级干部每人每学年听课至少8次。制度施行以来,及时发现和解决了教学中存在的问题,形成持续改进。