产教融合背景下机械制造技术基础课程教学方法研究

作者: 张培荣 杜劲 周婷婷

基金项目:齐鲁工业大学(山东省科学院)教学改革研究项目“基于‘产教融合’的《机械制造技术基础》课程教学方法研究”(2021yb35);教育部产学合作协同育人项目“基于工程实践能力和创新能力的《机械制造技术基础》虚拟仿真实验建设”(202102525016);齐鲁工业大学(山东省科学院)教学改革研究项目“基于工程实践能力和创新能力培养的《机械制造技术基础》教学案例库建设”(2020yb20)

第一作者简介:张培荣(1989-),男,汉族,山东泰安人,博士,副教授。研究方向为金属切削加工机理及表面完整性。

DOI:10.19980/j.CN23-1593/G4.2024.06.002

摘 要:在校(院)产教融合模式推动下,基于虚拟仿真、思维导图、校企合作和课程思政多重模式,深入挖掘真实工程案例(加工或装配过程)中涉及的理论知识、课程思政点,以点及面,将对应的专业知识教学内容打散重构,重新形成一套以真实工程案例为需求导向的新的教学体系。新的教学体系注重知识点的横向和纵向联系,体现综合性,有利于提高学生综合运用理论知识解决复杂工程问题的能力。今后应继续优化本案例及增加新的案例,尤其应注重案例的先进性和前沿性,使综合案例的学习成为课程学习的有力跳板。

关键词:机械制造技术基础;产教融合;教学方法;教学体系;教学内容

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)06-0006-05

Abstract: Driven by the integration of production and education in the school (academy), starting from a complete and specific machining or assembly process, in-depth discussing the professional theoretical knowledge required by the production process, and feeding it back into the teaching to arrange the corresponding professional knowledge content. The existing structure of professional knowledge is broken up, and a new teaching system oriented by the machining or assembly and introduced by engineering cases is re-formed. In addition, the new teaching system pays attention to the horizontal and vertical connections of knowledge points, reflecting the comprehensiveness, and is conducive to improving students' ability to comprehensively apply theoretical knowledge to solve complex engineering problems. In the future, we should optimize the engineering case and add new cases continuously, especially pay attention to the advance and frontier properties of the cases, so that the comprehensive case study can become a powerful springboard for course study.

Keywords: Fundamentals of Mechanical Manufacturing Technology; integration of production and education; teaching method; teaching system; teaching content

齐鲁工业大学(山东省科学院)于2017年5月由齐鲁工业大学和山东省科学院整合组建而成,是国家“产教融合”项目首批建设高校。齐鲁工业大学(山东省科学院)汇聚山东省优质科教资源,实行校院合一的管理体制,打造科教融合优势特色,是山东省新型工业科技创新及人才培养领域的重要力量。目前,随着新技术的不断涌现和产业变革的不断加快,对具备强工程实践能力、强创新能力、强团队精神和强终身学习意识等素质的复合型人才的需求更加迫切[1-2]。学部充分发挥科教融合机制优势,围绕建设国内一流、国际有影响的应用研究型大学的目标,构建了“产学研用”一体化、全链条的人才培养模式。在校(院)及学部建设推动下,课程建设理应符合“产教融合”导向,全力建设健全新的教学体系,满足新工科复合型人才培养需求。

本文以综合案例作为切入点,旨在打破传统的“旧工科”课程体系和教学内容,实现产教融合,将产业和技术的最新发展、行业对人才培养的最新要求引入教学过程,建成满足行业发展需要的教学资源,对加强学生对理论知识的系统掌握、提高学生分析解决复杂工程问题的能力及启发创新思维具有重要意义。

一 课程教学过程中存在的问题

(一) 课程特点和学情分析

机械制造技术基础是面向机械设计制造及其自动化专业本科生开设的一门专业基础课程。该门课程是将原有的金属切削原理与刀具、金属切削机床、机床夹具设计和机械制造工艺学4门课程融为一体,主要讲述金属切削的基本理论,金属切削机床、刀具和夹具的基本知识,机械制造工艺规程和装配工艺规程制定、机械加工质量的分析与控制等知识。具有教学内容与工程实践联系密切、课程知识覆盖面广、理论知识较为抽象、知识点多和综合性强等特点[3-4]。

根据培养大纲要求,机械制造技术基础课程开设时间为第五学期(即大三上学期),该阶段学生实习实践开展相对较少,无外乎是工程训练I和见习实习,而生产实习、毕业实习等其他的集中实习实践环节均在课程结束之后方才开展。因此,学生对工程案例较为陌生,导致学生在课程学习过程中感觉概念更为抽象,而将具体知识点与工程实践相结合更是难上加难。其导致的最直接的结果是学生课程学习效果不佳,课程通过率更是不足75%。因此,亟需改变课程教学模式,旨在提高学生课程学习效果和应用能力。

(二) 师资力量和教学方法

目前,该课程任课老师已基本实现博士学历全覆盖。但是,任课教师由于缺乏实践经验,普遍以灌输式讲授为主,很少结合实际案例对相关理论知识展开论述[5]。在这种传统教学模式下,培养出的学生对知识点的掌握较差,不能对知识活学活用,缺乏独立思考能力和实践能力。案例教学则是将理论与工程实践问题紧密结合,推进教学改革的重要手段[6-7]。目前已有部分任课教师相继开展课程案例库建设等教学改革尝试,但所选案例大多为生产过程中的部分环节,且不同知识点选用的案例相互独立,缺乏对学生工程素养及大局观的培养。比如常用教学案例包含数控刀具磨损检测系统的原理和应用、滚齿机结构认知和传动链分析、钻床夹具结构认知与定位误差分析、精镗活塞销孔加工误差分析和航天薄壁结构件加工质量分析与控制等,表面上覆盖课程教学的重点和难点,但实际上各案例只是单一地服务于某一教学内容,使案例库缺乏系统性和一致性。其根本原因在于多数教师在授课过程中普遍将教材目录作为授课顺序,在课程内容的基础上辅以工程案例,虽然在一定程度上加强了学生对理论知识的掌握,但难以实现对学生分析解决复杂工程问题能力、实践能力、创新能力的培养。

二 课程教学改革模式

(一) 教学内容的选择与重构

面向不同工程领域搜集整理相关工程案例,包括机械加工和机械装配两大部分。第一,机械加工就是按照一定的工艺对工件进行金属切削加工,在对工件进行金属切削加工前需要制定加工工艺规程。工件在金属切削加工过程中会产生切削力,由此出现切削变形、切削热、刀具磨损等现象和规律,这属于金属切削原理的知识范畴。对工件进行切削所用到的工具设备主要有刀具、机床、夹具等。检验经过金属切削加工后获得的零件是否合格,属于加工质量和精度控制的知识范畴。第二,切削加工后得到的合格零件需要经过装配才能成为产品,属于机械产品装配工艺制定的知识范畴。

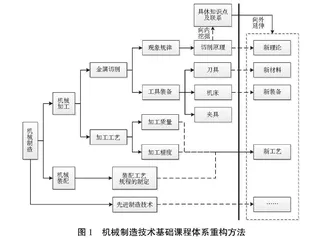

如图1所示,结合工程案例所涉及的加工工艺规程、装配工艺规程,梳理教学内容,整合基础知识内容,融入新技术、新产业相关内容,挖掘各知识点之间的显性及隐性关系,考虑其整体性和系统性,进行课程体系重构,实现知识碎片“穿糖葫芦”式整合完善。

(二) 教学方法的改革与优化

1 虚实结合

将具体工程案例建设生成虚拟仿真案例库,实现工程案例可视化,加强可操作性。一方面,通过虚拟仿真技术可以突破时间和空间的限制,学生可以创造性地去体验机械加工或装配过程,直观、形象,有利于加深学生对知识点的理解和记忆。另一方面,虚拟现实技术提供的教学演示视频可反复用于新课、复习上,通过及时演示,加强学生对知识的融会贯通,提高复习效率。

2 构建课程模块思维导图

本课程案例采用综合案例,需要注重知识点的横向和纵向联系,可涉及多个章节的知识,体现复杂性和综合性,目的在于提高学生综合运用理论知识解决复杂工程问题的能力。通过构建各课程模块的思维导图,有利于加强学生对理论知识的系统掌握、提高学生分析解决实际问题的能力及启发创新思维,从而保障综合案例式教学的顺利实施。一方面,思维导图的构建过程可以帮助学生理清楚课程知识点与工程案例的映射关系;另一方面,通过思维导图可以反向指导案例实际实施过程,分析解决实际工程问题,这对于进一步探讨产学研合作新模式,推进复合型人才培养具有重要意义。

3 校企合作

加强校企合作,以合作促教学。一方面,教师通过与企业开展相关合作,增加工程应用背景,进一步提高双师型教师比例。教师也可以从校企合作项目中提取素材,丰富教学案例。另一方面,学生通过到合作企业参观实习,实地感受金属切削加工和装配过程,加深对课程理论知识的深层次理解及应用。学生也可以利用已学的理论知识来解决企业技术问题。同时,邀请企业工程师进校开展学术讲座,开拓学生的学术视野,一举多得。

4 课程思政

挖掘提炼课程知识点所蕴含的思想价值和精神内涵,将课程教学与品德教育、社会主义核心价值观有机融合,帮助学生树立正确的人生观、价值观、世界观,培养学生的科学思维和工匠精神。通过在课程教学中引入代表我国科技发展前沿的案例和制造业领域中的关键“卡脖子”问题,使学生了解我国制造业的发展现状,以及与世界先进国家制造业发展水平之间的差距,彰显家国情怀,在教授专业知识的同时又激发学生科技报国的爱国热情和使命担当,从而培养学生成为德才兼备、全面发展的社会主义人才。

(三) 课程考核方式的改革与优化

改革课程考核标准,将案例讨论、课后拓展添加进课程考核中,探索案例讨论和课后拓展的考核方式和合理占比,使课程考核成绩能反映出学生独立思考能力和实践能力。