基于异质性因素的高校线上线下教学模式研究

作者: 谷秀兰 黄朝明 龙方

基金项目:海南大学校级教学改革课题“基于自主选择专业分流背景下‘生、校、社’一体的人才培养思路实证研究”(hdjy1973);国家级线下一流本科课程项目“《环境经济学》”(1238);海南省“线下一流课程”建设项目“《土地资源概论》”(无编号)

第一作者简介:谷秀兰(1978-),女,汉族,山东济宁人,硕士,副教授。研究方向为公共管理。

*通信作者:黄朝明(1973-),男,壮族,广西百色人,博士,教授。研究方向为自然资源管理。

DOI:10.19980/j.CN23-1593/G4.2024.06.005

摘 要:高校是高素质专业人才培养的重要平台,承担着“为党育才、为国育才”的重大历史使命,教学过程及教学模式是践行育才使命的重要环节。该文从异质性因素的角度剖析教学内容异质性、教学主体异质性、教学环境异质性和教学评价体系异质性在线上线下教学模式中的表现和影响,在实证分析的基础上提出从四个层面提高高校线上线下教学模式适宜性的策略,为提升教学效果人才培养质量提供借鉴参考。

关键词:高校;线上线下教学模式;异质性;适宜性;人才培养

中图分类号:G642.0 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)06-0019-06

Abstract: Colleges and universities are an important platform for cultivating high-quality professionals. They undertake the major historical mission of "educating talents for the Party and the country". The teaching process and teaching mode are important links in practicing the mission of educating talents. This paper analyzes the performance and influence of the heterogeneity of teaching content, teaching subject, teaching environment and teaching evaluation system in the online and offline teaching mode from the perspective of heterogeneous factors. Based on the empirical analysis, this paper proposes strategies to improve the suitability of online and offline teaching mode in colleges and universities from four levels in order to providing reference for improving the quality of talent training in teaching effect.

Keywords: colleges and universities; online and offline teaching mode; heterogeneity; suitability; talent training

习近平总书记在党的二十大报告中提出“加快建设教育强国、科技强国、人才强国,坚持为党育人、为国育才,全面提高人才自主培养质量,着力造就拔尖创新人才,聚天下英才而用之”。体现了党中央对于教育发展和人才培养的重视。高校作为高素质人才培养的重要平台,理应主动担负起时代赋予的“为党为国育才”历史使命,科学开展教学活动是履行这一使命的重要环节,而教学活动中所采取的教学模式是影响教学活动实施效果和人才培养成效的关键要素。为了提高高校专业人才培养成效,教育部实施了一系列的教学改革措施,经济社会发展和信息技术进步也为多元教学模式的实践提供了各项保障,对比分析不同教学模式在不同教学情境下的适宜性,对于高校构建科学可持续的教学模式新框架具有现实参考价值。

一 高校线上线下教学模式发展情况

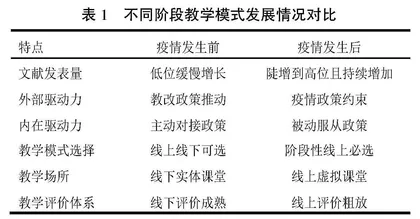

2020年初新冠感染疫情暴发以前,国内高校教学模式主要以线下实体课堂教学为主,在中国知网数据总库中以“线上教学”为关键词搜索高等教育领域的文献,结果显示以2020年为分化节点,之前针对线上教学的文献虽有缓慢增长,但年度文献数量均在两位数徘徊,2019年仅116篇,但是在2020年文献数量陡增到1 320篇,随后2021年为1 907篇,截至2022年10月中旬的数量已经达到1 945篇。进一步梳理发现,2019年及之前的线上教学研究多是与混合式教学相关,这与2019年教育部实施的“双万”工程有关,这个阶段的线上教学研究和实践更多是政策引导、主动参与的教学改革实践活动;2020年后则是突发疫情背景下普遍性、被动性的教学模式变革,前后两个阶段驱动力不同,对于教学活动实施中的各环节具有不同的影响,见表1。

经过近几年的新常态下的高校线上线下教学模式实践[1-3],教学实施过程中呈现出新的变化,不同教学模式下的利弊在实践中得到充分体现,作为教学活动参与重要主体的一线教师在开展线上线下教学活动实践中从教学模式内涵[4-5]、线上平台运用[6-7]、线上学习效果[8-9]和线上教学质量评价[10-12]等不同的角度进行了总结,对于开展线上线下不同教学模式具有借鉴价值。但对已有的文献梳理发现,目前对于教学模式的研究主要针对教学活动中的单个环节,尚缺乏从全过程的角度系统性地剖析不同教学模式对于教学活动实施及人才培养成效的影响研究。

表1 不同阶段教学模式发展情况对比

从现实情况来看,因突发疫情影响国内多地高校学生无法线下返校,以某大学二级学院为例,秋季学期涉及82门课程,在管理部门供选择的雨课堂、超星学习通、智慧树等不同教学平台所涉及课程数量分别为60、18、3门,另有一门课程选了供选平台外的腾讯会议,如图1所示。可以看出在教学实践中,作为线上教学重要支撑的教学平台方面即呈现出差异化的特征,承担不同课程教学任务的教师选择什么样的平台、管理部门如何开展教学监控、教学质量如何评价等都是需要深入探讨并指导教学实施过程。因此,本文开展教学活动中异质性因素对教学模式适宜性的研究,对改善教学效果和保障人才培养质量具有重要意义。

二 高校线上线下教学模式实施中的异质性影响因素分析

异质性是遗传学的概念,目前在不同学科交叉研究中被用来分析事务某些特征上存在的差异及其对研究目标的影响[13-16],可以更全面地分析涉及不同影响因子和因受者的研究结果。教学活动涉及学校、教师、学生和社会等不同主体和教学过程中的教学内容、教学实施环境,以及教学管理部门对于教学活动的评价反馈,具有事务多特征差异性表现。当前在高校普遍实施线上线下教学模式变革的过程中,传统线下教学影响因子叠加线上教学影响变量,教学模式中的异质性特征更加明显。因此从异质性的角度分析不同教学模式实施过程中的特征差异性可以更好地了解教学活动过程,本文结合系统性教学实施从教学内容、教学环境、教学主体、教学评价四个因素分析对教学模式适宜性选择的异质性影响进行关联分析,如图2所示。

(一) 教学内容异质性

根据教育部统计,2020年高校本科共包括13个学科门类、703个专业,不同专业课程在教学内容上有明显差异性,以大学数学和外国古代建筑史纲为例,如图3和图4所示。大学数学具有典型的抽象性、逻辑性和应用型的特点[17],教学过程中需要从定义、性质、定理进行演算和推理,公式的变化形式多样化、参数的多元性等是其在教学内容上的特点。外国古代建筑史纲教学内容涵盖国外建筑学及其发展中的史学知识,同时兼有自然地理、建筑材料等,具有典型的交叉学科的特点。前者需要较多的操作演算推理过程,后者则需要图文融合的表达方式,两门课程在开展线下教学时可以灵活地结合板书、多媒体等方式分步式完成教学内容讲解;线上教学由于远程性、操作手段受限性等因素影响就需要更加细化教学内容并选择恰当的教学内容表现手段来保证知识传递得准确畅通和教学节奏的持续性。

图1 某“双一流”大学二级学院2022—2023学年秋季学期线上教学平台建设情况

(二) 教学主体异质性

教学活动主体具有狭义和广义两种构成,从狭义上来说主要涉及教学过程中的具体主体,即教师和学生;广义上来说则还包括教学活动管理主体、教学平台技术支撑主体等,不同主体由于其关注点不同,表现为不同的异质性特征。线下教学模式所涉及的教学主体主要是狭义主体中的教师和学生,以及负责管理的教学部门,而线上教学模式中则在此基础上增加了线上教学平台的支持主体,不同主体的异质性表现会影响到线上线下教学模式的选择,如图5所示。

狭义层面上的两个主体是教学活动的直接参与者,对于教学模式最为敏感。线下教学模式已经积累了丰富的传统线下教学手段,板书教学+多媒体辅助的教学方式可以满足教学需要,且对教师和学生两个主体的异质性表现友好,教学效果更容易实现。而线上教学模式相对来说更容易受到主体异质性影响,如年龄的异质性影响。教育部2020年教育统计数据显示,全国普通高校专任教师中45岁以上年龄段占比为32.74%,该年龄段教师在求学、教学过程中对信息技术的接触和熟悉程度要弱于年轻教师,通常表现为平台处理能力不足、教学内容表达方式不适应的问题。教务部门对线下教学模式管理较为熟悉,管理过程可视化、可量化,但对线上教学模式则还没有做好精细化管理应对措施,表现为教学平台管理、教学过程监控和教学效果评价的制度构建与现行的教学模式不能完全适应。

(三) 教学环境异质性

此处的教学环境特指在教学实施过程中影响教学的软硬件条件,包括教学规模、教学设备、周边环境和主体间亲近性等。线下教学模式通常以实体教室及内外环境条件,包括教室内教学设备、课桌椅的摆放、内部空间状况等。近年来在高校不断完善教学条件的背景下,线下教学条件得到明显改善,智慧教室建设、立体多元化的教室空间打造[20]等为教学活动的有效实施提供了充分条件,教师可以结合教学内容设置需要选择适合的教学环境,确保不同教学设计的顺利开展。线上教学模式对应的教学环境分两种,一种是“双万”工程推动下的主动性线上教学模式,一种是疫情背景下被动的线上教学模式,两者在实施过程中表现为明显的教学环境差异性。政策主导下开展线上一流课程或线上线下一流课程建设重点是有“建”的过程,会充分考虑课程已有积累、教学团队配备、线上教学适用性、线下环节的必要补充、准备充分度和学生的适应时间等方面的条件,因此可以实现教学效果得到明显改善的建设目标。疫情背景下的线上教学通常是在疫情突发状况下的应急措施,无论是教师还是学生都会存在教学硬件条件跟不上、网络信号不通畅、周边环境嘈杂的问题,如发生在学期初则还会出现学生无法获得教材的情况。差异化的教学环境会导致线上教学在“时效”上的失控:学生无法实时管控、教学互动存在时差、教学活动突然断网,突发疫情下的准备不充分性叠加教学实施中的意外状况会极大影响到教学效果,充分体现了教学实施中环境异质性的影响。

(四) 教学评价体系异质性

教学评价作为衡量教师教学活动和学生学习效果的量化指标[20]有效地促进了教学活动的良性循环。目前国内对于线下教学互动的教学评价较为成熟,因为线下教学活动的可控性,对于前、中、后不同阶段的评价指标均可以做具体量化,且因教学互动实施中其他异质性因素的影响也同样可控,因此可以确保评价结果的公平性和可回溯性。但是线上教学模式中异质性影响因素较多,消除此类影响的成本较高,操作难度较大,很难进行规模化的实践,从而需要构建适应线上教学模式的科学的评价体系。海南省教育厅2017年印发的《海南省高校课程共享联盟共享课程建设质量标准及管理办法(试行)》针对混合式教学模式的课程制定了包括学生满意度评价、学习过程数据评价、专家评价三个方面,见表2。在具体评价实践中,面临着课程建设内容的合理性如何量化、不同规模教学班的学生满意度评价结果的如何平差、学习过程数据的细化跟踪、不同类型课程时的专家评价标准异质性等问题,在一定程度上影响到评价结果的认可度。