基于行企校协同育人的无人机应用技术专业人才培养模式研究

作者: 岳鹍 易艳明 高月辉

基金项目:教育部第二批国家级职业教育教师教学创新团队课题研究项目“无人机应用技术专业(群)基于现代学徒制的人才培养方案设计与实践研究”(ZI2021030102);天津市教委天津市职业学校“十四五”教育教学改革研究项目重点课题“面向无人机全产业链的多元主体跨企业培训中心的建设实践”(2021039)

第一作者简介:岳鹍(1981-),男,汉族,陕西汉中人,硕士,教授,智能工程学院院长。研究方向为高等职业教育,教育信息化。

DOI:10.19980/j.CN23-1593/G4.2024.06.037

摘 要:针对无人机技术高速迭代、专业融合度强及创新要求高的行业特征,为解决高职无人机应用技术专业培养目标与规格更新不及时,难以支持产业链的纵深发展的问题,构建行企校多元主体办学的格局,积极探索现代学徒制试点,发挥协同育人功效,从专业布局、培养体系、课程设置、课堂教学、教学资源和师资队伍等方面进行全面系统改革,分级分类培养会装、会飞、能应用和能创新的“两会两能”的全产业链高质量复合型技术技能人才,助力我国无人机行业发展。

关键词:协同育人;无人机应用技术;人才培养模式;培养体系;课堂教学

中图分类号:C961 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)06-0158-04

Abstract: In view of the industry characteristics of high-speed iteration of UAV technology, strong professional integration and high requirements for innovation, in order to solve the problems that the training objectives and specifications of UAV application technology major in higher vocational colleges are not updated in time and it is difficult to support the in-depth development of the industrial chain, we should build a pattern of multi-disciplinary schools run by association, enterprises and colleges, actively explore the pilot of modern apprenticeship, and give play to the effect of collaborative education, from the professional layout, training system, curriculum, teaching mode. We will carry out comprehensive and systematic reforms in teaching resources, teaching staff and other aspects, and cultivate high-quality compound technical and skilled talents in the whole industry chain who can assemble, fly, apply and innovate the "two sessions and two abilities", so as to help the development of China's UAV industry.

Keywords: collaborative education; UAV; talent training mode; training system; classroom teaching

自2014年起,教育部先后开展了三批次“现代学徒制试点项目”,拟通过项目试点推动院校、企业、行业和协会等多方协同,共同探索中国特色的产教协同育人模式。通过八年来558家单位、1 000多个专业的试点,形成了一批可复制、可推广的典型案例和经验做法。但仍可以清晰地看出我国学徒制依然属于典型的“供给引导型”模式,即在双元主体育人模式中,职业院校处于主导地位,规划人才培养流程,企业处于参与地位,积极性和参与度有待进一步提高[1]。

“十四五”规划以来,我国在高端技术产业领域迅猛发展,以深圳市大疆创新科技有限公司为代表的无人机企业,推动我国无人机产业走在了世界前列,但行业所需的高素质技术技能型人才匮乏问题凸显,严重制约了企业转型升级发展。面对产业发展困境,如何充分发挥企业优势和育人主体作用,以创新型学徒制推动产业高质量发展已成为职业教育面临的新课题、新任务。

一 无人机应用技术专业人才培养的困境

(一) 专业设置单一,培养目标与规格更新不及时,难以支持产业链纵深发展

目前我国开设无人机相关专业的院校主要以高职大专院校为主,根据全国职业院校专业设置管理与公共信息服务平台的公开数据显示,截至2021年9月全国共有31个省(直辖市)的345家院校设立了无人机应用技术专业, 但2016年时设置相关专业的高职院校仅为49个。高职院校开设无人机相关专业的时间均不太长,师资基本上由自动化、应用电子相关专业教师组成[2]。

我国高职院校无人机专业因开设时间短、师资缺乏且专业性不高,再叠加无人机行业技术更新迭代速度快,仅凭借学校自身的力量,很难及时掌握行业人才需求的变化,导致目前高职院校普遍存在专业人才培养目标定位与行业需求存在明显差距,专业结构性失业问题凸显。

(二) 多学科交叉,技术更迭快,课程教学内容与资源急需更新、扩充与深化

因无人机属于典型的多学科交叉专业,从研发、制造到使用、管理及服务涉及嵌入式系统、非线性控制、无线通信、传感器技术、地理信息和图像识别等诸多领域,无人机专业课程如无人机农业植保、电力巡线和航拍测绘等,还涉及农作物学、农药学、输配电工程、图像处理和地理信息等方面知识,因此仅靠学校单一专业教师团队,很难科学合理地选取课程教学内容,更做不到对接行业先进技术发展及时更新课程教学内容,开发切实可用的教学资源。

(三) 空域管理严格,教学成本高,实训开出率低,学生实践动手能力难以提升

飞行空域申报限制、飞行计划报备流程的繁琐、无人机及其工作载荷价格不菲、锂电池的大量消耗等因素往往制约了无人机实训的开展,严重制约了专业人才培养质量。由于实训存在设备和人身安全风险等,实训开出率不足,导致学生实战性经验不足,无人机现场作业需遵守的安全规范等基本职业素养培养不到位。

(四) 校企联合育人的系统性、衔接性与科学性不够,高质量育人效果不明显

多年来,我国大多数学徒制试点依然属于“供给引导型”模式,即在双育人中,职业院校承担了更多的教学任务与责任,属于院校主导,企业参与,始终没能跳出“学校热、企业冷”的尴尬局面;即使开展校企合作育人,因实施层面的随意性与模糊性,使得进入企业的学生常常也沦为企业廉价劳动力或无所事事、碌碌无为,与“培养高质量技术技能人才”的目标相去甚远[3]。

二 基于现代学徒制的“一链六维”育人模式构建

“一链六维”育人模式是指围绕无人机设计、生产制造、行业应用的全产业链的人才需求,从无人机应用技术专业的专业布局、培养体系、课程设置、课堂教学、资源开发和师资培养六个维度,构建企业和院校全程协同,人才标准化培养和个性化培养有机融合的学徒制育人模式[4]。

(一) 专业布局层面:对接“无人机+”行业新发展,构建全产业链专业育人体系

学院依托中国航空运输协会,联合无人机研发设计、整机制造、飞手培训师摇篮、航拍测绘、农业植保和电力巡线等方向的6家行业领军企业,结成“无人机领域行企校一体化育人联盟”,精准对接无人机产业链及合作企业的用人需求,重新布局了无人机专业育人体系,即针对无人机产业的研发设计和零部件制造开设本科层次的飞行器制造工程专业,无人机应用技术专业的专科层面针对整机组装调试开设无人机装调维修方向;针对无人机在行业的四大典型应用,分别细分为航拍、航测、农业植保和电力巡线四大方向。

行企校从无人机专业细分领域设置、校企交替培养、课程实施安排、软硬件教学资源配置及师资综合素养提升等方面进行全面系统改革,分级分类培养会装、会飞、能应用和能创新的“两会两能”全产业链高质量复合型技术技能人才。

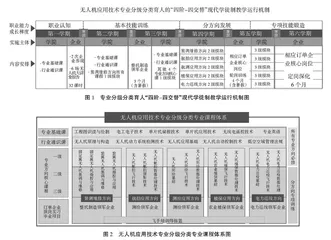

(二) 培养体系层面:构建“四阶-四交替”现代学徒制,分级分类精准化育人

为实现高素质复合型技术技能人才培养目标,校企按照职业能力成长规律理论,将无人机工匠培养路径划分为四大发展阶段,即职业认知、基本能力训练、分方向训练和专项技能锻造,围绕这一发展路径采用现代学徒制人才培养模式,安排学生在校企有规律、有节奏地交替学习(图1)。

第一学年在学校“无人机大讲堂”倾听6场来自订单企业高管、行业专家、技能大师等精彩专题讲座,走进无人机整机制造行业领军企业和飞手培训师摇篮,在现场体验中建立职业认知;第二学期末至第三学期初连续在本地无人机整机制造行业领军企业进行为期3个月的无人机整机装调能力集中训练,第四学期末至第五学期中期前学生分专业方向进入自己所属的订单企业,用4个月时间在企业师傅的训导下完成相应课程模块2级能力的培养,随后返校完成相应专业方向3级模块的理论学习,以及毕业项目选题、选双导师、定岗位,第六学期再次进入订单企业在岗位完成3级模块相应内容的学习和毕业项目,最后4周返校完成答辩和毕业事宜。

(三) 课程设置层面:开发“通基础+分类进阶”课程体系,合作实施课程模块

针对无人机行业体现出的技术高速迭代、专业融合度强及创新要求高的行业特征,育人联盟提出了“两会两能”复合型技术技能人才培养的定位,即制定“宽基础+有所专”的人才培养规格,各专业方向学生都必须了解整个无人机产业发展,具备1款固定翼和1款旋翼无人机的装调与维修能力,能够操控相应的无人机执行基本的航拍、航测、农业植保和电力巡线任务,在此基础上每个学生再根据自身的专长或企业的需要,选择一个领域进行更加深入系统的学习。

根据人才培养目标,育人联盟经过反复研讨,为专科层次的五大专业方向均设置了3~4门支撑性专业核心课程,每门课程均划分为三级职业能力成长梯度,描述了各级能力的标志性工作任务,提炼了检验其能力发展水平的典型产品/任务及质量要求,构建教育链对接产业链的复合型高质量无人机工匠分级分类专业课程体系,以实现多层次、多方向无人机技术技能人才的系统化和精准化培养(图2)。

(四) 课堂教学层面:搭建项目教学框架,实施“1-2-3-4-5”的行动导向教学策略

对于专业所有的技术核心课程,教学团队根据国家专业教学标准和专业实训教学条件建设标准等,对接相关岗位职业标准与能力要求、融合1+X无人机组装与调试职业技能等级书技能标准,开发了基于企业真正工作任务与产品的项目教学模块。对于每个教学项目的实施,教学团队设计实施“一主线、二空间、三融入、四任务、五步法”的教学策略。

“一主线”即以真实应用为项目载体,增强教学内容的实用性;“二空间”是指在实训中心和教学资源库在线课程平台交替展开教学,打破传统实训教学的局限性;“三融入”是在内容上融入双岗位职业标准,融合两个证书标准,融入爱国、工匠精神、创新开拓等思政元素,充分发挥了课堂引领社会主义核心价值观的基本功能;“四任务”即项目围绕机身、动力、控制与载荷装调四大真实工作任务,每个任务4学时集中实训;“五步法”是指每个任务均基于“导-析-装-调-评”五步的线上线下混合教学,实现了学生在真实工作过程中,反复扎实淬炼技能效果。