“一带一路”倡议下留学生基础工程学课程思政教学研究

作者: 徐令宇 袁振华 马强 高洪梅

摘 要:随着中国“一带一路”建设的持续推进,对外交流逐渐增多,来华留学生数量显著增加。留学生缺乏对土木交通类专业相关的中国历史文化、精神传承方面的认知,且留学生采用的教材大多为国外教材,故在课程结束后关于“中国元素”的体验感和获得感不足。因此,有必要在留学生专业课程中融入思政元素,通过思政案例让学生以沉浸式方式学习,更好激发留学生学习热情、促进专业知识掌握,服务于课程目标,同时也能够增强留学生知华、友华、爱华情怀。考虑到基础工程学是土木交通类专业重要的专业基础课程,有必要探索来华留学生基础工程学课程思政及构建课程思政体系。结合南京工业大学留学生基础工程学教学经历,通过搜集课典型案例,挖掘出历史文化、大国工匠、工程规范、人类未来和科学探索等方面的课程思政元素。将课程思政元素与基础工程学中典型基础形式及地基处理方法介绍有机融合,构建该课程思政体系。最后,在留学生基础工程学课程思政持续改进方面提出几点建议。

关键词:课程思政;“一带一路”;基础工程学;留学生;持续改进

中图分类号:G641 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)07-0009-04

Abstract: With the continuous advancement of the Belt and Road Initiative of China, foreign exchanges have gradually increased, and the number of international students has increased significantly in China. International students are not familiar with Chinese history, culture, and spiritual inheritance related to civil engineering andtransportation engineering. Moreover, most of the textbooks used by international students are from abroad. Therefore, the sense of experience and acquisition of "Chinese elements" is insufficient after the subject is completed. Therefore, it is necessary to integrate ideological and political elements with professional subjects for international students. International students can learn in an immersive way by studying ideological and political cases, which can better simulate the enthusiasm of foreign students for learning and promote the mastery of professional knowledge. This can also help international studentsto complete the subject objectives at the same time and to enhance the feelings of foreign students on the aspect of knowing China, being friendly to China, and loving China. Considering that Foundation Engineering is an important professional basic subject of civil engineering and transportation engineering, it is necessary to explore the ideology and politics of the subject for international students and to build the ideological and political system of the subject. Following the author's teaching experience in Foundation Engineering for foreign students at Nanjing Tech University, typical cases were collected to excavate the ideological and political elements of the subject in terms of history and culture, great country craftsmen, engineering specifications, human future, and scientific exploration. The ideological and political elements of the subject are organically integrated with the introduction of typical foundation type and foundation treatment methods, severing for the construction of the ideological and political system of the subject. Finally, some suggestions are put forward on the ideological and political continuous improvement of Foundation Engineering for foreign students.

Keywords: curriculum ideological and political education; "Belt and Road initiative"; Foundation Engineering; international students; continuous improvement

随着中国开放水平持续提高,特别是在“一带一路”倡议引领下,推动了中国与沿线国家在教育领域的合作交流。目前,“一带一路”沿线国家的许多高校与中国高校签订了双边合作协议,为了推动合作交流,中国政府部门设立了“一带一路”专项奖学金,吸引了沿线许多国家的学生[1]。另一方面,“一带一路”倡议使沿线国家的基础设施建设达到高潮[2],同时对土木工程专业相关技术人员的需求量增加,因此,培养具有扎实的土木工程专业素养的留学生也会推动“一带一路”倡议发展、惠及各国人民。

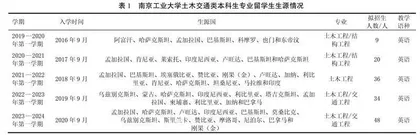

作者通过对近些年留学生基础工程学的教学实践发现,留学生缺乏对土木工程专业相关的中国历史文化、精神传承方面的认知,且留学生采用的教材大多为国外教材,课程结束后关于“中国元素”的体验感和获得感不足。因此,有必要在留学生专业课程中融入思政元素,通过思政案例让学生以沉浸式方式学习,更好激发留学生学习热情,促进其掌握专业知识,服务于课程目标,同时也能够增强留学生知华、友华、爱华情怀。2018年教育部发布了《来华留学生高等教育质量规范(试行)》,明确提出要推进中外学生教学、管理和服务的趋同化,开展留学生思想政治教育是一个有效手段。刘云龙等[3]探索了将辩证唯物思维、匠人精神、专业自豪感和科技创新等思政元素融入英文土力学课程。表1给出了南京工业大学土木交通类本科生专业留学生生源情况。可以看出,拟招生人数呈现逐年增加的趋势,且大部分来自“一带一路”沿线国家。考虑到基础工程学是土木交通类专业重要专业基础课程,有必要探索“一带一路”背景下来华留学生基础工程学课程思政及构建课程思政体系。

本文结合作者在南京工业大学留学生基础工程学教学经历,通过课典型案例挖掘课程思政元素。将课程思政元素与基础工程学中典型基础形式及地基处理方法介绍有机融合,构建该课程思政体系。最后,在留学生基础工程学课程思政持续改进方面提出几点建议。

一 留学生基础工程学课程思政构建思路

浅基础、连续基础、深基础和地基处理是基础工程学四大核心内容。浅基础包括无筋扩展基础和钢筋混凝土扩展基础。连续基础主要有条形基础、筏板基础、箱形基础。深基础应用领域广,一般包括桩基础、沉井基础等。而不同工程背景下的桩基础其所承担的主要荷载受力方向也不尽相同,例如建筑桩基主要承担竖向荷载,而在边坡工程中抗滑桩、基坑工程及海上工程中桩基主要承受水平荷载。地基处理内容丰富,在工程实践中形成了多种方法,包括强夯法、置换法、排水固结法、注浆加固法和复合基础等。本文围绕上述四大核心内容,通过搜集典型工程案例,尝试挖掘工程案例在历史文化、大国工匠、工程规范、人类未来和科学探索等方面的思政元素。图1给出了围绕基础工程学内容的课程思政体系架构,包括课程思政基础、目标、路径及元素。

二 留学生基础工程学典型课程思政案例及其运用

表2给出了典型思政案例与其对应各章节知识点内容。下面将如何在课堂上运用思政案例进行简要介绍。重点在教学设计中做好思政案例与教学内容的衔接。

(一) 历史文化

本节以历史文化为主题,搜集了古代灰土基础、洛阳桥、西安灞桥等案例,引入其中的基础形式和地基处理方法,包括浅基础、连续基础、复合基础。通过案例的介绍,在介绍理论知识的同时,也能够彰显古代劳动人民的智慧,讲好中国故事,传播好中国声音。

1 古代灰土基础

灰土基础历史源远流长,考古人员发掘的故宫东城墙的某段墙基为三七夯土基础[4]。在现代,灰土基础仍然应用广泛,是一种经济且实用的地基加固方法。灰土基础属于天然地基基础,在灰土地基形成过程中常伴有夯打,保证地基的密实度,形成了夯土地基[5],可以进一步引出现代地基处理技术中的强夯法和强夯置换法。

2 洛阳桥筏形基础

洛阳桥是在宋朝时修建的一座桥梁,洛阳桥基础是采用大石块建成一条宽20多米、长约1 000米的水下石堤[6]。这种基础是世界上最早的筏形基础,是现代筏形基础思想的起源,这种技术直到19世纪欧洲人才开始使用。通过该案例引入连续基础中的筏形基础,开展条形基础、十字交叉基础、筏形基础等连续性基础教学。

3 西安灞桥木桩基础

西安灞桥跨越灞河水道,是中国古代十大名桥之一。历史上,灞桥经历过多次重建,在隋代灞桥的遗址中发现,其石板基础下垫有一层方木,方木垫层下打满了木桩,用于加固地基,形成了复合地基。通过该案例引出柔性材料和散体材料增强体复合地基承载力特征值及沉降计算。

(二) 大国工匠

本节以大国工匠为主题,搜集具有世界影响力的桥梁工程,介绍沉井基础及群桩基础的应用,同时传递在建桥过程,中国劳动人民展现出的艰苦奋斗、实干兴邦的大国工匠精神。

1 南京长江大桥沉井基础

南京长江大桥桥墩采用了几种不同类型的基础形式,其中有一种基础形式为沉井基础[7]。通过该案例可引出沉井基础设计和计算。

2 港珠澳大桥群桩基础

港珠澳大桥桥梁基础采用了群桩基础,由此引出竖向荷载下单桩基础和群桩基础受力形状,重点介绍单桩和群桩在竖向荷载下的工作性状,以及桩基承载力确定方法和沉降计算方法。

(三) 工程规范

工程规范是以理论为指导,并在长期工程实践的经验总结和智慧的结晶。通过坦赞铁路和雅万高铁两个不同年代的援外项目进行对比,介绍中国规范从“无”到“有”,乃至走向世界的心路历程,强调规范在工程建设中的重要性。建议在教学过程中融合一些中国规范公式的运用,特别涉及基础设计、承载力确定、沉降计算等方面,通过例题加深和巩固浅基础、筏板基础、桩基础和地基处理方面规范中公式的运用。主要设计规范包括GB 50007—2011《建筑地基基础设计规范》、JGJ94—2008《建筑桩基技术规范》、JTG 3363—2019《公路桥涵地基与基础设计规范》、JGJ120—2012《建筑基坑支护技术规程》和JGJ79—2012《建筑地基处理技术规范》。