“二维铁电场效应管的研究”在大学物理开放实验课程中的实践

作者: 周双 普勇

摘 要:该文以“二维铁电场效应管的研究”为课题展开一期开放式物理实验教学的实践,在大学物理实验中引入科学前沿课题,旨在加深学生对大学物理相关专业知识的理解,培养大学生的创新能力和科研素养。课程主要内容是指导学生分工合作进行文献调研、分析总结、二维器件设计、实验制备和测量等环节,定期以组会报告的形式进行答辩和讨论。经过一学期系统的科研训练,学生了解当下信息时代数据存储的基本单元结构和工作原理,其外文文献阅读能力、科研软件的使用技能、表达能力、动手能力和创新能力也都得到良好的锻炼和提升。

关键词:大学物理;开放物理实验教学;科研训练;微纳器件;科研软件

中图分类号:G640 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)07-0013-04

Abstract: This paper reports on the implementation of an open physics experiment teaching on the topic of "Research on two-dimensional ferroelectric field effect transistors". The purpose of introducing scientific frontiers into undergraduate physics experiments is to deepen students' understanding of relevant professional knowledge in college physics and to cultivate their innovative and scientific research abilities. The main content of the course is to guide students to collaborate in literature research, analysis and summarization, two-dimensional device design, experimental preparation and measurement, and to regularly present and discuss their work in group meetings. After a semester of systematic scientific research training, students have gained an understanding of the basic unit structures and working principles of data storage in the current information age. Their foreign literature reading ability, skills in using scientific research software, expression ability, manipulative ability, and innovative ability have also been well exercised and improved.

Keywords: College Physics; open physics experiment teaching; scientific research training; micro-nano devices; scientific research software

随着当代社会的飞速发展,科技和教育都呈现出一幅日新月异的景象。大学生的物理课程不再拘泥于课本上的教学内容,而是在理论与实验教学相结合的前提下引入了不少的科学前沿和热点研究,科研导向更加明确[1]。相关实验教学的开展场所也不仅限于大学物理实验平台,而是逐渐走向充满现代科技的专业科学研究实验室。这样的转变使大学物理和相关实验教学更加具有科学性和社会性,体现出教学智能化[2-3]。本文以科研课题“二维铁电场效应管的研究”为例,介绍其在开放式教学中的实践过程,通过科创活动丰富大学生的知识储备,培养其严谨的科研精神和专业的科学素养。开放实验教学目的是充分发挥学生的自主能动性,通过实验加深对专业知识的理解,培养学生独立思考、独立分析问题和解决问题的能力。这种开放式教学模式不仅可以深化学生对大学物理专业知识的理解,还可以激发学生对实验科研的兴趣,有利于提高物理类课程的教学质量[4-5]。

在科研项目的支撑下,学生围绕“二维铁电场效应管的研究”开展了课题研究,合理分工,团结协作,在6个月的时间内完成科研课题的前期工作。该过程有利于培养学生的多项技能,其中包括如何查阅外文文献并完成课题背景调研;如何合理地制订科研计划并有效地执行;如何领导团队并做好团队分工和协作;如何分析问题解决问题;如何进行专业的学术汇报;等等。这些综合能力方面的学习对于即将走进社会或考研升学的本科生而言无疑是一次重要的锻炼。本文阐述了本期科研实践过程中学生的表现和收获。

一 课题背景及教学设计

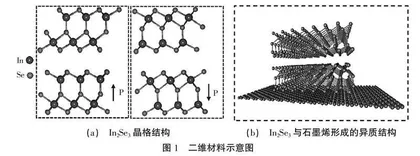

信息产业的飞速发展对高速、低能耗、高密度和非易失性存储器件的需求与日俱增。近年来,二维铁电材料的兴起为存储器件的小型化和低能耗提供了更多的可能性[6]。铁电材料的自发极化(Polarization, P)可以由较小的外加电场进行翻转,从而实现“0”和“1”的逻辑操控。因其功耗低、速度快等突出性能,基于铁电材料的场效应管被誉为最富前景的非易失性存储技术之一[7]。本期开放实验课的题目是利用二维铁电材料In2Se3(?琢相)和石墨烯(Graphene)制备铁电场效应管,并对器件性能进行初步测量分析。在本期科研实践过程中,教师带领学生进行课题调研、实验操作、数据分析,并按计划组织组会讨论,与此同时,学生分别自学常用的科研软件并完成制图和数据分析工作。根据前期工作调研,学生充分了解了该课题中目标二维铁电材料In2Se3的结构特征和物理特性,三层Se原子和两层In原子交替堆叠,由于中间层带负电荷的Se偏离中心位置而产生垂直于层面向上或者向下的铁电极化P,并且该极化在室温条件下可以通过外加电场进行上下切换,如图1(a)所示。利用铁电极化场的翻转可以改变沟道材料石墨烯的载流子浓度并形成电流开关,那么在该异质结构中,如图1(b)所示,必须要制备出干净的电学界面,实验部分将在后续介绍。

教学设计如下:科研学习小组由4名大二本科生A、B、C和D组成,为了方便管理和分工合作,科研实践内容分为6个阶段,见表1。第一阶段,合作开展文献调研和器件设计工作,详细调研自2018年以来二维铁电场效应管研究方面的文献资料,通过阅读大量文献资料来总结器件设计模型和材料性能,在此期间,组员们团结合作,及时分享调研成果,最终形成专业的学术PPT在每周组会上进行汇报讨论。第二阶段,在确定完所需材料In2Se3和石墨烯之后,组员分工进行机械剥离工作,并利用显微镜观察剥离后材料分布情况,挑选出下一步实验所需要的样品薄片。第三阶段,分成两组分别进行二维材料堆叠工作和电极相关工作。A、B组员利用二维材料转移平台将所选的二维材料薄片进行堆叠形成异质结构。与此同时,C、D同学根据材料尺寸进行电极设计,并在载有电极和异质结构的衬底上完成最后的电极接线工作,至此,成功制备出二维铁电场效应管的器件原型。第二、三阶段工作内容即为两种二维材料各自的剥离过程。第四阶段,对材料和器件的本征结构进行初步的描绘,学生分工进行科研绘图软件的学习,并合作完成材料的晶格结构图、电极图样、器件结构图和结果数据图的绘制。第五阶段,在前期器件和材料物性的基础上分工完成电学测试,并结合文献资料进行数据分析。第六阶段也是贯穿整个科研实践期间的重要内容,即整理并汇报讨论。学生定期对自己的实验结果和掌握的知识进行总结汇报,方便老师掌握学生学习情况并作出合理的调整和指导。

预期教学效果:预计整期科研实践结束后,学生可以初步了解当下海量数据的存储硬件结构和工作原理,充分掌握铁电场效应管的工作原理、制备过程、器件性能等信息,学会如何调研中外文文献资料并高效阅读外文文献,掌握用专业的表达来展现自己的所学所想,学会用创新的眼光看待世界。

二 实验内容和结果

实验内容包括器件制作和数据测量。二维铁电场效应管的详细制备过程如图2所示,先通过机械剥离方法在SiO2衬底上分别剥离In2Se3(图2(a)、图2(b))和石墨烯(图2(c))的二维薄片材料,随后将准备好的载玻片/PDMS/PVA三层结构压在附有In2Se3样品的目标衬底上,待In2Se3被成功拾取后,再利用专用的二维材料转移平台将载玻片/PDMS/PVA/In2Se3结构覆盖在带有石墨烯的目标衬底上,使得In2Se3和石墨烯形成十字交叉堆叠(图2(d)),然后将它们一起拾取并转移到带有标记的新衬底上,进一步将载玻片/PDMS拾取,此时,衬底上便仅剩余PVA/In2Se3/石墨烯,最后用去离子水溶解掉上层的PVA即可得到In2Se3/石墨烯异质结。在光学显微镜拍下目标异质结的高倍照片后,利用科研制图软件AutoCAD绘制出器件所需要的电极图样,然后通过电子束刻蚀完成器件实体电极图样制作,并用电子束蒸镀出钛和金作为电极,最终得到目标器件如图2(e)所示。

在器件制作之前,实验者已对即将使用的In2Se3晶体进行了基本的结构验证,拉曼表征结果如图3(a)所示。待器件完成后,先利用四端引线法来测量沟道材料石墨烯的I—V特性,如图3(b)所示,线性的I—V曲线是典型欧姆接触的象征,确保了二维材料表面与金属电极之间接触良好。最后进行顶栅电压调控的电流开关测试和高低电阻保持特性测量。结果如图3(c)和图3(d)所示,通过顶栅加电压对铁电材料进行极化,随着电压从+3 V到-3 V再到+3 V,石墨烯电阻从I到VI的过程中出现了电阻从低到高的来回调控,顶栅电压的方向和大小改变了二维铁电层In2Se3中的铁电极化,而极化场的大小则直接影响了石墨烯沟道中的电荷数量,从而改变其费米能级的位置,形成n型与p型导体之间的有效调控。以0电压时低电阻为基准,顶栅调控下电阻可以调高至约400%,这比同类干法转移实验结果提高了约40倍[8],该说明水分子在层间的极性作用可能有利于场效应管的电阻调控。此外,两种电阻态在顶栅电场已经撤去的条件下仍具有一定的保持特性,表现出非易失性,这与二维铁电材料本身的记忆特性有关。

三 物理知识连接和工作难点分析

从前期知识储备到后期实验制备和测量分析,学生可以从中找到许多与《大学物理》课本内容的知识连接,例如:①在二维材料的机械剥离和光学显微镜观察中,学生可以观察到不同厚度的薄片在经过薄膜干涉后所呈现的色彩不同,不同厚度的薄片被堆叠之后的透光性也不同,加深对光的干涉等效应的理解;②拉曼测试结果反映出材料中分子的不同震动模式,这一点涉及到物质结构和力学方面的知识,学生可以理解抽象的晶格震动与具体的震动模式之间的关联;③电子束蒸发制备电极的过程中,高能电子轰击金属颗粒,电子能量转换为热能,在真空条件下金属物理直接变为气态,到达二维材料表面并冷凝成膜,这一系列过程便是大学物理中热力学最基础的分子动力学;④在高能电子轰击金属颗粒时,电子枪周围所设置的磁场可以起到使电子束聚焦于指定区域,此时电子受到的洛伦兹力也属于大学物理中的磁学基础;⑤在电学测试结果和分析中学生可以直观地了解到高低电阻之间的切换,通过外加电压改变极化电场的方向,从而实现对二维材料中n型或p型载流子的调控和保持等效应,这部分内容可以加深学生对大学物理和半导体物理学基础知识的掌握。诸如此类的知识连接有助于帮助学生在实验过程中理解物理知识并合理运用,完善自身的知识结构。

本期科研训练后,老师对团队中4位队员的学习表现进行详细的分析总结。对于从未接触专业科研实验设备的大二本科生来说,该工作中的难点是器件制作。该过程工作既是基础又是关键,其步骤细节较多,学生要先学习如何正确使用实验设备、工具和化学试剂,在任何一个步骤里的粗心都可能增加团队的重复性工作量,所以需要学生付出足够的细心和耐心。材料的光学表征和电学测试部分则需要学生快速积累专业的物理知识,而器件制备和测试过程中所用到的专业实验设备、相关工作原理、测试结果等,都需要学生在短时间内掌握并且能够做结果分析。例如,在前期的文献调研过程中,团队了解到在异质结构制备过程中常用的转移方法是干法转移,目的是得到干净的物理界面[7]。但是通过重复对比实验发现,湿法转移之后的In2Se3/石墨烯铁电异质结场效应管电学性能明显更加优异。面对这种不同于传统结论的物理现象,学生们需要从一个全新的视角和高度来看待问题,用创新的思维来重新分析器件物理结构和界面性质。对学生来说,这一过程既是难点又是整期科研实践的重点,科研实践只是教学手段,核心目标是培养学生的科研素养和创造力[9]。