基于内容分析的教育测量与评价课程国内外教材对比研究

作者: 张继威 张兆远

摘 要:随着教育全球化的深入推进各国之间的教育合作与交流变得愈加紧密,此过程中各国互取所长、相辅相成。特别是教材的交流与学习成为教育领域合作的一个重要环节。中国不少出版社积极引进、翻译众多国外的精品教材为国内教师、学者和学生提供宝贵的教学资源。选择合适的教材对于提高课程质量至关重要。该文将围绕“教育测量与评价”这个主题,对比分析国内外的经典教材,旨在探寻教材之间的差异和相似之处,以期为教师提供综合应用的参考,同时也为未来编写更具创新性的教材奠定基础。最后,该文的研究方法也可以为其他学科的教材研究提供借鉴。

关键词:教育测量与评价;教材;内容分析;对比研究;全球化

中图分类号:G423 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)10-0006-05

Abstract: With the deepening advancement of educational globalization, cooperation and exchanges between countries in the field of education have become increasingly close, benefiting from mutual learning and complementing each other. In particular, the exchange and study of textbooks have become a crucial aspect of educational collaboration. Many Chinese publishers have proactively introduced and translated numerous high-quality foreign textbooks, offering valuable educational resources for domestic teachers, scholars, and students. The selection of appropriate textbooks is paramount to enhancing course quality. This paper focuses on the theme of "educational measurement and evaluation", and conducts a comparative analysis of classic textbooks from both domestic and international sources. The aim is to discern the differences and similarities between these materials, offering comprehensive references for educators and laying a foundation for the creation of more innovative textbooks in the future. Furthermore, the research methodology employed in this article can also serve as a reference for textbook research in other disciplines.

Keywords: educational measurement and assessment; textbooks; content analysis; comparative study; globalization

在当今这个数字化深入渗透到每一处角落的互联网时代,教育与数字化和全球化紧密融合正在经历一场前所未有的变革。从技术维度来审视,线上课程与MOOCs(大规模开放在线课程)的出现以及虚拟课堂、远程学习的普及,均为教育技术的全球化共享与交流提供了坚实的技术支撑。而人工智能在教育领域中的广泛应用则进一步推动了教育方法和手段的创新。同时,各国之间教学合作项目的快速增长,留学生人数的稳步上升,以及学历和学位的国际互认都极大地促进了全球教育资源和人才的流动。这些因素共同推进了教育领域全球化的深入发展,预示着一个跨文化、高效和多元的未来教育格局。

正是在这样的大背景下,教材作为教育的重要组成部分,其内容、结构和教学理念也随之发生变革。教育测量与评价作为教育领域的核心课程,相关教材在外国的表现和特色如何。基于此本文针对国内外的优秀教材进行深入的对比研究,期望能揭示不同文化和教育背景下的教材特色和创新点,以及在全球化背景下各国如何处理教育评价这一核心议题。这样的对比分析不仅有助于完善和丰富现有教材的内容和形式,更为教师提供了一种跨文化的视角,助力其在全球化的大背景下作出更加合理的教学和研究决策。此外,随着教育领域全球化的深入发展,教材的内容、结构和教学理念的对比和研究不仅具有理论意义,更在实践中有着广泛的应用价值。教材研究和改进将成为跨文化、高效和多元的未来教育格局的重要基石。

一 挑战与机遇

(一) 挑战

1 背景差异

现代社会随着全球化国际化日益深入,彼此间的了解也越来越广泛和深入,但是不同地域不同国家的文化和教育背景可能依然存在着显著差异。国内和国外的教育系统、教育哲学、教育观念、评价体系和价值观念等都可能有所不同,这些因素都可能会影响教材的内容和结构。

2 语言和翻译

翻译有时难以完美捕捉原作的深意,更不用说每位读者在阅读原著时都可能产生各自的解读。因此,即便翻译能够忠实于原文的内容,但文化、语境和教育背景的差异依然可能带来某些概念的解读偏差或误解。

3 技术的局限性

尽管机器学习和自然语言处理技术为内容分析提供了有力的辅助,但其依然存在局限性,例如可能无法充分领会文本的复杂性与深意。最终,真正的使用者和评估者还是人类。

4 评价指标的选择

确定哪些指标能够最为准确地揭示教材的质量和独特性无疑是一大挑战。面对同样的问题,不同的专家或许会因其学术背景和研究经验而有所偏好,导致他们在选择指标时的侧重点产生差异。这也意味着评价一本教材时单一的评价标准可能并不全面,需要综合多方意见才能更为深入地挖掘其内涵和价值。

(二) 机遇

1 全球化的视角

通过对比国内与国外的教材,我们不仅能够获得一个全球化的视角,更能借此一角洞察到各种文化和教育体系如何处理、解读和传授教育测量与评价这一关键主题。这种跨文化的对比分析将极大地丰富我们的认知,使我们能够多维度地去思考同一问题,并挖掘出不同教育传统和方法在实践中的独特价值和智慧。同时,这也为我们在教学或研究中采纳和融合不同的思想和方法提供了更加坚实的基础。

2 教育实践的创新

通过比较和分析我们不仅有可能发现新颖的教学方法、理论框架和实践策略,更重要的是可以从全球的丰富实践中汲取智慧和经验。将这些国际化的视角和策略引入到自己的教育体系中,不仅可以丰富教育的内涵还可以有效提升教育质量和效果。同时,这样的交流和对比也促进了教育者之间的相互学习和合作,进一步推动教育创新和进步。

3 技术的进步

随着机器学习和自然语言处理技术(Natural Language Processing,NLP)的迅猛发展,我们已经可以看到在内容分析领域的种种变革。这些尖端技术不仅为我们打开了新的研究视野,让我们得以更加深入、准确地挖掘和理解教材内容,而且在处理大规模数据时显示出前所未有的速度和效率。利用这些技术我们能够探索和发现教材中的隐含模式、关联和趋势,这些可能是传统方法难以觉察的。因此,机器学习和NLP技术不仅为教育研究带来了高效率,还为我们提供了更广泛、更深层次的认知视角。

4 促进国际合作

教材的对比研究不仅具有学术价值还有可能引起国际教育界的关注和兴趣。这为不同文化和背景的教育者提供了一个交流平台促进知识、技术和经验的共享。在这样的交流与碰撞中教育者们可以互相学习取长补短,从而共同推进教育测量与评价领域的繁荣与进步。此外,这种跨文化跨国界的合作还可能碰撞出思想的火花催生新的教育理念和方法为全球教育质量的提升夯实基础。

5 小结

总而言之,虽然基于内容分析的教育测量与评价国内外教材的对比研究面临一些挑战,但同时也带来了许多机遇,为我们提供了一个全球化的新颖的视角来看待“教育测量与评价”这一主题。

二 研究方法的创新

本文将传统内容分析与现代技术相结合进行研究,采用机器学习和NLP技术辅助内容分析。传统的内容分析主要依赖人工的方式来解读、分类和总结文本内容。随着科技的发展机器学习和NLP技术的不断进步,内容分析的方式和方法也得益于技术的进步得到了很大的拓展和深化。

(一) 传统内容分析的局限性

主观性强。传统内容分析很大程度上依赖研究者的经验和判断。同时,不同的研究者还会受到自身背景和偏好的影响。这些都有可能造成分析结果带有很强的主观性。

效率低。处理大量数据时人工分析非常耗时。通常一本教材几十万字的内容仔细阅读进行内容分析需要耗费大量时间才能完成,这无疑是低效率的。

结果一致性差。传统内容分析效率低,因此有时研究者可能会采取分工合作的方式来完成研究工作,而不同研究者的主观性又很可能得到前后意见不一致的分析结果。

(二) 现代技术的优势

高效性。可以快速分析大量的文本数据。这正好能够满足几十万字的教材内容分析的需要,极大地提高了工作效率。

客观性强。机器学习算法的决策是基于数据(包括文字、图像、语音和数字等)和预设模型的,这在很大程度上降低了主观偏见。

模式识别。能够识别教材中的复杂模式,如复杂度评估、可视化分析、比较分析、情感分析和主题建模等。

(三) 评价指标的意义

内容质量。准确性,即内容是否正确无误,没有明显的错误或遗漏;全面性,即内容是否涵盖了该领域的核心概念和关键知识点;深度,即内容是否深入,提供了足够的详细信息,以帮助学生深入理解;时效性,即内容是否是最新的,反映了领域的最新发展。

组织结构。逻辑性,即章节和内容的组织是否具有逻辑性,易于理解;连续性,即内容是否连贯,每一部分是否都有清晰的连接。

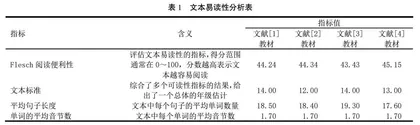

易读性和呈现方式。布局和设计,即页面设计是否清晰,图表、图片和文本是否协调;文字表述,即语言是否清晰、简洁,没有冗余;实例与案例,即是否提供了充分的实际例子来阐明概念。

互动和参与。活动和练习,即是否包含了有效的练习和活动,帮助学生实践和加深理解;反馈机制,即是否有为学生提供反馈的工具或资源,如答案解析。

文化和价值观。多样性,即内容是否反映了多种文化、背景和观点;中立性;内容是否公正、客观,避免了偏见和刻板印象。

教学支持。教学指导,即是否提供教师手册或指导资源,帮助教师更好地使用教材;资源和补充材料,即是否有在线资源、额外阅读材料、习题库等。