新农科背景下动物福祉学课程思政教学探索与实践

作者: 杜华华

摘 要:动物福祉学课程立足畜牧产业,从科学、伦理、应用、评估和保护等角度探讨如何善待农场动物,具有比较鲜明的农科特色和应用需求。通过挖掘该课程蕴含的思政元素,从动物与人类和谐共处角度,融入人文、生态、发展、创新和实践等思维方式,将课程与思政元素有机结合,传递社会主义核心价值观,注重科学思维的训练和科学伦理的教育,实现价值引领与知识传授的有机统一,为培养具有优秀德性品质、良好人文素养、深厚的“三农”情怀的新农科畜牧业人才提供支撑。

关键词:动物福利;课程思政;教学探索;畜牧业;新农科

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)10-0043-04

Abstract: The animal welfare course, which is based on the animal husbandry industry, studies how to treat farm animals well from the perspectives of science, ethics, application, assessment, and protection, which has particular agricultural characteristics and application demands. It integrates the thinking modes of humanity, ecology, development, innovation, and practice, organically combines the course with ideological and political elements, transmits socialist core values, pays attention to the training of scientific thinking and the education of scientific ethics, and realizes the organic unity by exploring the ideological and political elements contained in the course from the perspective of harmonious coexistence between animals and humans. It provides support for cultivating new agricultural animal husbandry professionals with excellent moral quality, good humanistic accomplishment and profound feelings of agriculture, rural areas and farmers.

Keywords: animal welfare; curriculum ideological and political education; teaching exploration; livestock industry; neo-agriculture education

“安吉共识——中国新农科建设宣言”明确指出,新农科教育要面向新农业、面向新农民、面向新生态,树农林教育新标,培养具有家国情怀、道德素质、解决问题能力、交叉融合能力、沟通能力、可持续发展能力等核心素养的全面发展的卓越农林人才[1]。习近平总书记在全国高校思想政治工作会议上提出,“其他各门课守好一段渠、种好责任田,使各类课程与思想政治理论课同向同行,形成协同效应”[2]。该理念与新农科人才培养的新要求相契合,可有力促进知识向价值观转换,有效提升教学效果和农林人才培养质量。

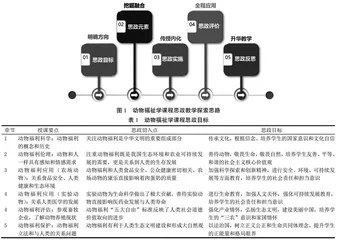

畜牧业作为新农科建设的重要领域,其健康发展是实现乡村振兴和健康中国发展战略的重要保障。动物福祉学课程立足于畜牧产业,主要针对农场动物和实验动物的福利问题,从科学、伦理、应用和保护等角度探讨如何善待动物,具有比较鲜明的农科特色和应用需求,是面向生命科学,尤其是动物科学和动物医学两个专业的特色选修课程。畜牧业是面向“三农”的应用型专业,学生虽有专业基础,但缺乏动物福利意识;虽有相当的知识储备,但缺乏实际应用水平;虽有比较强的学习能力,但缺乏家国情怀。因此,课程以“立德树人”为根本目标,发掘课程所蕴含的“思政”元素,提炼其中的“价值”基因,将课程思政教学理念融入教学各环节(图1),将德育贯穿于整个教学过程,从教学设计、课堂教学到教学评价,潜移默化地将“思政营养”输送给学生,实现专业知识与思政协同育人,这对新农科畜牧业人才培养目标的实现、全面提高人才培养质量具有重要意义。

一 立德树人视野下动物福祉学课程思政目标体系构建

坚持立德树人是建设教育强国的关键环节,更是教育工作者的神圣使命。课堂既是知识传授的舞台,更是价值引领的阵地。动物福祉学课程重新解构了动物福利学知识体系,引导学生建立知识点的衔接与呼应,形成网络式、立体式知识架构,从知识学习向能力建设、素质锻造发展,提升学生的综合能力和专业素养。课程从动物与人类和谐共处角度,融入文化、生态、发展、创新、实践等思维方式,将课程与思政元素有机结合,根据动物福祉学课程授课要点,挖掘课程所蕴含的育人元素和价值属性,并凝练成思政目标(表1),建立融合思政元素的项目资源库,运用社会热点案例解析与讨论式教学方法,细化课程每个章节的知识目标、能力目标和素养目标,完善教学大纲、教学设计和教案等,在实践教学中有形无形地进行知识、能力、素质“三位一体化”培养。通过将思政教育内容与专业教育内容有机融合,传递社会主义核心价值观,注重科学思维的训练和科学伦理的教育,培养其知农、爱农、服务“三农”的意识,这使得培养的人才不仅具备坚实的专业知识和实践能力,而且具备优秀的专业素养、高尚的道德情操、强烈的社会责任感和深厚的家国情怀,为新时代国家乡村振兴、生态文明和美丽中国建设助力。

二 核心价值观引导下动物福祉学课程思政资源挖掘

社会主义核心价值观作为主流价值共识,包含了现代社会文明成就,涵盖了国家、社会、个人等各个维度和方面,大体上都讲了一个道理,或天理或情理或法理,其倡导的价值理念具有强大的道义力量,其昭示的前进方向契合我国人民的美好愿景,对我们牢铸理想信念、坚守价值追求、聚合磅礴之力具有重大意义。动物福祉学的核心是善待动物,关爱动物。善待动物是人的自觉意识和积极行为,受伦理、道德和宗教规范的引领和制约,在本源上源于人对生命的敬畏。课程坚持德育为先、以德塑魂,让社会主义核心价值观在学生心中落地生根。在明确课程每章节的思政思维导图的基础上,增加思政育人的案例教学,通过运用典型案例,以案例的故事性为出发点,将教学内容有机融入到故事的历史背景、产生原因、发展脉络等方面,并融入思政教学,让学生在解决案例问题的过程中建立思维,帮助学生树立正确的价值观、人生观和世界观。同时,通过提问、讨论、辩论及总结等多种形式,充分调动学生的参与积极性并引导其主动思考,做到思政教育无痕化和实践化。

(一) 动物福利是中华文化的重要基因

我国是传统农牧大国,自远古时期就与自然界的各种动物有密切联系。在讲授动物福利科学章节中的动物福利历史时,适时引入善待动物的古籍文献和科学资料,不仅有助于课程知识的学习,还能提升学生学习的兴趣,提高对传统文化的认识和当前国家战略的理解。例如,《论语·述而》中主张“子钓而不纲,弋不射宿”,意思是用鱼竿钓鱼而不用渔网捕鱼,用带的箭射鸟,但不射归巢栖息的鸟。因为大网所捞过多,对于鱼类会造成伤害;飞鸟归巢,它们需要栖息繁殖。在《庄子秋水》中,庄子借海神之口劝诫人们要依照动物的天性来饲养动物,而不要采用“落马首(在马头上套笼子),穿牛鼻(用绳子穿过牛鼻子)”等不人道的做法来控制动物。孟子曰:“君子之于禽兽也,见其生,不忍见其死;闻其声,不忍食其肉。是以君子远疱厨也。”孟子认为君子对于动物要有恻隐之心,提倡关心动物、保护动物。而正是这种承载万物的情怀、博大深沉的仁心慈念,形成孟子生态伦理思想的内在动力[3]。由此可见,五千多年的中华文化一直尊重生命和推崇道德伦理,也一直呼吁人们对动物要心存善意。孔子重视仁道的思想影响深远,历朝历代统治者在以鸟兽捕猎、山林砍伐等方面都有严格规定,特别强调“斧斤以时入山林”,这与当代的可持续发展战略意识高度一致。习近平总书记也引用这句话表达了对自然要“取之以时,用之有度”的思想,强调了人与自然是一个生命共同体[4],尽量减少人向自然界的索取,保持自然界原有的面貌,使自然界的万物繁育旺盛、和谐有序,维持良好的生态循环系统。以上案例充分说明关爱动物的理念根植于中华民族优秀的传统文化中,是几千年华夏文明一脉相承的重要组成部分,这也让学生明白中华文明对动物福利发展的引领和推动作用,建立民族文化自信。

(二) 动物福利关乎人类自身福祉

动物福利与食品安全、人类健康和生态环境息息相关。动物与人类的和谐共处具有深远的文化内涵与意义。当前,农场动物的集约化养殖为人类提供了食品充足与安全保障的道路,也改变了未来的粮食供应方式。在集约化养殖过程中,动物解除了诸如饥饿、营养不良、受伤及疾病等问题,同时也出现了行为限制、情绪压力、恐惧等福利问题[5]。随着集约化养殖模式的普及,饲养规模和密度不断增加,导致了动物生存条件恶劣,身体健康恶化和心理压力增大。以猪为例[6],仔猪在无麻醉或止痛措施下经历剪牙、断尾、公猪去势等,遭受额外的痛苦和折磨;生长育肥猪生活在拥挤的空间,贫乏的环境,甚至不合理的地面设计,易引发肢体冲突和损伤;母猪被关在狭窄的限位栏里,无法走动和转身,长期处于虚弱疼痛状态,易患心血管病、呼吸性疾病、尿路感染等疾病。为了应对粗犷集约化养殖模式带来的动物疾病问题,大量兽药使用成为快速的解决方式,而长久的动物福利标准缺失所导致的最终结果就是人类肉蛋奶食品安全的缺口以及超级细菌的威胁。随着“从农场到餐桌”的产业链条不断扩张,从养殖、屠宰、加工到销售各产业环节中的动物福利问题逐渐突显。不良环境、滥饲乱喂、粗暴屠宰、长途运输等均可影响动物源性食品的安全和卫生质量。人与动物之间已经不再是非输既赢的“零和博弈”,而是“牵一发而动全身”的彼此制衡,最后达到一个动态平衡的稳态。动物健康是动物源食品安全的第一道防线,只有实现动物生理、心理健康,才能真正实现肉蛋奶产品的安全。与此同时,禽流感、口蹄疫、狂犬病等人畜共患病的爆发和流行都与动物福利标准缺失有关[7]。可以说,人类和动物已进入了“共病时代”,新冠疫情的爆发和传播也让我们感受到了“枪响之后,没有赢家”[8],动物和人类唯有和谐共处才能真正实现共赢。

三 “两性一度”目标下动物福祉学课程思政教学途径梳理

“两性一度”,即高阶性、创新性、挑战度,关注知识能力素质的有机融合,体现教学形式的先进性和互动性,要求充分重视课堂教学这一主阵地,努力营造课堂教学的热烈氛围。针对学生有接触动物的基础,但缺乏动物福利意识和福利评价能力及相关素养,学生参与积极性差等问题,本课程探索了基于翻转课堂的“知行合一、多维融合”的混合教学模式[9],关注科学热点,有思考、有观点、有态度。将学生演讲、课堂提问、小组讨论、辩论、视频播放和教师讲授等不同方式有机结合,活跃课堂气氛,使沉闷单调的课堂变为活泼互动的剧场。激发和保护学生的学习兴趣,创建活跃愉快、延伸互动、网络拓展和亲身体现的课堂。同时,进一步围绕提高课程的“两性一度”问题进行完善拓展,实现从“教”的课堂向“学”的课堂转化,打破课堂沉默状态,焕发课堂生机活力。同时,强化过程考核,改革评价标准、评价方式和评价维度,更测重综合能力和政治素养方面的考量,引入人格品质、价值取向、团队协作、集体观念和奉献精神等评价指标。

(一) “直击热点问题”提升课程“创新性”