地方优秀传统文化融入艺术院校“大思政课”教学创新路径研究

作者: 张祖华

摘 要:中华优秀传统文化是习近平文化思想的重要组成部分。要以中华优秀传统文化涵养社会主义核心价值观,把中华优秀传统文化全方位融入思想道德教育。无锡工艺职业技术学院立足特色地方优秀传统文化优势,秉承“立德树人”“文化育人”的教育理念,把地方优秀传统陶文化与思想政治教育相结合,积极探索陶文化特色“大思政课”教学新路径。依托地方优秀传统文化资源,打造“三堂融陶”育人大课堂;发挥工艺大师的育人示范作用,构建“多元主体”育人大师资;以非遗传承创新基地为支撑点,搭建“非遗资源库”育人大平台。

关键词:地方优秀传统文化;艺术院校;“大思政课”教学;陶文化;三堂融陶

中图分类号:G641 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)10-0173-04

Abstract: The finest traditional Chineseculture is an important part of Xi Jinping thought on culture. It is necessary to use finest traditional Chineseculture to cultivate core socialist values and integrate it into ideological and moral education in an all-round way. Based on the advantages of local excellent traditional culture, Wuxi Vocational Institute of Arts & Technology adheres to the educational ideas of "establishing morality and cultivating people" and "teaching students through culture", and combines fine traditional pottery culture oflocal placeswith ideological and political education, while actively exploring a new teaching path of "great ideological and political course" with the characteristics of pottery culture. We rely on the fine traditional cultural resources in local places, create the classroomsthat integrate theoretical, moral and social science, give full play to the educational demonstration role of craft masters, and construct "multiple subjects"forteaching students, so as to take the intangible heritage and innovation base as the supporting point, and build a platform of "intangible heritage resources banks" for talents.

Keywords: excellent local traditional culture; art schools; teaching of "Great Ideological and Political Courses"; ceramic culture; San Tang Rong Tao

中华优秀传统文化是习近平文化思想的重要组成部分,“以中华优秀传统文化涵养社会主义核心价值观”[1],“把中华优秀传统文化全方位融入思想道德教育”[2]。无锡工艺职业技术学院身处陶都宜兴,陶文化是宜兴独具特色的地方优秀传统文化。学校秉承“立德树人““文化育人”的教育理念,把地方优秀传统陶文化与思想政治教育相结合,积极探索陶文化特色“大思政课”模式,努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

一 中华优秀传统文化融入艺术院校“大思政课”的必要性

(一) 艺术院校立德树人的必然要求

党的二十大报告指出:“深化爱国主义、集体主义、社会主义教育,着力培养担当民族复兴大任的时代新人”[3]。思政课是立德树人关键课,而“大思政课”建设是思政课改革创新的重要一环。艺术院校承担着立德树人的使命担当,“以美育人”是艺术院校创新思政教育的现实路径。艺术院校需精准把握新时代美育工作的着力点,积极推进立德树人“以美育人”的“大思政课”建设,培养担当民族复兴大任的时代新人。

为谁培养人、怎样培养人是艺术院校教学的根本问题。毛泽东指出“文艺工作的对象是工农兵”[4]。文艺既然是为老百姓的,就需要培养受人民大众欢迎的文艺工作者。艺术院校承担着培养担当民族复兴大任的时代新人的使命,遵循艺术特点和思想政治工作规律,弘扬中华优秀传统文化,崇德尚艺“以美育人”,以大爱之心育莘莘学子,“培养合格的社会主义文艺者和接班人”[5]。

(二) 传承和创新中华优秀传统文化的必然要求

中华传统艺术是中华文明的重要组成部分,在中国式现代化的历史进程中,发挥着重要作用。艺术院校承担着中华传统艺术创造性转化和创新性发展的使命担当。艺术院校“大思政课”建设,要把“育德”与“传艺”相融,探索艺术院校“德艺并举”的“大思政课”教学新路径,从艺术美学视角探索传统文化、艺术教育和思政教育的融合发展。探索艺术思政化和思政艺术化的新路径,让优秀传统文化进课堂。引导大学生在做中学,讲好传统文化故事,发扬中华民族传统美德,弘扬传统文化艺术精髓,学生愿听乐学,增加思政课的实效性,在传承和创新中华优秀传统文化的同时,落实立德树人根本任务。

(三) 坚定文化自信的必然要求

坚定文化自信就是对中华优秀传统文化的自信。我们“要善于从五千年中华传统文化中汲取优秀的东西……真正把青少年培养成为拥有‘四个自信’的孩子”[6]。中华优秀传统文化包含了许多爱国爱民、崇尚统一、开拓创新、自强不息、厚德载物、勤劳节俭和践行诚信等优秀品质,是中华文明的智慧结晶和精华所在,是高校思政课教学的优质精神资源,对于大学生世界观、人生观、价值观的形成很大裨益。中华优秀传统文化是中华民族的精神命脉,是坚定文化自信的重要源泉,也是推进中国式现代化的必然要求。

要改造精神世界,首推文艺,文艺是铸造灵魂的工程。好的文艺如天上的太阳,照亮人们前进的航向,如春天的清风,温润心灵,给人以精神振奋。把地方优秀传统文化融入艺术院校“大思政课”建设,能够引导艺术青年学生从内心深处坚定文化自信,培养合格的社会主义文艺者和接班人,从而为中国艺术走向世界做出更大贡献。

二 地方优秀传统文化融入艺术院校“大思政课”教学的创新路径

艺术院校承担着培养合格的社会主义文艺者和接班人的重任。艺术院校要充分运用地方优秀传统文化,整合各方力量和资源,“建设‘大课堂’、搭建‘大平台’、建好‘大师资’”[7],建设富有艺术特色的“大思政课”,适应新时代立德树人的新要求。

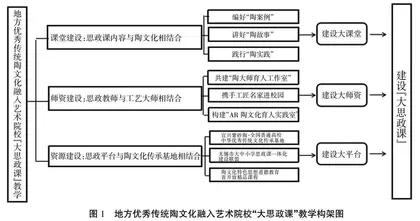

党的二十大指出,把马克思主义基本原理同中华优秀传统文化相结合。“宜兴紫砂陶是历史悠久、享誉国际的中华优秀传统文化结晶”[8],我校秉承“立德树人”“文化育人”的教育理念,把地方优秀传统陶文化与思想政治教育相结合,积极探索陶文化特色“大思政课”,在课堂建设上,将思政内容与地方传统陶文化相结合,建设“三堂融陶”思政大课堂;在师资建设上,将思政教师与艺术大师相结合,构建“多元主体”思政大师资;在平台建设上,将思政资源与中华优秀传统文化传承基地相结合,搭建“非遗资源”思政大平台。将“陶故事”“陶大师”“陶实践”融入思政课程,将陶精神、劳动精神、工匠精神融入育人体系,立德树人,德艺并修,铸魂育人,守正创新(图1)。

(一) 依托地方优秀传统文化优势,打造“三堂融陶”育人大课堂

学校发挥地域优秀传统文化优势,联动第一课堂、第二课堂和第三课堂,全方位、立体化打造“三堂融陶”育人大课堂。

作为第一课堂的思想政治理论课,将“陶故事”“陶精神”“陶实践”融入思政课程,注重培养学生的爱国主义精神、创新精神、劳动精神、工匠精神等。在课堂教学内容上,开发经典陶案例,如“杰出校友尹瘦石的爱国之情”“制壶大师顾景舟的艺德之境”“十大能工巧匠徐安碧的工匠精神”等案例。在编好“陶案例”的基础上,开展学生讲好“陶故事”的课堂实践活动,寓理于例,增强思政课的实效性。在实践拓展上,因地制宜开展“竹林里的思政课”,打造“思政课”“美育课”“劳动课”,三课合一的“竹文化+”育人品牌。学生乐做爱学,提高思政课实效性和学生获得感。

以艺术第二课堂为着力点,积极探索艺术思政化和思政艺术化的创新路径,实现活动育人。一是学校发挥校园文化的育人功能,精心开展“校园文化艺术节”“红色艺术创作”“千人千艺·礼敬百年”艺术创作活动。引导广大师生运用专业所长,将红色元素与艺术创作有机融合,师生们运用紫砂壶、陶艺、雕塑、服装、绘画和书法等艺术形式抒发热爱党、热爱祖国的真挚情怀。如教师和紫砂村民合作创作的《红军·军魂》紫砂壶,让观赏者在感受紫砂壶传统韵味的同时,更感悟到红色诗词的壮美和革命精神的崇高。二是组建传统非遗研习社,设立“妙指生花”非遗研习项目,鼓励学生推动非遗文化的活态传承和创造性转化。三是开设“陶工厂”,学校免费为学生创业购买设备和原材料,构建“陶瓷电商平台”,让学生在线上、线下销售创梦产品,把成长之路铺到学生脚下,促进学生成长成才。四是以艺术文化环境为结合点,实现环境育人。学校建设校史馆、张志安纪念馆、古龙窑等文化地标和研究高地。校园建设中注重多形式融入多样化艺术元素,白墙红瓦、东坡提梁壶、彩陶音箱、紫砂门牌等陶元素,实现艺术与科学有机结合,增强校园文化品位。

作为第三课堂的社会实践,让学生走出思政小课堂,步入社会大舞台。学校组织学生开展“传承陶文化,弘扬陶精神”暑期社会实践活动,带领学生参观陶瓷博物馆、紫砂博物馆、古龙窑等,让学生在非遗、文物中触摸地方传统文化的发展脉络和丰富内涵,体验文化魅力,增强文化自信;开展“‘陶冶生活,艺在指尖’手拉坯”“抗疫雕塑制作比赛”“文脉宜兴——寻觅宜兴陶文化起源”“振兴乡村经济紫砂导师团”公益项目等活动,让学生成为优秀传统文化的传承者、创新者,乡村经济振兴的参与者,满足人民对美好生活和精神文化需要;鼓励学生积极参加大中小学一体化思政陶实践活动,以“雕塑童年”“七彩课堂”“传承紫砂非遗,传播文化自信”等陶文化感知教育活动为载体,关爱青少年,坚定文化自信。开展田间地头“思政课”,开启田野上的党史课,推动党的创新理论深入基层。

同时,学校积极开展国际陶艺交流活动,依托“中国宜兴国际陶瓷艺术文化节”“国际陶艺教育交流学会年会”等,接待来自“一带一路”沿线国家的师生和陶艺爱好者来校参加陶艺交流和体验活动,推动陶文化对外传播。

(二) 发挥工艺大师的育人示范作用,构建“多元主体”育人大师资

建设“大思政课”需要建设“大师资”,艺术院校要着力打破思政教师与专业教师、思政教师与各类教育主体之间的藩篱,建设多元融合的“思政大师资”体系,充分发挥各方教育主体的育人作用,明确他们的育人职责,完善“思政大师资”队伍建设的激励机制与保障条件,激发各类教育主体的内生动力,推动他们有效联结、协同育人,切实形成“思政大师资”体系的强大育人合力。

一是我校充分利用思政教师与工艺大师“结对子”,共建“大师育人工作室”。思政教师负责对工艺大师的思政辅导和思政元素的挖掘。目前建有“紫砂艺术育人工作室”“艺术设计育人工作室”“中超景象时空育人工作室”“江南服饰技艺传承与创新名师育人工坊”。大师工作室是“育德+传艺”的最佳场所,大师不但承载着传承技艺的责任,还承担着立德树人的使命。艺术生个性鲜明,创作意识强,因此,大师可以通过布置融合思政元素的命题作品,创新艺术思政化育人路径。如作品《启航》以嘉兴南湖红船为创作主题,寓意中国共产党从这里启航;《逆行》讴歌中国共产党带领人民打赢疫情防控阻击战;《东方巨响》颂扬“两弹一星”精神。把思政理论寓于形象的艺术作品之中,寓理于例,能起到润物无声、事半功倍育人效果。大师的言行、示范是最好的思政教育“滴灌”技术,潜移默化,春风化雨。对于学生树立正确价值观,培养高尚情操,厚植爱国情怀,砥砺强国之志,弘扬中华优秀传统文化,起着重要作用。二是邀请陶都大地上的大师、劳模、工匠、先进人物、党政干部、企事业单位负责人加入思政课教师队伍,构建多元育人主体体系,培养合格的具有工匠精神的社会主义文艺者和接班人。