基于微宏观分析结合的绿色混凝土性能实验教学设计

作者: 封坤 潘瑾 孙克国 李福海 曾艳华 赵莉香

摘 要:以绿色隧道建设科研课题为依托,结合建筑材料中混凝土性能实验教学,分析用绿色植物(胡萝卜)萃取液作为天然生物外加剂和粉煤灰作为矿物掺合料的混凝土的力学性能及机理,对实验中采用的X-射线衍射、扫描电镜分析等新方法和思路进行总结,引入新型绿色材料并提出将宏观实验现象与微观机理分析相结合的面向学生的新型实验教学模式。该模式作为传统教学的优化和补充,可为其他课程实验教学革新提供思路,有利于激发学生的实验兴趣,培养其不仅要知其然,更要知其所以然的综合科研探究能力。

关键词:胡萝卜萃取液;粉煤灰;宏观实验;微观机理;教学革新

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)11-0037-07

Abstract: Based on the scientific research project of green tunnel construction, combined with the experimental teaching of concrete performance in construction materials, the mechanical properties and mechanism of concrete with green plant (carrot) extract as natural bio-admixture and fly ash as mineral admixture are analyzed. The new methods and ideas of X-ray diffraction and scanning electron microscope analysis used in the experiment are summarized. New green materials are introduced and a new experimental teaching mode for students is proposed, which combines macroscopic experimental phenomena with microscopic mechanism analysis. As an optimization and supplement of traditional teaching, this model can provide ideas for the innovation of experimental teaching in other courses, which is conducive to stimulating students' interest in experiments and cultivating their comprehensive scientific research inquiry ability not only to know it, but also to know why.

Keywords: carrot extract; fly ash; macroscopic experiment; microscopic mechanism; teaching innovation

近年来,绿色、可持续发展成为各行各业重要的发展方向,建筑行业对混凝土高性能化也提出了迫切需求[1]。在此背景下,混凝土行业向绿色化、可持续化、高性能化的转变也变得极为迫切。近些年来,已有众多学者关注这一问题并且开展了有关方面的研究。相关研究主要包括对现有混凝土的改良和寻找新型绿色混凝土材料[2]。国内部分工程或项目已开始采用新型绿色混凝土进行施工建设。简而言之,混凝土在不断进化以适应实际需求。

建筑材料是土木工程的基础课程,可培养学生的理论和实践能力。目前,高校建筑材料实验教学存在的不足导致土木工程专业学生的动手能力较弱。实验教学内容陈旧、实验方法单一、现象机理理解不深刻、实验学时少、教学方式单一及实验管理落后等[3-4]使得学生缺乏兴趣,浪费了宝贵的实践学习机会。

从实验内容本身入手能在一定程度上缓解上述问题,使教学效果得以保证。针对目前建筑材料实验教学现状,以绿色隧道建设科研课题为例,对建筑材料实验教学中混凝土性能研究的一些新材料、新思路、新方法、新技术进行了总结和思考,以期探索我国高校建筑材料实验教学的新方法和新模式,旨在培养具有综合科研能力的新时代大学生。

一 传统混凝土材料力学实验教学

(一) 传统混凝土材料力学实验

1 材料

水泥、砂、石、聚羧酸减水剂。

2 实验内容与方法

分别制备150 mm×150 mm×150 mm混凝土立方体抗压和劈裂抗拉试块,包括材料称量、模具清洁刷油、混凝土搅拌、混凝土注模、标准条件养护、混凝土抗压、劈裂抗拉和抗折力学性能试验,这些工作由学生相互配合完成。学生对混凝土抗压、劈裂抗拉等力学试验数据进行处理和分析,得到混凝土抗压强度、劈裂抗拉强度,根据整个实验过程、实验结果、观察试件破坏过程和形态,以及教师的讲解,了解混凝土强度形成的理论知识和力学性能的影响因素,学习优化混凝土材料配合比设计。实验完成后整理实验结果,并将实验结果与理论计算值进行比较,评定该混凝土材料力学强度是否达到设计要求。

(二) 传统混凝土材料力学教学的不足

1 教学内容陈旧

近年来,我国提出新工科理念,预期培养具有创新思维、独立开展科研解决问题等综合能力的高水平人才。建筑材料是土木工程最基础的内容,其应该与实际紧密结合。目前,各高校教学内容基本仍是传统混凝土、沥青、砂石等试验,试验中混凝土试块的制备使用的外加剂为传统的化学外加剂,没有使用植物萃取液等新型绿色材料,也没有添加粉煤灰等固废。新材料、新技术、新工艺已被各类工程项目及研究领域广泛应用,并更加注重环保节能效益,传统耗能与污染材料正逐渐减少或被取代,但这些理念的变化却极少地体现在实验教学中,在实验教材中也未能及时更新材料的技术标准、质量控制和检测标准、设计规范[5]。教学内容赶不上实际进展,缺乏科学前沿探究,较为落后,教学内容亟待革新。

2 教学方式滞后

目前,大多数高校开设的建筑材料实验仍以演练示范、检验性为主,缺乏科学前沿和机理探究,不能有效激发学生的学习兴趣和拓展学生的思维能力。传统教学实验方法根据规范规定的内容按部就班地进行材料准备、试件制作、试验测试等环节,测出混凝土材料试块的强度,教师讲解混凝土材料强度生成的理论知识和原理巩固课堂所学的知识,实验结束后编写实验报告[6]。传统的力学实验仅仅对混凝土材料力学性能进行宏观表述,无法对混凝土材料微观结构和机理进行分析,缺乏综合性实验,只依赖教师对理论知识和原理进行讲解显得枯燥乏味,学生学习的积极性不高,印象不深刻,对理论知识掌握不牢固。所以,目前教学方式落后,教学效果不理想。因此,教师不能完全使用传统的教学方式,应该在此基础上增加一些综合性、前沿性的教学方法。

3 实验内容缺乏新颖性和前沿性

实验内容以固定的配合比测试传统混凝土材料力学性能为主,缺乏新颖性和前沿性。教学大纲制定的课程实验主要为基础实验、验证性实验。教师讲解试验注意事项,学生被动接受知识,机械重复往届学生做过的试验,毫无新颖性,更没有体现土木工程学科的前沿性。传统混凝土的原材料组成较为陈旧老套,没有新型绿色材料的添加和配合比的优化,阻碍了学生思维发散,难以激发学生的学习兴趣和研究热情。随着中国建筑行业发展,建筑材料的使用早已日新月异,涌现出众多的新型绿色材料和技术,比如天然生物外加剂、粉煤灰、矿渣、煤矸石等绿色混凝土材料和微观扫描电镜、XRD、水化热、核磁共振、压汞等高技术手段广泛应用在混凝土中。此外,混凝土材料力学实验注重混凝土试块制作过程、基本力学性能,缺乏对原材料的考究和力学性能的影响因素的探究,没有创新型实验的设计,难以提升学生的自学能力和主动思考能力,以及激发学生的创新思维。目前的实验内容与科研课题和工程案例关联极少,不能锻炼学生的实践能力和灵活运用能力[7]。

4 考核方式不合理

我国高校目前的实验考核模式主要是以教师带领学生做实验,以递交实验报告的形式评判和考核实验内容[8]。实验报告内容较为固定和单一,使得学生的实验报告结果类似,不能全面地评价学生的学习水平和在实验中的表现,不利于公平考核,也不能突显学生的综合素质。

二 绿色隧道建设科研项目精选实验课题

混凝土强度高,耐久性好,自从问世以来便成为盾构隧道管片的使用的主要材料之一,水泥是混凝土中最主要的胶凝材料,而水泥的生产是一个高能耗过程,且伴随着温室气体的产生[9],会给环境带来巨大的压力[10]。目前广泛使用辅助胶凝材料、开发低耗能水泥和提高混凝土性能以减少水泥用量等方法减少管片混凝土对环境造成的不利影响。

添加外加剂和使用辅助胶凝材料调节混凝土性能是一种简单高效的方法,目前大部分外加剂是通过化学合成的,制备过程较复杂,成本较高,同时在制备过程中会产生有害物质,并且会缓慢的释放甲醛等有害气体[11-12],污染环境。低成本的天然生物外加剂替代化学外加剂,可以克服化学外加剂对环境污染的缺点,实现混凝土的可持续生产[13-14]。天然生物外加剂可以促进水泥水化,并具有一定的保水性能,能产生更多均匀的水化产物,使混凝土微观结构更加致密,从而使混凝土具有更高的力学性能。另外,粉煤灰是电厂排放的固体废料,将其应用到混凝土中不仅具有良好的经济和环境效益,还能较大程度地改善混凝土性能。文中将胡萝卜萃取液(CE)作为天然生物外加剂和粉煤灰加入混凝土中制作混凝土试块,让学生在教师的指导下研究混凝土的力学性能和微观机理,以此改善传统混凝土材料实验教学的不足,锻炼学生的独立思考和动手能力,培养学生的创新能力。

三 绿色混凝土力学实验与微观表征

(一) 实验原材料

实验中混凝土原材料主要的成分为水泥、砂、石、粉煤灰、CE和聚羧酸减水剂。

(二) 实验仪器设备与试件制作

参考GB/T 50081—2002《普通混凝土力学性能实验方法标准》[15],以立方体抗压强度、劈裂抗拉强度作为含有CE和粉煤灰的混凝土基本力学性能指标,立方体抗压和劈裂抗拉实验使用150 mm×150 mm×150 mm立方体试块,每3个试块为一组。

在试验开始前,准备好试验器材和材料,试验器材有电子秤、烧杯、胶头滴管、玻璃搅拌器、模具、滤网和榨汁机等。玻璃制品使用前保持内壁干燥清洁。将胡萝卜榨汁和水以特定的比例进行混合,配置成浓度不同的CE。按照试验设计好的配合比进行试块浇筑,将混凝土装入模具进行编号,放进温度为(23±1)℃,相对湿度大于95%的标准养护室内进行养护。24小时后拆模,拆模之后继续放进养护室分别养护至3、7、28、56天分别取出,试件表面擦干,进行试验。用压力实验机对混凝土试块进行抗压强度和劈裂抗拉强度测试。

(三) 试件参数及实验方法

1 试件参数

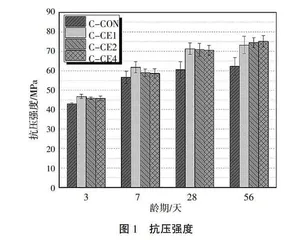

本实验共设计了3组不同浓度的CE(1∶100(C-CE1)、1∶50(C-CE2)、1∶25(C-CE4)),分别加入混凝土中制备抗压强度和劈裂抗拉强度试块和净浆试样。另外还制作了一组不加CE的空白对照组(C-CON)试块和净浆试样。共四组混凝土试块,每组都掺入了20%的粉煤灰,每组抗压试块和劈裂抗拉试块各3个。

2 实验方法

抗压强度试验采用TYE-2000E型压力试验机,最大试验力2 000 kN,调速范围0.3~0.8 MPa/s,示值相对误差±1%。劈裂抗拉强度试验采用TYE-300型压力试验机,最大试验力300 kN,调速范围0.3~9.9 kN/s,示值相对误差±1%。本试验采用Rigaku, SmartLab和扫描电镜分别测试混凝土的X射线衍射(XRD)和微观结构(SEM)。