公共管理研究生课程思政“三位一体”改革探索与实践

作者: 薛大东 徐小峰

摘 要:在研究生专业课中融入思政元素,应围绕价值塑造、知识传授和能力培养“三位一体”的目标要求,以体系性、学术性、探究性为教学改革原则,系统破解碎片化、灌输式、适切性弱等问题,切实提升课程思政质效。以公共政策学为例,课程以社会主义核心价值观为框架构筑教学体系,系统整合课程思政元素;以学术研究牵引课程思政内容,横向贯通课程思政教学和学术能力训练;以探究式教学为主实施课程思政,深度延展课程思政的作用区间,为公共管理研究生课程思政教学改革探索出一条可行路径。

关键词:公共管理;研究生;课程思政;公共政策学;教学改革

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)11-0104-05

Abstract: The integration of ideological and political elements in public administration courses should be based on the "trinity" of value shaping, knowledge transfer and capacity training, with systemic, academic and inquiry as the principles of teaching reform, systematically solving the problems of fragmentation, indoctrination and weak relevance, and effectively improves the quality and effectiveness of ideological and political education in courses. Taking Public Policy as an example, the course uses socialist core values as a framework to construct a teaching system, which systematically integrates the elements of ideological and political education in courses. Academic research is used to draw the content, which horizontally integrates the teaching of ideological and political education in courses and the training of academic ability. Inquiry-based teaching is used to implement ideological and political education in courses, which deeply extends its duration. A feasible path for the reform of ideological and political education in courses in public administration postgraduate courses is explored.

Keywords: public administration; postgraduate; ideological and political education in courses; Public Policy; education reform

公共管理研究生教育以培养高素质、复合型公共管理人才为目标,肩负着为党和政府的治国理政提供基本人才支撑的重要责任。由于公共管理学科课程内容与国家治理体系和治理能力现代化的深刻变革高度契合,与党和政府在治国理政中的政治立场、价值理念、决策部署紧密关联,因此加强公共管理学科课程思政具有了更为突出的现实意义。然而相对于本科层次的丰富文献,当前公共管理研究生课程思政的探讨仍显匮乏,有必要进一步展开研究。《高等学校课程思政建设指导纲要》指出:“落实立德树人根本任务,必须将价值塑造、知识传授和能力培养三者融为一体、不可割裂”。围绕这一要求,本文以公共管理研究生四大平台课程之一的公共政策学作为载体,开展课程思政教学的改革探索,以期为推动公共管理研究生课程思政创新发展、提升立德树人质效提供一些经验与借鉴。

一 公共管理研究生课程思政存在的问题

近年来,虽然随着各专业课课程思政建设的不断强化,各院校在公共管理研究生课程思政的教学实践取得了不少经验,但其中也还存在几方面问题值得继续改进。

(一) 公共管理研究生课程思政教学的碎片化现象比较常见

公共管理类课程属于社会科学类,与社会政治、经济与文化发展联系直接而紧密,自身天然包含丰富的意识形态属性,因此与思政教育的结合点较多。但目前这些思政元素尚未得到充分挖掘、整理并形成体系。以公共政策学课程为例,作为公共管理研究生的四大平台课程之一,其学科特点决定了其具有丰富的思政教育元素,但在课程思政教学实践中,思政教学案例列举倾向于“新闻化”,不少内容都是教师信手拈来[1],比较零散而随意,致使公共政策学课程思政内容缺乏系统性、流于浅表化,研究生思想政治教育效果受到制约。

(二) 公共管理研究生课程思政教学的灌输式特征比较明显

课程思政要求教师将课程中的思政元素浸润在课程知识的载体中,自然地传递给学生,达到“润物细无声”的启发效果。但在目前实践中,部分教师将课程思政简单理解为思政课程在专业课上的移植,常常是直白地进行灌输,让专业课程上透出浓厚的思政课程味[2],不仅影响专业课本身的完整性和连贯性,也影响学生的接受度。以公共政策学课程为例,由于公共政策教育兴盛于二战后的西方,在国内发展的时间比较短,因此该课程的专业性理论或案例往往以西方为主,尚未能很好突出中国特色、中国风格、中国气派;而以中国发展为背景的课程思政内容,则又多以简单讲解输出为主,忽略了课程研究生思政元素应有的理论性、“高深”性,即使引入了案例教学,也与专业知识的融合相对死板,难以达到预期的效果。

(三) 公共管理研究生课程思政教学的适切性问题比较突出

教育必须因材施教,课程思政同样如此,必须依据学生的年龄特征和思维发展水平来设计实施方法。研究生相较于本专科生,是生活经验与教育经验更为丰富的教育对象,总体上具备更扎实的知识基础和更强的学习能力,认知方式与价值体系基本成型[3],不宜将其他学段课程思政教育模式全盘复制过来。但实践中,简单模仿本科生课程思政教学方法的情况还比较常见,课程思政多限于教室之内,整体教学流于你听我讲,缺乏应有的思维交流和碰撞,无形中矮化了公共管理研究生课程思政的培养目标。

以上问题究其原因在于对公共管理研究生课程思政教学缺乏深入研究,导致教学原则不够明晰,改革实践缺乏指引,使课程思政效果受到影响。

二 公共管理研究生课程思政教学应注重的“三性”原则

课程思政不同于思政课程,其需要更加注重将价值塑造、知识传授、能力培养三者融为一体,特别是对于研究生层次教学而言,还需要进一步考虑教育对象的能力和思维特点,以成体系、有深度和更自主的教学,系统破解碎片化、灌输式、适切性弱等问题,切实提升课程思政质效。

(一) 价值塑造层面应注重“体系性”

认知心理学家布鲁纳说:一串不连贯的论据在记忆中仅有短促得可怜的寿命。只有成体系的学习才能让学习者具备“举一反三”的基础与前提,从而真正深入头脑。结合公共管理研究生人才培养目标可以发现,“公共精神”“社会责任”等特质是其价值塑造的核心。因此,其课程思政应该紧紧围绕民主、公正、法治、爱国、诚信和友善等思政目标,构建一个完整自洽的体系结构,将散落各处的思政元素进行充分挖掘与逻辑整合。这样才能避免流于形式、浮于表面的碎片化价值观教育,全方位地提升该课程的价值塑造功能。

(二) 知识传授层面应强化“学术性”

区别于本科教育,研究生教育并非只是已有知识的学习,其更多侧重的是前沿知识的拓展与创造,尤为强调学术训练,因此,“学术性”成为研究生教育的核心特征之一。那么如何将思想政治教育元素有机的融入到专、精、深的研究生教育教学中?答案是注重将学术研究与思政内容相融通。特别对于公共管理研究生而言,其学术研究几乎都涉及中国这片经历了伟大社会变革的沃土,要不断探索总结并提炼升华这一变革中的规律和理论。可见,以中国研究见证中国力量,领略中国智慧,传播中国声音,既是公共管理研究生学术研究与课程思政的共通之处,也是推动两者相互促进、不断深化的应有之义。因此,如果能在结合课程自身特点的基础上,以学术研究牵引课程思政内容,既可以避免突兀地加入思政元素,引发学生的抗拒心理,又能在培养学生研究能力的同时,提升思政元素的学理性和说服力,使学生在潜移默化中接受和理解专业课程中的思政元素,促进课程思政与专业学习的融合。

(三) 能力培养层面应突出“探究性”

研究生阶段学习的一个突出特点是自主探究。相比于本科阶段,研究生阶段的学生思维活跃、精力旺盛,知识储备量多,社会阅历丰富,具有较强的自主研习、自主探究能力和愿望,他们往往已经形成稳定的价值观,对于各种社会现象的理解更加理性和包容,他们不会简单的“认同”或“不认同”某个观点,而是有更多的独立思考[4]。此时,以单纯灌输式、讲解输出为主的课程思政就比较难以满足研究生群体的内在需求,而以“探究性”的教学模式推进课程思政,更能契合研究生学习特点。“探究性”教学是为培养学生独立研究能力和创新精神,通过创设科学研究情境,激励学生自主提出问题和解决问题的教学模式。其能有效发挥研究生作为学习主体的主观能动性,鼓励其在课外有目的地阅读有关书籍或者搜集有关资料,探索性地重建新的知识结构,自主提炼思政元素,另辟蹊径地提出观点和看法,有利于激发研究生的求知欲、好奇心和学习兴趣,培养学生的探索精神、创新思维和创新能力,在自主探究的潜移默化中将思政内容内化于心。

三 公共管理研究生课程思政教学的“三位一体”改革实践

针对存在的问题,基于上述“三性”原则,我们对公共管理研究生课程思政的教学进行了改革。以研究生公共政策学课程改革为例,主要从以下方面进行了探索。

(一) 以社会主义核心价值观为框架构筑教学体系,系统整合课程思政元素

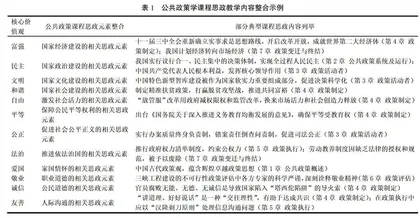

党的二十大报告指出:“用社会主义核心价值观铸魂育人,完善思想政治工作体系,推进大中小学思想政治教育一体化建设。”社会主义核心价值观教育是研究生课程思政的主要任务。而公共政策学的学科特色正好与社会主义核心价值观具有高度契合性,由于承担着影响政策走向与社会发展的重任,其早已把由伦理学和哲学所垄断的价值问题引入到自身学科中,使得该学科天然注重政治价值观问题。社会主义核心价值观关于国家、社会、个人三个层面的价值意蕴,都可以在课程中找到相应内容。因此,可将社会主义核心价值观作为框架,挖掘并勾连起散落各处的思政元素,成体系地对学生进行价值塑造[5]。

1 挖掘整合国家层面思政元素

“富强、民主、文明、和谐”是社会主义核心价值观在国家层面的内容,体现的是中国特色社会主义现代化建设的价值目标和价值追求。国家建设层面公共政策制定、执行、变迁或终结背后所蕴含的价值立场,追根溯源都可以归纳到以上价值追求之中。比如,可以结合课程关于“政策制定”“政策变迁与终结”的相关内容指出,正是基于国家富强的价值追求,我们党重新确立实事求是思想路线,开启改革开放,终结了已运行数十年的僵化的计划经济政策,各项政策全面转向市场经济,从而成就了世界第二大经济体;可以结合“公共政策系统及运行”中我国政治体制的相关内容指出,正是基于民主的价值追求,我国实行议行合一、民主集中的决策体制,实现了全过程人民民主,虽不同于西方分权制衡的政府体制和票决式决策,但更契合我国社会结构、历史传统与时代背景,是一种更能体现社会主义民主政治本质的制度安排,等等。