基于核心素养培养的项目教学育人模式

作者: 黄远林 林卉 谢小魁 覃雪梅 张中秋

摘 要:新时代教育机遇与挑战并存,教育的本质是要促进人的全面发展。该文分析目前高等教育面临的挑战,培养学生的核心素养成为各国教育改革的着力点,项目教学是提高核心素养的重要途径。基于此,该文提出并实践基于核心素养培养的项目教学模式。实践证明,这种模式在应用型人才培养上具有优越性,能够强化“产教融合、校企合作”的办学理念,聚焦学生核心素养的培养,促进学生主动学习、独立思考、合作精神和探究能力的提升。

关键词:核心素养;项目教学;主动学习;合作精神;探究能力

中图分类号:G640 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)11-0141-06

Abstract: Education in the new era has both opportunities and challenges. The essence of education is to promote people's all-round development. This paper analyzes the challenges facing higher education. With the deepening of education reform, cultivating students' core competencies is a top priority, Project Based Teaching(PBT) and deep learning are the most important way to realize higher order cognitive, based on this, puts forward and practices PBT based on core competencies training, practice has proved that this mode has superiority in the applied talents training, can strengthen "fusion of industrial and education, university-enterprise cooperation ",cultivating students' core competencies is beneficial to broaden their horizons and improve their independent learning, independent thinking, cooperative consciousness and expression ability.

Keywords: core competencies; project based teaching(PBT); self-reliance learning; cooperative spirit; scientific inquiring ability

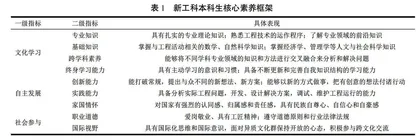

改革开放至今,我国高等教育取得了巨大成就,从精英化教育进入了普及化阶段,面临新时代新一轮的科技革命和产业变革,高等教育供给侧结构性矛盾比较突出,存在着“两张皮”的现象,一方面“人才过剩”,另一方面“企业招工荒”。为此,教育行政主管部门、各高校、教育专家学者们提出了很多举措来解决这一问题,聚焦在提高学生的核心素养上。以“全面发展的人”为核心,包括自主发展、社会参与和文化基础3个领域、综合表现为学会学习、健康生活、责任担当、实践创新、人文底蕴和科学精神6项指标[1]。北部湾大学2014年以来采取了项目教学育人模式,加强校企合作,深化产教融合,构建了“政校行企”利益共同体,引企入校,引企入教,强化与企业互动;企业也引智入企,引才入企,解决实际生产困难,提升企业的转型升级发展。学生在其中是最大受益者,通过“做中学,学中做”,专业技能、社会能力、职业素养、创新实践能力等均得到了提升,实践证明,本模式在培养核心素养方面具有非常重要的意义。

一 新时代教育面临的新挑战

教育本身是联系社会发展规律和促进个体和谐发展途径之间的一种中介,社会发展变化必然会培养人相应的社会素质,进而必然对我国教育人才培养体系提出许多新要求,促进我国教育事业的进一步改革与发展。雅克德洛尔提出:“教育应该促进每个人的全面发展,即身心、智力、敏感性、审美意识、个人责任感及精神价值等6个方面的发展。”同时,明确强调了教育应教会学生“四个学会”[2]。他对新时代教育工作的使命做了一种全新的、形象的生动解释。新时代对高等教育改革又提出了哪些新挑战呢?

(一) 关注学生的主体性发展

过去的教育重教轻育,师生间的情感疏离,心理距离很大,学生对教师仰慕崇拜,敬而远之,师生间的交流非常少,尤其是精神层面的少之又少,高校突出“教学关系”,尊师重教,学生处于从属和被动的地位,没有形成和谐愉悦的平等的师生关系,同时,教师是高校主人,以“教”为主,忽略了“育”的功能。现正经历着从知识饱满到器识(指器量与见识,是精神世界的丰盈与包容)匮乏的加速之变。“教”与“育”严重失衡,不在“育”上下功夫,培养出来的就是“半人”,不是“全人”。进入新时代,“三全育人”的理念逐步深入人心,但推行有难度,教师没有用心、用情、用力去投入“育人”,实效不明显。关注学生的主体性发展就是以学生为中心的具体体现,使教育真正面向未来,回归本真,让“教”与“育”更加完整与平衡,有效地培养学生的领导力、沟通本领、批判性思维、社会观、品行道德、责任担当和价值观,大力提倡并实施有深度和广度的“育”,育出人的“器识”,这是教育的未来[2]。

(二) 培养学生的动手能力

“高分低能,考试机器”作为应试教育的产物,制约了许多有天赋的“奇才、怪才”的脱颖而出,“唯分论”愈演愈烈,反而弱化了人类所应有的美学、文学、体育、音乐、社交、品质及为人处世等方面的教育和培养。古有“仁、义、礼、智、信”,今有“德、智、体、美、劳”,这些都是全面发展的人需要的重要素养。“围墙”内培养出来的学生一旦走出学校这一温室,经不起阳光风雨的洗礼,在工作岗位上,遇到难题就束手无策,解决工程实践问题能力普遍很差。我国2015年10月推出地方高校应用型转型改革,把培养应用型人才与研究型人才、技能型人才提高到同一层次上,一致认为实践动手能力的培养己经关乎应用型人才培养的关键。要求地方应用型高校主动深入地方调研,了解地方社会经济发展之需,融入行业企业,构建政、产、学、研协同育人机制,鼓励师生走出校门,走进企业行业门,把学生的职业生涯前置,提前进入社会这一大熔炉锻造,避免走过场,重形式,培育实实在在的国家亟需的高素质应用型人才。

(三) 培养学生的学习能力

自主学习、合作学习、协作学习、探究学习和碎片化学习是新时代“学习”的新模式,也是“学会学习”的具体表现,也是学生成为全面发展的人的必备素养。以前,学生大多处在老师和家长压迫式管理下“被动学习”,学习动机不强,学习模式基本属于灌输式的,甚至表现出抵触情绪,学习效果自然不理想。如今,知识更新换代加剧,每一个人必须主动积极地去搜寻、探索应该掌握的知识、技能。在5G、大数据、AI和“互联网+”等科技高速发展的今天,要利用好这些工具和手段,让学习成为一种自律,一种习惯,在科技高度发达和海量数据信息潮水般涌现的时候,每个人必须树立主动学习、探究学习、拓展学习、碎片化学习和终身学习的观念,要会学、乐学、好学,让“活到老学到老”成为常态,只有通过不断学习,及时精进,使知识、素质和能力体系永远处于一个动态和发展的过程中,因而,学会学习是每一个人必须掌握的技能。

(四) 培养学生的协作能力

随着科技的不断深入发展,专业、行业分化越来越细,每一项工作都越来越繁杂,千头万绪,需要跨界来完成,像一项国之重器需要举全国之力,涉及到成百上千家单位共同参与、数万甚至几十万乃至几百万人孜孜不倦,花费几年甚至几十年坚持不懈地联合协作攻关,才能取得成功。小到日常生活中一件小事,可能需要不同专业的人员共同出谋划策才能迎刃而解,因此,教育设置了不同类型、不同层次的学校,培养不同专业特长的学生,这就体现了人才的多样性。同时,他们具有一定的共性和个性,相互协作,相互依存,取长补短,合作共事,在共同学习和共同协作中体验共同成长成才的乐趣。对于项目教学,一个项目往往也划分成若干个子项目,每个子项目由一个小组来承担,所以,项目的完成必须依靠团队的力量,在项目设计、规划、执行、重组、调试、集成、总结及验收中,要集思广益,充分调动每个成员的积极性、主动性、协作性,齐心协力,和衷共济,敢闯敢试,内化为“器识”,达到育人的真正目的。

(五) 培养学生的创新精神

创新是一个永恒的话题,是推动社会不断进步的源泉和动力,处在新时代,面对潮涌般的科技革命和产业变革,亟需强大的创造力和创新精神。创新精神、创新意识和创新能力的培养成为了教育的首要目标,通过教育来激发学生们的创造才能和创造潜力,我国将建设创新型国家作为国家战略,靠的是教育,靠的是人才。从高等教育发展来看,我国已经进入到普及化阶段,但很多高校的办学理念、办学模式、专业设置、人才培养、办学举措和师生关系等“千校一面,千人一面”[3],由于体制原因,校际间“人力、财力、物力”相差悬殊,同质化现象严重,部分专业人才市场处于高度饱和,地方高校的实验设备和实践条件严重不足,创新动力不足,缺乏活力。因此,要充分利用社会化资源,进行强强联合,搭建起多赢的实践平台,项目教学就是一个很好的举措。政、校、企之间成为稳固的利益相关者,通过项目教学,学生的创新能力得到提高,创新意识得到加强,地方高校就能培养和造就更多能够适应未来之需的应用型人才。

二 核心素养与项目教学

随着全球一体化进程的加快,世界多极化发展的格局已经形成。国家间、地区间发展极不均衡,综合国力相差悬殊,科技实力千差万别,由于历史与客观因素,有表层的自然资源、地理位置、气候环境的影响,更有深层次的体制机制、治理体系不健全、治理能力现代化缺乏等原因,这些问题的出现与人力资源密切相关,任何一个发达国家,无一不是人才强国,人是生产力中最活跃的力量,起着决定性作用。贫穷落后的国家在各方面都处于艰难境地,经济萧条,无力办教育,国民教育水平低,人才极度匮乏,因而,在国际社会没有多少话语权,对他国的依存度高。如今,比拼的就是综合国力,就是政治、经济、科技、文化及军事等全方位的竞争,归根到底,拼的是体制,拼的是高科技,关键在于人才。历史经验和客观现实告诉我们,落后就会挨打,打铁还需自身硬,凡事靠自己,只有发扬“两弹一星”精神,把尖端前沿技术、“卡脖子”技术始终握在自己手中,才不会受制于人,而这些技术的突破不是一朝一夕的,不是靠一份热情就能实现的,要做好长期规划,谋篇布局,重塑教育链与产业链、人才链与创新链的协同机制,举全国之力办好教育,育好人,提升人才的核心素养,培养科学精神和责任担当,向大国工匠和时代楷模学习。

经合组织(Organization for Economic Cooperation and Development,OECD)在1997年开展了“素养的界定与遴选”(DeSeCo)项目,开始对核心素养的概念和有关理论进行系统的探讨,引领了世界核心素养运动。在2005年,经合组织发布了《核心素养的界定与遴选:行动纲要》,对于核心素养的有效落实提供了可操作性的参照,为各成员国指引了改革的方向[4]。2002年3月,欧盟核心素养工作组第一次提出了“核心素养”的概念。相继,美国成立了21世纪技能联盟(以下简称“P21”),成功构建了完整的21世纪核心素养框架。日本也公布了核心素养框架-21世纪型能力。俄罗斯联邦教育部将人们的日常生活与娱乐休闲领域融入到了核心素养发展的范畴,为全面发展的人的培养提供了条件。英国制定的核心素养具有前沿性、预测性和科学性,能够根据社会变化不断调整和修订。2018年5月,欧盟进一步出台了《欧盟终身学习核心素养建议框架2018》,突出强调了核心素养如何落地,为各成员国的教育改革实践指明了道路[5]。