产教融合视域下应用型本科校企协同育人机制改革与实践

作者: 杨嘉鹏 黄卉 徐媛媛 董晓红

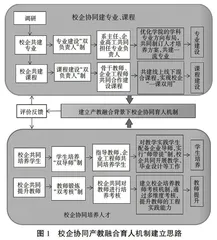

摘 要:该文通过探索专业建设“双带头人”制、课程建设“双负责人制”、学生培养“双导师制”、教师培养“双考核制”,不断深化产教融合,做强校企合作特色,探索研究符合本校应用型本科人才培养模式的校企协同育人机制,提升企业方参与人才培养的积极性,培养适应新疆“八大产业集群”中煤炭煤电煤化工领域的高素质应用型人才,实现专业学科建设符合产业发展需求。

关键词:产教融合;校企合作;应用型本科;校企协同育人机制;人才培养

中图分类号:C961 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)11-0147-05

Abstract: Through the "double leader" system of pilot major construction, "double leader system" of course construction, "double tutor system" of student training and "double examination system" of teacher training, this paper continuously deepens the integration of production and education, strengthens the characteristics of school-enterprise cooperation, explores and study the school-enterprise collaborative education mechanism that conforms to the application-oriented undergraduate talent training mode of our university, and enhancesthe enthusiasm of enterprises to participate in talent training. We cultivate high-quality applied talents who can adapt to the field of coal, coal, electricity and coal chemical industry in Xinjiang's "eight industrial clusters", and realize the construction of professional disciplines to meet the needs of industrial development.

Keywords: integration of production and education; cooperation between school and enterprise; application-oriented university; school-enterprise collaborative education mechanism; talent training

随着丝绸之路经济带的发展,新疆不断培育壮大特色优势产业,新疆的经济和新型工业化的发展迫切需要高素质、高技能的应用型人才[1]。党的二十大报告指出:“教育、科技、人才是全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑”“统筹职业教育、高等教育、继续教育协同创新,推进职普融通、产教融合、科教融汇”[2]。《国务院办公厅关于深化产教融合的若干意见》中提出:全面推进校企协同育人,有效促进教育链、人才链、创新链有机衔接[3]。新疆维吾尔自治区2023年政府工作报告中也提出:“要做优做强服务区域发展战略的高等教育,加强高素质专业化教师队伍建设”“充分释放资源潜力,建设具有新疆特色的现代化产业体系”“加快形成以‘八大产业集群’为支撑的现代化产业体系”,这对高校服务区域经济发展提出了新的要求[1]。

新疆工程学院作为一所地方型本科院校,人才培养目标既不同于综合性高校在催生新技术和孕育新产业方面培养的科研型人才,也不同于高职院校所培养的高技能技术型人才,而培养的是为区域经济发展和产业转型升级起到支撑作用,能解决复杂工程问题且同时具备创新精神的高素质应用型人才[4]。在党的二十大的开端之年,为助力地方经济社会高质量发展,如何做好人才培养质量工作,是新疆工程学院(以下简称“我校”)“十四五”期间面临的重要问题。因此,针对新疆煤炭煤电煤化工产业集群需求,探索建立应用型本科高校校企协同育人机制,对于提高人才培养质量,培育符合新疆区域经济特色,适合未来工业发展需求的工业化、信息化和国际化人才具有重要意义。

一 现状分析

新疆工程学院现有40个本科专业,其中安全工程为国家级一流本科专业,自动化、采矿工程等10个专业为自治区级一流本科专业,学校2018—2023年就业率始终保持在90%以上,大部分学生毕业后均在疆内煤电煤炭煤化工、新材料、能源等产业领域就业,为新疆经济与社会发展做出了积极贡献。近年,随着新疆工业的转型发展,新疆地方产业在技术层面及规模都进行了扩大和升级,我校在人才培养过程中根据企业对人才的需求修订了2019版、2022版人才培养方案,执行“三阶段、一贯穿、四融合”人才培育模式,不断深化产教融合,为学生就业搭建好校门至企业的桥梁,解决好从课堂到生产现场的“最后一公里”距离。

学校自2019级学生开始实行校企联合培养,即学生大一至大三在学校进行专业课程的学习,大四阶段在企业进行教学实践,对合作企业的选择,主要选择与学生专业契合度高、人才需求量大、企业文化氛围好、规章制度健全,能满足学生进行教学实践的企业。截至2022年底,与我校建立校企合作关系的校外实践基地为137家,教学实践取得一定的效果。但是在深化产教融合、校企合作过程中出现了一些影响和制约人才培养质量提升的问题。

未能达到学校、企业、学生三者需求的有机统一。学校重在育人,企业重在生产,学生重在获取。学校希望在企业对学生进行多维度的人才培养;而企业以生产为主,对育人过程不重视,部分企业对待学生仅站在“使用”的角度考虑;而学生自身定位不明确,在企业进行教学实践时,在乎补助的多少、工作环境的好坏、工作是否轻松,部分学生只在乎完成教学任务,对教学实践的认知不准确。学校、企业、学生三者的站位角度不同,需求不能有机统一,致使最终育人效果不理想。

学生在岗位中需用到跨专业的知识,在人才培养方案中未进行开设。如学生在企业进行自动化控制、仪器仪表运维等岗位工作时,往往会用到化工工艺、采矿、材料等相关行业的专业知识,但目前人才培养方案并未开设上述方向课程。

在教学中相关生产实践案例不多。目前我校采矿工程、自动化、安全工程等专业学生参加教学实践的企业多为煤炭煤电煤化工产业领域的企业,主要有采矿技术员、自动化控制、仪器仪表运维、安全员等岗位。授课教材中相关的教学实践案例不多,教师在企业进行教学实践的过程中对企业优质教学案例挖掘不够或依然处在建设初期,与生产实践岗位衔接有一定差距。

在企业的教学实践中,课程认定及学分认定机制不完善。学生在企业进行教学实践,从事的岗位和专业课程内容相关度较大,且在企业进行过相关课程的学习,在大四阶段应可以申请课程认定及学分认定,但目前无较明确的认定制度。

企业对员工专业课程培训有一定需求,希望建设课程资源库。部分企业逐步重视对员工的专业技能等方面的培训,希望结合学校的师资力量,建设企业自有的培训项目库及试题库。

目前教师进企业锻炼积极性欠缺,未建立明确有效的考核机制,导致部分教师进企业锻炼没有明确的目标,实践效果不理想。

针对上述问题,需要以我校采矿工程、自动化、安全工程等专业产教融合培养机制的改革作为突破口,坚持立足区域、立足教学、立足学科,在人才培养中紧跟自治区煤炭煤电煤化工产业集群发展方向,通过实施人才培养方案改革、校企联合课程开发、课程学分认定等方面的改革建设工作,进一步提升人才培养质量,为企业输送踏实能干、能留得住的专业基础扎实、动手能力强、具备创新精神的应用型人才。

二 应用型本科校企协同育人机制改革策略

围绕新疆“八大产业集群”中煤炭煤电煤化工领域发展需求,契合学校“三阶段、一贯穿、四融合”的人才培育模式,不断深化产教融合,建立符合我校应用型本科人才培养模式的校企协同育人机制,培养符合新疆现代化产业体系高质量发展要求的高素质应用型人才。

试点专业“双负责人制”。从人才培养方案入手,让企业参与到人才培养的全过程,激发企业的积极性。以国家级一流本科专业安全工程,自治区一流本科专业自动化、采矿工程、测控技术与仪器专业为突破口,与疆内行业内具有代表性的企业共建专业,并成立二级学院专业建设委员会。委员会成员里企业工程师需达到一定占比,负责人由系主任及企业高管或高级职称工程技术人员共同担任,实行校企“双负责人制”共建专业[5],根据产业发展及企业对人才的需求共同修订人才培养方案,优化学院的学科专业布局,通过学科带动专业建设,以专业建设来支撑学科发展,为学校“十四五”学科建设规划重点发展及硕士点申报做好支撑。同时企业全程参与人才培养的全过程,有助于激发企业的积极性,校企双方可以更深入的沟通,校方按照企业的需求培养“工业4.0”式的人才,缩短校门到生产岗位的培养时间,让校企双方的共赢点达到期望值,从而打破“校热企冷”的情况,能更好地为疆内企业输送满足企业要求的专业技术人员。

校企联合制定教学实践课程学分认定方案。根据学生在企业进行教学实践的内容以及学生取得的成果,包括企业安全生产培训、专业课程培训、所从事的岗位及工作内容、教科研学术成果等方面,由校企双方共同制定“基于成果导向”的专业课程认定及学分认定方案,建立课程认定及考核标准,实现学生“减负不减质”的育人效果。通过课程及学分认定机制的实施,使学生能积极参与到企业教学实践中,将理论知识更好地用到生产实践中,在工作中更好地融入到企业文化中,让校方、学生、企业三方共赢。

实施专业课程建设“双负责人”制,校企共建线上线下混合课程,建立校企教学及培训资源库,推进课程内涵式建设。实行专业课程建设“双负责人制”,由骨干教师、企业工程师共同组建课程建设团队,共同担任课程建设负责人。课程建设中,根据人才培养目标,以岗位需求为导向,以职业胜任能力、工程实践能力培养为重点,紧密围绕行业产业需求,根据岗位对职业素养、专业知识、专业能力的要求,校企双方充分挖掘企业生产案例,将知识点融入到企业生产现场的典型案例中去,重新构建模块化的课程教材,将教学与生产实践紧密贴合,实现由课堂到生产的无缝衔接。在课程建设中通过现代化的多媒介方式,融入行业前沿知识、企业安全生产知识、企业文化等内容,进行学生的思政教育,使其更快地融入进教学实践的企业。另外,开发的课程及建设教材、课件等教学资源库,还可作为企业的培训教材,实现教材“校企双用”。

校企联合开展“1+X”证书取证培训,依托校企合作基地,开展职业资格证书取证培训,强化校企合作平台培训效果。开展教学实践过程中,根据企业岗位的需求,由企业工程师、学校教学实践指导教师对学生开展针对上岗要求的职业资格证书、特种设备作业人员证等培训工作,学生取证后方可进行相关岗位的上岗作业,通过此举可提高学生职业技能资格证书获取率。

校企共建教师进企业锻炼考核机制,加强教师工程实践能力的培养督促,建设高质量的应用型本科师资队伍。对进企业锻炼的教师,建立一套校企双方共同培养的“考核机制”,考核评价拟分为过程性考核、成果性考核两方面,主要从教师的工作计划、考勤、工作内容、工作成果、科教研案例凝练等多维度进行考核。通过考核机制的建立,希望教师明确进企业实践目的,形成自我约束,最终实现工程实践能力的提升,同时进一步将“产教”拓宽到“研”上。例如,针对教师在企业挖掘的典型案例、技术改造点等方面的内容,可进一步凝练科研成果、帮助企业解决生产问题,学院搭建平台,协助教师组建科研队伍,选拔在企业进行教学实践的学生加入科研队伍,进行项目申报,并积极协助教师推动成果转化。通过教师进企业的锻炼机制的建立,希望形成一支工程实践能力强、教科研水平高的师资队伍。