导师“立德树人”育人能力的提升策略与评价机制

作者: 秦国华 赖晓春 林锋 王华敏

基金项目:江西省高校教学改革研究重点项目“产教融合的航空制造人才培养模式探索与实践”(JXJG-19-8-6);江西省高等教育学会 2023年度学会教育数字化专项课题“CEP技术在高校教学质量分析中的应用研究”(ZX2-C-003);南昌航空大学教改项目“基于立德树人理念的《机械制造技术》课程思政研究与实践”(JY21024)

第一作者简介:秦国华(1970-),男,汉族,江西南昌人,博士,教授,博士研究生导师。研究方向为加工力学行为分析与工艺优化。

*通信作者:赖晓春(1981-),女,汉族,江西宁都人,硕士,副教授。研究方向为高等教育管理。

DOI:10.19980/j.CN23-1593/G4.2024.12.005

摘 要:当前国际环境纷繁复杂,国内发展面临新挑战,经济下行压力进一步加大,牢牢把握研究生教育的政治方向,对推动科技创新、促进社会发展具有关键作用。为此,根据研究生招生规模与研究生教育质量之间的不协调,提出导师育人能力的提升途径和方法。通过明确导师育人为本、德育为先的重要性,从治身、治学、育心、育才四个方面建立合理的研究生导师评价体系。导师育人能力是提升研究生培养质量的关键,导师评价体系则是促进导师育人能力的保障,两者相辅相成,为发挥研究生导师“立德树人”第一责任人的作用在培养模式和制度举措方面提供理论指导。

关键词:研究生教育;立德树人;指导能力;层次分析法;评价机制

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)12-0019-06

Abstract: Currently the international environment is complex. The domestic development faces new challenges. The downward pressure on the economy has further increased. It is crucial for firmly grasp the political direction of postgraduate education to promote scientific and technological innovation and social development. Therefore, according to the conflict between the expanding enrollment scale of postgraduates and the limitations of graduate education, it can be proposed ways and methods to enhance graduate supervisors' educational abilities. By clarifying the importance of moral education in educating people for graduate supervisors, it is reasonable to establish the evaluation system of graduate supervisors from the four aspects including cultivating-mind, researching-knowledge, fostering-morality and training-talent. The ability of graduate supervisors to cultivate students is the key to improving the quality of graduate education whereas the graduate supervisor evaluation system is the guarantee for promoting graduate supervisors' ability to cultivate students. They have provided theoretical guidance in terms of training models and institutional measures to play the role of the first responsible person for "building morality and cultivating people" of graduate supervisors.

Keywords: postgraduate education; building morality and cultivating people; graduate supervisor; analytic hierarchy process; evaluation mechanism

工程造福人类,科技创造未来,高层次人才是工程科技创新的主力军[1],而研究生教育肩负着培养高层次人才的使命[2]。由此可见,研究生教育的质量对未来科技发展和社会进步有着极其重要的影响。

习近平总书记在党的二十大报告中指出:“教育、科技、人才是全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑。”“教育是国之大计、党之大计。培养什么人、怎样培养人、为谁培养人是教育的根本问题。育人的根本在于立德。”习近平总书记对研究生教育工作作出重要指示强调:“研究生教育在培养创新人才、提高创新能力、服务经济社会发展、推进国家治理体系和治理能力现代化方面具有重要作用。”“瞄准科技前沿和关键领域,深入推进学科专业调整,提升导师队伍水平,完善人才培养体系,加快培养国家急需的高层次人才,为坚持和发展中国特色社会主义、实现中华民族伟大复兴的中国梦作出贡献。”

2020年7月29日,首次召开全国研究生教育会议。会上,习近平总书记明确指出,党和国家事业发展迫切需要培养造就大批“德才兼备”的高层次人才。而研究生教育肩负着高层次人才培养和创新创造的重要使命[3]。

一 培养研究生的意义

今后谁能高质量发展研究生教育,谁就能在高层次人才培养方面位列全国前茅,走在世界前列,谁就能在服务国家经济建设和社会发展方面作出更大贡献[4]。因此,许多发达国家都在有规划地扩大研究生教育规模,有意识地提升研究生教育质量。

(一) 研究生教育规模的嬗变历程

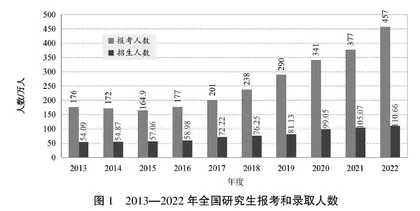

1999年,我国大学本科开始扩招,第二年研究生又开始扩招。2020届高校毕业生规模已达到870万人,其中研究生72.22万人[5]。同时,出于毕业生人数增多和经济下行的就业压力,研究生报名人数差不多每年都在稳步增长,研究生招生规模亦随之不断扩大。2000年,我国研究生招生人数仅有12.9万人,2021年就突破百万,直达105.07万人,如图1所示。

从2014年起,研究生没有公费,全部自费,对于一些家庭经济条件不太好的人来说,就成为了决定考研与否的一个重要因素。因此,2014、2015年研究生报考人数有些许下降。2017年将非全日制纳入统考后,报考人数激增,首次突破200万大关。2023年报考人数为474万,再次创新高。经过二十几年的发展,我国研究生教育已经达到了一定的规模。

然而,随着国际环境日益复杂,各种公共危机不断出现,特别是在转型时期的中国,政治、经济及社会领域都在发生着深刻变化,在网络和信息技术发达的今天,不同国家和地区传播着各种各样的文化价值观,对研究生的生活方式和思维观念产生了巨大冲击。据不完全统计,2020年上半年已有近30所高校公示清退超过1 300名研究生[6]。事实上,近年来研究生因心理疾病引发自杀的现象也频繁出现,引起了社会的强烈关注。

(二) 研究生教育质量的关键影响因素

研究生招生规模和研究生培养质量这一对在研究生教育过程中无法避免的矛盾,给研究生教育带来了极大的挑战和压力。刘林[7]对黑龙江省8所高校的研究生及其导师进行了关于立德树人职责的问卷调查,调查结果如图2所示。可以看出,尽管大部分研究生导师已经认识到立德树人的重要性,但部分研究生导师认为研究生思想业已成熟,在研究生阶段应该集中时间和精力注重创新思维、专业技能等方面的训练和开拓,即使有必要再进行思想政治、道德修养等方面的教育和引导,也是专职思政教师的职责。现阶段依然存在部分研究生导师对立德树人的职责认识不明、不清、不透等问题,如图2(a)所示。反观研究生的调查结果,居然有61.3%的研究生并不认同“立德树人是导师的首要职责”,如图2(b)所示。其中75.60%的研究生认为本科阶段已经形成了思想政治、道德品质等各方面素质和修养,研究生阶段只需注重专业教育,不希望导师对自己的课余生活和思想状态进行过多的干预。

2013年3月,教育部、国家发展改革委、财政部印发《关于深化研究生教育改革的意见》,明确指出要提升研究生导师的指导能力。2016年12月7日在北京举行了为期两天的全国高校思想政治工作会议,习近平总书记出席会议并发表重要讲话,指出“高校思想政治工作关系高校培养什么样的人、如何培养人以及为谁培养人这个根本问题。”强调“要坚持把立德树人作为中心环节,把思想政治工作贯穿教育教学全过程”。2018年2月9日,教育部印发《关于全面落实研究生导师立德树人职责的意见》再次提出要不断提升研究生导师的指导能力。

二 导师指导能力的提升策略

导师与研究生接触最为频繁、关系最为密切,在研究生培养过程中起着主导地位。可见,导师的专业水平、指导态度和方式是影响我国研究生教育质量的重要因素。

(一) 提升指导能力的途径

围绕“有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心”的四有好老师标准,努力提升导师的指导能力。

导师要树立对党忠诚的政治信念,筑牢立德树人的教育理念。坚决拥护中国共产党的领导,践行社会主义核心价值观,弘扬中国特色社会主义先进文化,引领学生健康成长。此外,导师还要培养高尚的道德情操。塑造高尚的道德人格、独特的学术思维和良好的职业操守,遵守科研诚信与学术道德规范,杜绝一切弄虚作假和抄袭剽窃等学术不端行为。

(二) 提升导师的责任意识

与马克思主义理论课等其他教育力量相比,导师的言传身教对研究生教育起着最大影响作用。研究生教育的特殊性,决定了导学活动是研究生思想政治教育的主阵地。因此,研究生思想政治教育不能照搬本科生以课堂为主的模式,应建设“导学思政”这一隐性的课程思政体系,实现思想政治教育在导学活动场域的全覆盖,才能真正抓住研究生教育的主要矛盾,确保研究生思想政治教育全面落实[7]。

2018年1月,教育部印发的《关于全面落实研究生导师立德树人职责的意见》,指出“导师是研究生培养第一责任人”“把立德树人作为研究生导师的首要职责”。2019年11月,教育部等七部门联合印发的《关于加强和改进新时代师德师风建设的意见》,进一步要求“把立德树人的成效作为检验学校一切工作的根本标准”。然而,现有的教师评价体系主要以论文论著、科研项目、科研奖项、学术头衔等数量与级别作为考核指标和依据,缺少育人成效方面的评价,没有相应的奖惩措施。在现有的教师评价体系下,高达68.70%的导师都不太赞同将立德树人职责纳入到评价体系中[6],如图3所示。本应在研究生树德育人方面具有重要影响的导师根本没有起到应有的作用,甚至部分导师存在事不关己高高挂起的心态,相当程度上影响和制约着研究生教育事业的高质量发展[8]。

图3 将立德树人职责纳入导师评价考核体系